Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина Страница 23

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Наталия Лебина

- Страниц: 82

- Добавлено: 2024-05-09 10:02:10

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина краткое содержание

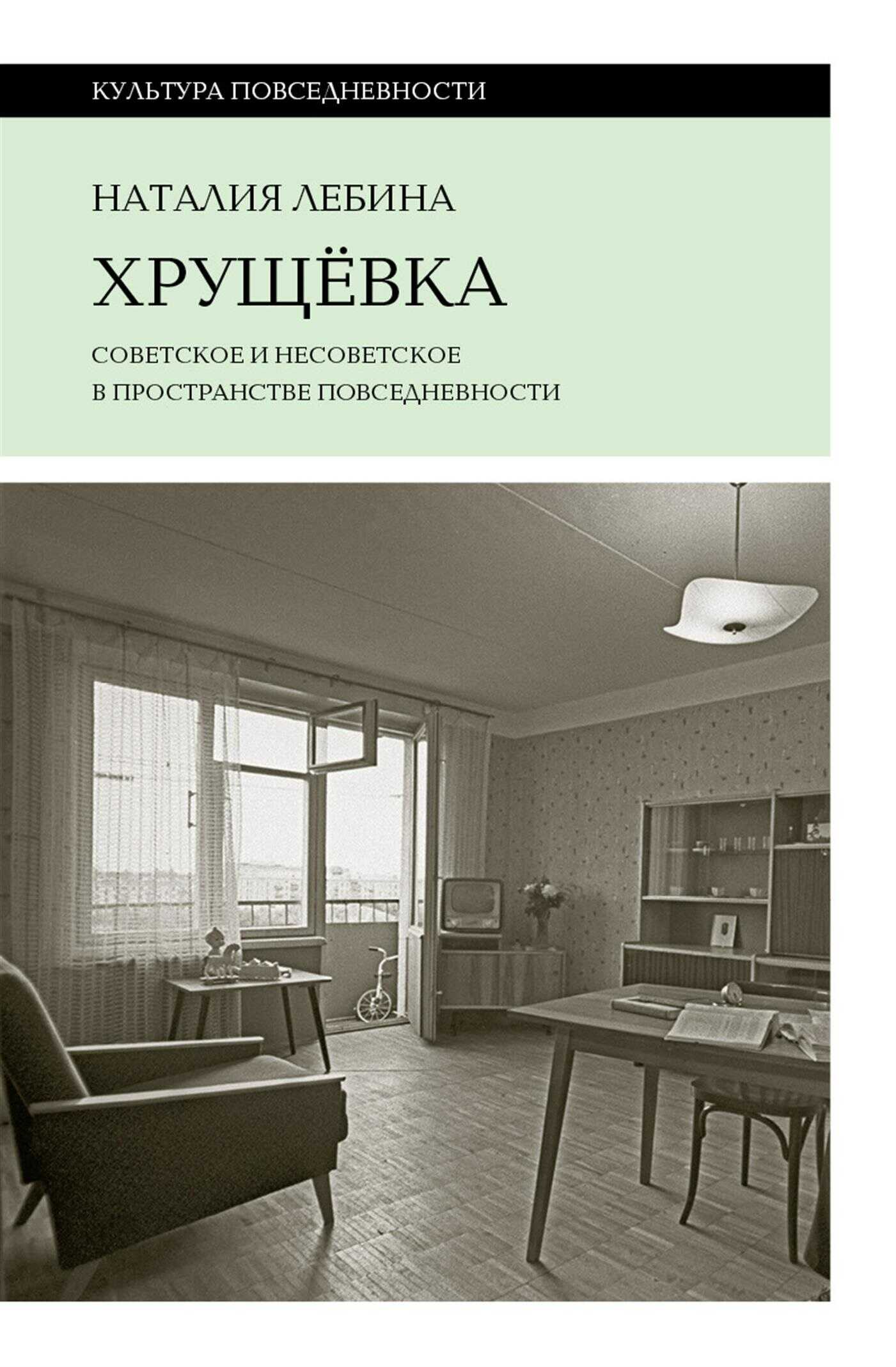

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина» бесплатно полную версию:Согласно официальной советской статистике, в 1950–1960-х годах в СССР построили 1205,2 миллиона квадратных метров жилья: за этот период в стране образовался новый территориально-социальный организм. Книга Н. Лебиной посвящена построенным в эти годы домам – знаменитым «хрущевкам», существующим и поныне. Рассматривая это жилье как особое культурно-бытовое пространство эпохи оттепели, автор изучает внешний облик этих зданий, формы их внутреннего устройства, предметное насыщение нового жилого пространства и показывает, как изменилась жизнь советского человека в контексте общемировых тенденций модернизации повседневности. В этом разрезе «хрущевка» предстает как уникальный оттепельный феномен, в котором смешиваются нелепое с созидательным, смешное с оптимистичным и «советское» с «несоветским». Наталия Лебина – доктор исторических наук, исследовательница советской повседневности, автор вышедших в «НЛО» книг «Пассажиры колбасного поезда», «Советская повседневность: нормы и аномалии», «Мужчина и женщина» и др.

Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина читать онлайн бесплатно

Недовольны насильственным переселением в новые микрорайоны были и владельцы частных домиков с большими приусадебными огородами. Эта категория новоселов теряла приработок – выращивание зелени, которая в городах ценилась почти на вес золота. Маленький пучок, состоящий из одной-двух веточек петрушки, такого же количества укропа, кусочков площадью со спичечный коробок корня сельдерея, брюквы и моркови, назывался у ленинградцев почему-то «корешки». Хватало этой зелени на один суп, а стоила она до 1961 года по 10 копеек за набор – и те же 10 копеек после реформы. Как известно, на «хрущевскую копейку» можно было купить коробок спичек, а на «сталинскую» – увы, нет. В общем, пригородные «зеленщики» зарабатывали и на спички, и на хлеб, и на масло. Образовавшиеся на окраинах больших и малых городов микрорайоны подорвали мелкий бизнес советских людей. Не радовали бывших селян и довольно ограниченные с их точки зрения размеры квартир, которые, как известно, выдавались в соответствии с нормами – 9 квадратных метров жилой площади на человека. А если еще была и какая-нибудь живность, на которую никаких метров не полагалось, переселение обретало трагический характер. Карикатуристы «Крокодила» не оставили проблему без внимания. Анатолий Елисеев и Михаил Скобелев в 1963 году (№ 32) опубликовали рисунок, где изобразили снос загородного дома. Его жители – старушка и три кошки – отказываются покидать привычное место. Не действовали ни просьбы чиновников, ни ордер на квартиру, ни бульдозер с агрессивно поднятым ковшом. Хозяйка выставила ультиматум: «Не выеду до тех пор, пока Васеньке, Мурочке, Барсику не дадут по отдельной комнате». Эти коллизии приобретали особую остроту именно в крупных городах, так как в небольших поселениях, где тоже строились «хрущевки», новоселам полагались еще и сараи в локусах микрорайона. Там можно было пристроить и питомцев, и деревенский скарб – лопаты, грабли, топоры, старые бочки и т. д. и т. п.

Крокодил. 1963. № 32. Рисунок А. Елисеева и М. Скобелева

Шутка из «Крокодила» забавна и одновременно полна скрытого смысла: «хрущевки» были ристалищем современной урбанистической и патриархальной деревенской повседневности. И сражения носили серьезный характер. Ведь городские черты в жизни обитателей микрорайонов появились не сразу, и часть новоселов тяготили трудности быта территорий типового строительства. Петербурженка Елена Чижова так описывала «марсианский пейзаж» бывшей ленинградской деревни Купчино: «По правилам местной грамматики… (двором. – Н. Л.) называли прорехи между корпусами, заваленные кучами строительного мусора, лопнувшими цементными плитами, гнутой арматурой…» Семья будущей писательницы получила там двухкомнатную «хрущевку» взамен одной небольшой комнаты в коммуналке в районе Театральной площади. В своем старом жилище они ютились впятером – бабушка, еще молодые мать и отец, двое малолетних детей. Самый старший член семьи, петербурженка из «бывших», рассматривала «купчинские декорации» как выражение убогого уродства. Когда бабушку доставили в новое жилье, она воскликнула: «Господи, Вера, куда ты меня привезла?» – и долгое время безвыходно сидела дома, не желая видеть странный строительный пейзаж. Мучения закончились довольно быстро – распроклятая «хрущевка» сама же помогла выбраться из «убожества» новостроек питерским старожилам. Через несколько месяцев, что называется, за «казенный счет» удалось обменять, как выразилась Чижова, двухкомнатный «отдельный курятник» на две комнаты в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Ленинграда! В общем, маленький бизнес сделать удалось: ведь изначально семья жила в одной комнате. При этом следует учитывать, что, в отличие от французских ашелемов и прочих западных вариантов, «хрущевки» предоставлялись бесплатно, а жители снесенных сельских индивидуальных домов получали вместе с квартирой денежную компенсацию. Вот такая сугубо «советская черта».

Но были и другие судьбы. По воспоминаниям Андрея Битова, вполне обжились в микрорайонах ленинградских новостроек, в том же самом Купчине, прозаики Виктор Голявкин и Валерий Попов, а также поэт Семен Бытовой. Они получили квартиры от Союза писателей. Техническая интеллигенция заселяла ведомственные и бесплатные «хрущевки» пензенского массива Старая Западная Поляна. Рядом с массивом нового строительства находились вузы Пензы, которые нуждались в научно-педагогических кадрах. Приглашенным преподавателям предоставляли квартиры в строящемся микрорайоне. Сын одного из приезжих ученых вспоминал: «Когда приехали в Пензу, словно попали в другую цивилизацию: третий этаж, балкон, централизованное отопление, колонка, горячая вода». А главное – рядом жили в основном коллеги, вузовские работники. Описание подобной ситуации можно найти в опубликованном дневнике Валерия Золотухина. В марте 1967 года артист получил наконец в Кузьминках – одном из районов московских новостроек – отдельную квартиру: «Мои окна выходят в парк, много деревьев и пространства под окнами. Виден балкон и окна Игоря Петрова (артиста Таганки. – Н. Л.), ходим, гостимся. Где-то на повороте строится кооператив Калягина» (еще одного артиста Таганки. – Н. Л.). То есть неподалеку уже жили или намеревались жить близкие коллеги. В общем, в «хрущевках» обитали отнюдь не лузеры и не люмпены.

Но самая яркая фигура в пространстве микрорайонов массового жилого строительства – это поэт, художник-график, скульптор, основоположник московского концептуализма в искусстве и литературе, «герцог Беляевский», Дмитрий Александрович Пригов. Он настаивал, чтобы его всегда именовали по имени и отчеству, а главное – называл себя пионером заселения локуса бывшей подмосковной деревни Беляево. Она стала одним из тех мест, куда «вдруг небольшие пятиэтажные дома как бросились вширь… как заполонили все собой». Так писал Дмитрий Александрович Пригов в книге «Живите в Москве»,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.