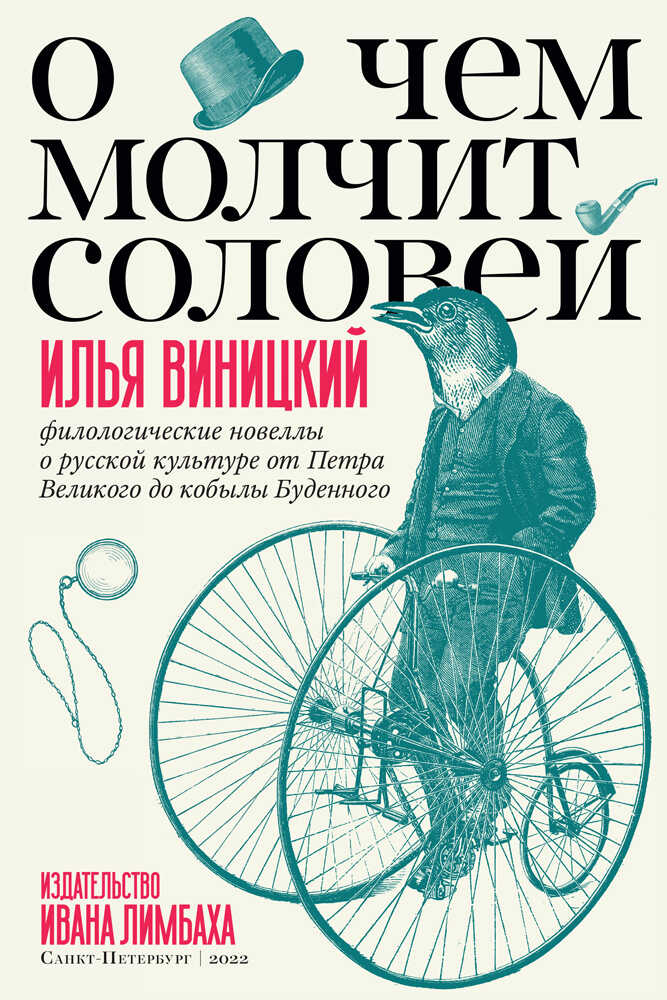

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий Страница 19

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Илья Юрьевич Виницкий

- Страниц: 19

- Добавлено: 2024-01-15 21:00:46

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий» бесплатно полную версию:В основе книги – цикл «детективных» статей и заметок о культовых и незаслуженно забытых авторах, героях и текстах русской литературы от Александра Пушкина, Льва Толстого, Осипа Мандельштама, Даниила Хармса и Велимира Хлебникова до эстонского фантазера Ивана Народного и безымянного создателя трагической украинской народной песни; от разочарованного офицера Печорина, нигилиста Базарова, завистника Кавалерова, унылого конторщика Епиходова и неудачливого гусекрада Паниковского до счастливого котенка по имени Пушкин, игривой кобылы командарма Буденного и коллективистски настроенной курицы; от «Братьев Карамазовых» до «Девичьей игрушки». Большая часть вошедших в книгу «полусмешных» и «полупечальных» новелл объединена естественным стремлением автора разогнать хотя бы в мыслях и воображении сугубую меланхолию нашей исторической эпохи.

Илья Юрьевич Виницкий – доктор филологических наук, профессор кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета. Научные интересы – русская литература XVIII-XIX веков и история эмоций. Автор книг «Ghostly Paradoxes: Modem Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism» (2009), «Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia» (2015), «Утехи меланхолии» (1997), «Дом толкователя: поэтическая семантика и историческое воображение Василия Жуковского» (2006), «Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура» (2017) и «Переводные картинки. Литературный перевод как интерпретация и провокация» (2022).

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий читать онлайн бесплатно

В заключение нашей конспективной и отрывочной истории готического незнакомца в русской литературе хочу обратить внимание на характерный для реалистической прозы Тургенева парадокс, представленный в той самой сцене поединка, с которой начинается эта заметка. Глупая дуэль между двумя антагонистами, равно далекими от таинственного мужика, изображается склонным к мистицизму писателем-агностиком как фатально-пророческая: легко раненный в ляжку Кирсанов после дуэли превращается автором в живой труп («Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца… Да он и был мертвец»20), а слова Базарова о том, что Кирсанов его еще переживет, подтверждает скорая смерть главного героя романа, в прямом смысле слова «принявшего смерть» от мужика (Базаров погиб от заражения крови при вскрытии тела крестьянина, умершего от тифа).

К «готическим» предсказаниям гибели героя, по всей видимости, следует отнести и описание его сна перед дуэлью, в котором ему привиделись кружащаяся Одинцова, Фенечка в виде кошечки с черными усиками и Павел Петрович Кирсанов в образе большого леса, с которым Базарову предстояло сразиться. Все эти мотивы, похоже, восходят к знаменитой сцене пророчества трех ведьм в «Макбете» Шекспира (автора, исключительно важного для Радклиф – создательницы прославленного «Романа в лесу»), в которой представлены и кружащаяся ведьма, и кошка-тотем, и указание на то, что Макбет погибнет от Бирнамского леса (так и вышло, хотя и с реалистической, в духе Радклиф, мотивировкой). Вспомним также, что умирающий Базаров в бреду вдруг начинает бормотать о каком-то лесе. Перед нами, используя слова самого Тургенева, замечательный перевод «готического» макбетовского сюжета «на язык родных осин» – русского реализма второй половины XIX века. Полагаем, что беспорядочный сон Базарова разыгрывает внутреннюю драму героя в терминах и образах английского Барда, выдвигая на первый план образ femme fatale Одинцовой. Трудно удержаться от искушения напомнить читателю о том, что в предсмертном бреду сам Тургенев видел в Полине Виардо демоническую леди Макбет, роль которой в опере Верди она когда-то исполняла21.

В программной повести «Довольно» (1865) Тургенев, отталкиваясь от рассуждений Белинского о «Макбете», дает замечательную формулировку современной, реалистической готики:

Я привел стихи из «Макбета», и пришли мне на память те ведьмы, призраки, привидения… Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны. <…> Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись этим сознаньем, отведав этой полыни, никакой уже мед не покажется сладким – и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности – даже оно теряет все свое обаяние; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью22.

Если бы Базаров, с негодованием почувствовавший в себе романтика, приблизившись к Одинцовой, знал Пушкина, то мог бы ответить на эти сентиментально-циничные сетования своего создателя словами поэта: «Несносный наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б».

Заключение

Подведем итоги. В «готическом плане» реалистических «Отцов и детей» крестьянин, встретившийся дуэлянтам, оказывается хотя и символически важным, но в прямом смысле слова проходным персонажем. Главный герой романа отмахивается от него своей литературной шуткой как от назойливой мухи (метафорически говоря, этот мужик вскоре «вернется» в русскую литературу в «Преступлении и наказании» Достоевского и сне Карениной в романе Толстого). В 1870-е годы этот образ становится idée fixe последующих поколений литературных критиков и активистов. Между тем не будет преувеличением сказать, что для первых читателей тургеневского романа настоящим таинственным незнакомцем был не мифический крестьянин-сфинкс славянофилов и народников, но появляющийся в самом начале произведения странный человек «высокого роста в длинном балахоне с кистями», с длинным и худым лицом, «с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету», – персонаж, названный предвзятым, но «генеалогически» чутким критиком из демократического «Современника» «Асмодеем нашего времени» – чудовищем «с крошечной головкой и гигантским ртом, с маленьким лицом и пребольшущим носом»23.

В качестве эпитафии этому унесшему свою тайну в могилу герою используем эпиграф к «Итальянцу» Анны Радклиф (над которым покойник при жизни, конечно же, посмеялся бы, но и призадумался):

Окутанный безмолвием и тайной,

В тиши свои вынашивая страсти

И облекая их в свои деянья,

Он шлет их на крылах Судьбы к другим,

Подобно Воле – той, что правит нами:

Неведомой, незримой, недоступной!

Видение топора[3]

Как Достоевский летал в космос

Если действительно существует дар пророчества, то как болезнь или как нормальное отправление? Если существует способность пророчества, то во всех ли людях, более или менее разумеется, или в самых редких случаях, из множества миллионов людей в одном каком-нибудь экземпляре?

Ф. М. Достоевский

Пророческий кошмар

Если верить некоторым нашим восторженным ученым, философам, журналистам и блогерам, то Россия является живым опровержением евангельской максимы, что в своем отечестве пророков несть. У нас и Державин пророк, и Пушкин, и Гоголь, и Щедрин, и Толстой, и Хлебников, и, скажем, Сорокин там, Пелевин или Алексей Винокуров. Но конкурс на главного пророка в отечестве вне всякого сомнения выигрывает Достоевский, сам неоднократно подчеркивавший свои провидческие способности и даже посвятивший научному обоснованию дара предвидения незаконченную статью для «Дневника писателя» (откуда мы и заимствовали первый эпиграф к этой статье).

Едва ли не самым поразительным примером пророческого дара Достоевского некоторые исследователи и критики считают описание первого искусственного спутника – топора на орбите – в демоническом видении Ивана Карамазова (глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» из XI книги романа, впервые опубликованная в августовской книжке «Русского вестника» за 1880 год). Высказываний на этот счет можно привести много, но мы ограничимся лишь одним из последних и наиболее категоричных: «Достоевский еще до Циолковского определил, с чего начнется наша космическая эра. И назвал то, что станет первым земным объектом в космосе, тем словом, которое потом все стали употреблять. Космонавтика была придумана чертом в разговоре с Иваном Карамазовым»1.

Научную ауру этот образ приобрел почти сразу после запуска советского спутника в 1957 году. Замечательно, что первыми о космическом предсказании писателя вспомнили в Америке. 14 декабря 1957 года журнал «New Yorker» опубликовал письмо читателя, указавшего на необходимость внимательного отношения к русской литературе (равно как и развитию русской физики) в связи с новейшей советской атакой на космос («attack on outer space»)2. Внимательный читатель процитировал слова о топоре-спутнике в английском переводе «Братьев Карамазовых»

Конец ознакомительного фрагмента

Купить полную версию книгиЖалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.