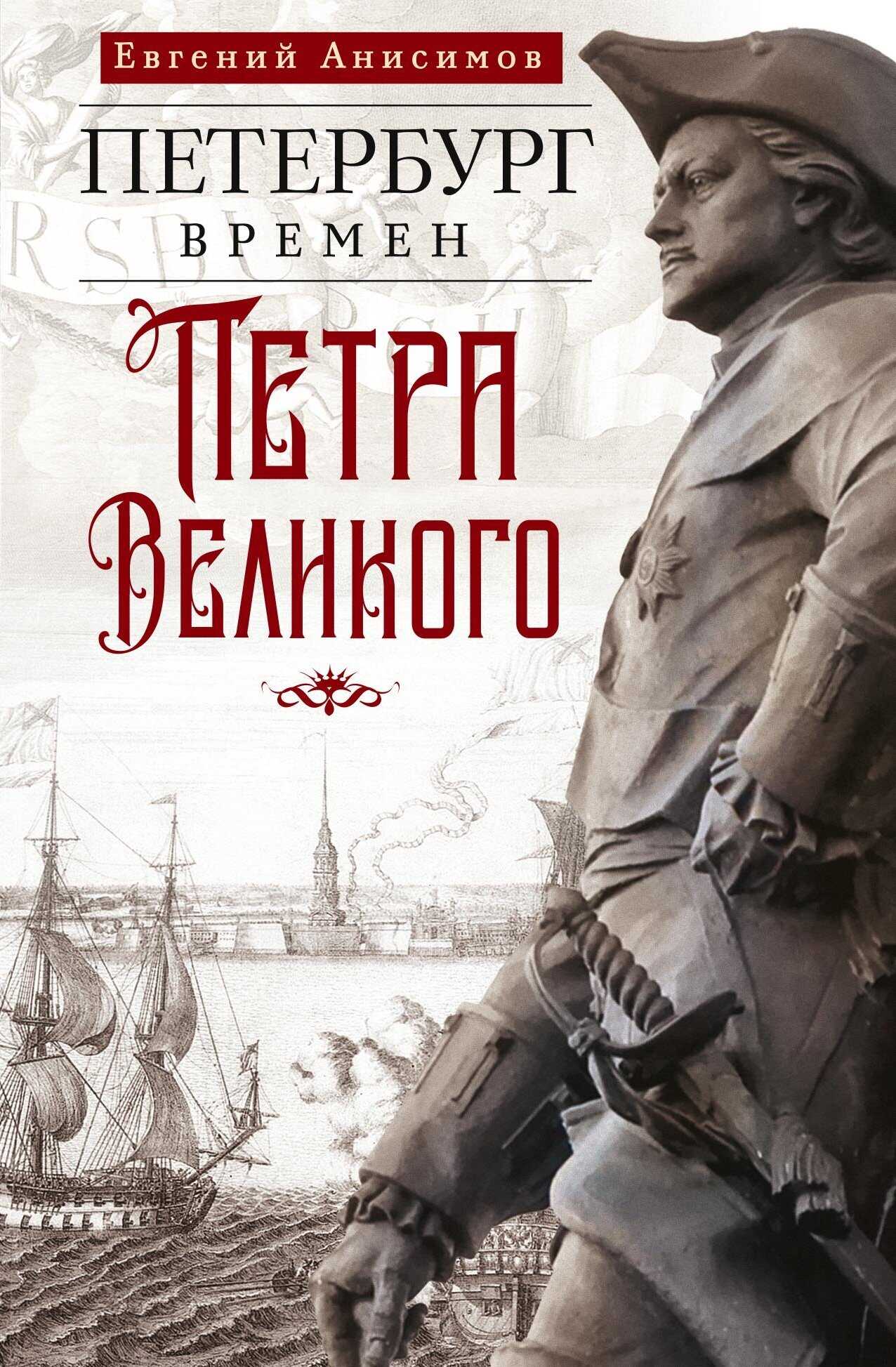

Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов Страница 15

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Евгений Викторович Анисимов

- Страниц: 133

- Добавлено: 2025-03-13 23:02:38

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов» бесплатно полную версию:Книга известного историка Евгения Викторовича Анисимова раскрывает перед читателями славные страницы истории России – период зарождения и становления ее будущей столицы. Случай уникальный – Санкт-Петербург строится на территории, формально входящей в другое государство – Швецию.

Автор проливает свет на темные моменты истории, показывая, в какую цену обошлось нам «окно в Европу», рассказывает о людях, благодаря таланту которых был воздвигнут и сумел выжить молодой град, вопреки грозному соседству и капризам природы. Путешествуя вместе с автором по Петербургу, читатели узнают, какими были первые дома и набережные, познакомятся с жителями и строителями Петербурга, их непростыми судьбами и бытом.

В книге приведено множество исторических фактов, разных мнений, архитектурных подробностей, она будет интересна не только читателям, влюбленным в Северную столицу, но и профессиональным историкам.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Петербург времен Петра Великого - Евгений Викторович Анисимов читать онлайн бесплатно

Отступление: Отчего галера – каторга?

Довольно скоро Петр понял, что здесь, в восточной части Балтийского моря, среди мелей и островков лучше всего пригодятся галеры. Собственно с галер начался русский флот и в Азовском море. Зимой 1696 г. первая 32-весельная голландская галера в разобранном виде была доставлена из Голландии в Архангельск и перевезена в Преображенское, где она стала образцом для изготовления других галер Воронежского флота. Их также в разобранном виде перевозили в Воронеж и там уже собирали. Однако голландские галеры при использовании на Балтике по каким-то причинам Петру не понравились, и он стал привлекать в Россию средиземноморских галеростроителей – венецианцев, греков, славян с Адриатики. Особенно много было приглашено греков. Их зазывали русские эмиссары за границей, а в Петербурге их селили в Адмиралтейской слободе и с годами греки надолго укоренились в Петербурге. (Как не вспомнить стихи Иосифа Бродского: «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь».) С 1712 г. западнее Главного Адмиралтейства, в том районе Адмиралтейского острова, который позже называли Голландией, был основан Галерный двор. Памятью о нем является современная Галерная улица, в советское время надолго «перекрашенная» в Красную. Строили там галеры сразу на 50 стапелях – степень унификации в галерном строительстве была довольно велика и строительство галер напоминало сборку заранее приготовленных по шаблонам элементов. Для русского флота строили большие галеры (их было немного) и скампавеи и полугалеры – малые галеры (их было большинство). Большие галеры имели по 20–30 банок – скамей, на которых сидели по 6 гребцов (на весло), итого гребцов на галере было не менее 120 человек. Скампавеи имели не более 15–19 банок с пятью гребцами на банке. Наиболее удобными для боевых действий были признаны скамповеи и полугалеры «турецкого маниру», точнее – греческого типа, рассчитанные на плавание по мелководью. Их особенно много строили в начале 1710-х гг., что обеспечило русскому флоту победу над шведами при мысе Гангут. Галеры одного типа называли схожими именами. Так, в 1713 г. известны 83 «рыбных» названия скампавей: «Осетр», «Лещ», «Карась» и т. д. А в 1725 г. в поход против Дании готовили целую «стаю птиц»: «Ласточка», «Стриж», «Кулик», «Жаворонок» и т. д. – почти полсотни «пернатых»[112]. Число построенных галер ни на Галерном дворе, ни на других галерных верфях точно никем не подсчитано – речь идет о сотнях судов. Из галерных мастеров наиболее часто в документах упоминаются греки Стоматий Савельев, Дмитрий Муцин, Константин Юрьев, Юрий Русинов (по-видимому, из славян). Они строили скампавеи и полугалеры «турецкого маниру». Венецианские мастера во главе с Дипонтием делали галеры того типа, который был принят в венецианском флоте. С 1716 г. началось строительство галер французского типа, которые отличались от венецианских лучшими мореходными свойствами – они имели поперечные ребра жесткости. Среди французских мастеров упомянут мастер Клавдий Ниулин. Французские галеры были очень большими – некоторые из них были рассчитаны на 300 гребцов[113].

Галера имела другое название – «каторга». Оно впоследствии стало официальным названием одного из самых тяжких видов наказания преступников. Это неслучайно – судьба гребцов-невольников на галерах была ужасна. Они были прикованы за ногу к палубе галеры возле своей банки. Между банками на войлоке или на куске кожи они и спали. Сидевшие на банке управляли одним веслом. Весла делали из березовых стволов. К концу весла приделывали деревянный брус с выточенными в нем ручкам. Только загребной держался за конец весла, обработанный под человеческую руку. Сложнее всего при гребле было координировать движения всех весел так, чтобы не нарушалась синхронность движений – при сбое ритма весло било в спину сидящим на передней банке, и вскоре совершившие ошибку сами получали удар в спину от сидящих позади них. Самая тяжелая гребля была на больших веслах, находившихся в центре. Банки здесь так и назывались – «адовы» (банко ди инферно). Обучение гребцов проходило на суше на специальных (как бы сейчас сказали) тренажерах, и целью учебы было довести слаженные движения каторжан до автоматизма. Команду гребцам отдавал с помощью свистков особый командир гребцов – комит. Гребля могла продолжаться без перерыва по многу часов. При этом опытные гребные команды делали более 20 взмахов в минуту. Существенную помощь гребцам мог оказать попутный ветер – тогда на галере ставили довольно большие прямые паруса. Чтобы не допустить обмороков от голода и усталости гребцам клали в рот кусок хлеба, смоченный в вине. Обычно же на шее каторжника висел кусок пробки – кляп. Его засовывали в рот по особой команде «Кляп в рот», которую давали приставы – охранники. Они постоянно расхаживали по проходу на палубе. Делалось это для того, чтобы не допустить лишних разговоров. В руках пристава был бич, который он сразу же обрушивал на зазевавшегося или усталого каторжника. Его могли забить до смерти, а потом, расковав, выбросить за борт. На корме галеры были установлены пушки, и некоторые из них были заряжены картечью и обращены к гребцам – на случай бунта. В шторм или в морском бою гребцы гибли вместе с галерой.

Русские галеры. Гравюра «Сражение у мыса Гангут» А.Ф. Зубов. 1714 г.

Верфь в расчете на строительство больших кораблей была необходима Петру именно в Петербурге – глубины и пороги не позволяли строить такие корабли выше по Неве и в других местах. Первые суда – а это были, скорее всего, галеры и скампавеи – начали делать в городе сразу же после возведения Адмиралтейства. На берегу Невы были сооружены не просто стапели, а, по примеру Остенбурга в Амстердаме, целый городок из различных мастерских и складов для хранения всего необходимого флоту («Голландия»). В 1707 г. Петр заложил 16-пушечную шняву «Лизет» – любимое судно царя, ласково называвшего ее «Лизеткой». Возможно, имя шнявы получила и дочь царя Елизавета. В 1716 г., к прискорбию царя, во время шторма неподалеку от

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.