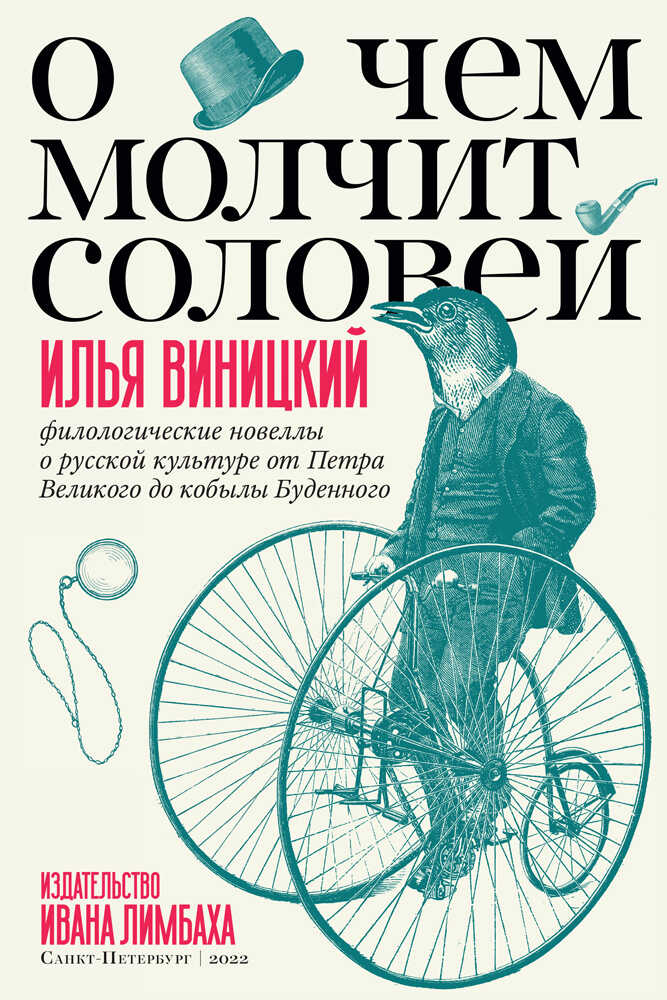

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий Страница 13

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Илья Юрьевич Виницкий

- Страниц: 19

- Добавлено: 2024-01-15 21:00:46

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий» бесплатно полную версию:В основе книги – цикл «детективных» статей и заметок о культовых и незаслуженно забытых авторах, героях и текстах русской литературы от Александра Пушкина, Льва Толстого, Осипа Мандельштама, Даниила Хармса и Велимира Хлебникова до эстонского фантазера Ивана Народного и безымянного создателя трагической украинской народной песни; от разочарованного офицера Печорина, нигилиста Базарова, завистника Кавалерова, унылого конторщика Епиходова и неудачливого гусекрада Паниковского до счастливого котенка по имени Пушкин, игривой кобылы командарма Буденного и коллективистски настроенной курицы; от «Братьев Карамазовых» до «Девичьей игрушки». Большая часть вошедших в книгу «полусмешных» и «полупечальных» новелл объединена естественным стремлением автора разогнать хотя бы в мыслях и воображении сугубую меланхолию нашей исторической эпохи.

Илья Юрьевич Виницкий – доктор филологических наук, профессор кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета. Научные интересы – русская литература XVIII-XIX веков и история эмоций. Автор книг «Ghostly Paradoxes: Modem Spiritualism and Russian Culture in the Age of Realism» (2009), «Vasily Zhukovsky’s Romanticism and the Emotional History of Russia» (2015), «Утехи меланхолии» (1997), «Дом толкователя: поэтическая семантика и историческое воображение Василия Жуковского» (2006), «Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура» (2017) и «Переводные картинки. Литературный перевод как интерпретация и провокация» (2022).

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

О чем молчит соловей. Филологические новеллы о русской культуре от Петра Великого до кобылы Буденного - Илья Юрьевич Виницкий читать онлайн бесплатно

Ответом на последний вопрос и оказывается легендарное мнение Петра, впервые приведенное в «Русском архиве» 1874 года:

…Хочется верить дошедшему до нас через много рук преданию о словах, когда-то будто бы сказанных Петром и записанных Остерманом: «Нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Итак, сближение с Европой было в глазах Петра только средством для достижения цели, а не самой целью16.

В январе 1918 года (после временного срыва Брестских переговоров) Блок решил, что «час настал»:

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним. Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже не арийцы больше. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим косящим, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся азиатами, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, – уже не ариец17.

Возможно, что в этом истерико-историческом потоке мыслей поэта и актуализировалось завершавшееся резким неприличным словом «предсказание» Петра, смешавшись с соловьевской «монгольской» апокалиптикой и печатавшимися в начале XX века в журналах пугающими фотографиями тибетских тамбуринов из человеческой кожи (сообщалось, что такие музыкальные инструменты были в коллекции американского посла в России Уильяма Рокхилла).

Причем в символическом историософском плане у Блока стать задом к Европе и одновременно посмотреть ей в лицо оказывается возможным: Россия здесь не только загадочный Сфинкс, глядящий «в тебя и с ненавистью, и с любовью», но и Янус (он же византийский двуглавый орел), «скидывающийся» перед пригожею враждебной соседкой на этот раз своим азиатским, «косящим, лукавым, быстрым взглядом», чтобы взглянуть на «морду» Запада, которого он, отвернувшись, «послал» («Идите все…») сражаться с дикою ордою «на Урал». Заметим, что традиционная для политической сатиры оппозиция «лицо – зад» (вспомним: «где выше голов находится зад») снимается Блоком и в близкой по времени к «Скифам» поэме «Двенадцать»: красноармейцы стреляют в «толстозадую» «святую Русь», а попадают в «толстоморденькую» девку.

Так и живем

Собственно говоря, никакого туманного вуалирования или тайной шифровки «азиатской ж…» с помощью эвфемистической «рожи» у Блока нет, и, соответственно, совершенно незачем «переписывать» эту строфу в «правильном» (неприличном) виде. Перед нами любопытный случай, который мы бы назвали подразумеваемой или, точнее, «витающей» идеологической темой («неназванное» грубое слово Петра здесь анаграмматически представлено еще и в синтагме «Европою пригожей»). Иначе говоря, мы предлагаем ответить на вопрос, был ли у Блока на самом деле вариант с «азиатской ж…» или нет, перефразировав знаменитый дипломатический парадокс Троцкого во время Брестских переговоров: и был и не был – в текст не внесен, но и из текста не выведен.

Кстати, приводимое критиками нецензурного варианта замечание, что в черновиках блоковского стихотворения нигде нет этого выражения, едва ли может считаться опровержением заинтересовавшей нас версии. Как указали в свое время тартуские исследователи Роман Лейбов, Татьяна Степанищева и Илон Фрайман, эта клишированная рифма, соединяющая «название континента», ассоциировавшегося с Петровскими реформами («прорубленное окно»), и «грубое именование части человеческого тела», широко представлена в самых разных нелитературных жанрах и неоднократно подвергалась идеологизации авторами XIX и XX веков – от раннего Пушкина до Милюкова с его «Азиопой» (упомянем также приписывавшиеся недавно Тютчеву стихи другого поэта: «Молчи, позорная Европа // И не качай свои права! // Ты у России просто ж…, // А думаешь, что голова!»)18.

В этой «новелле» мы постарались выйти за пределы привычной ритмико-фонетической игры этими терминами и показать, как апокрифическая сентенция Петра Великого, соединяющая оба слова в «телесную» формулу геополитической судьбы России, преломилась – через посредничество Ключевского – в историософской концепции Блока, нашедшей отражение в «Скифах».

«Персия и дальше»

Геополитические заметки о «Герое нашего времени»

Вечно холодные, вечно свободные,

Нет у вас родины, нет вам изгнания.

М. Ю. Лермонтов

«Мне путешествие привычно

И днем и ночью – был бы путь, —

Тот отвечает, – неприлично

Бояться мне чего-нибудь.

Я дворянин, – ни черт, ни воры

Не могут удержать меня…»

А. С. Пушкин

Dahin

Однажды на американском славистском портале SEELANGs возникла дискуссия на любопытную, хотя и не новую, тему: «Зачем 25-летнему офицеру Печорину, бывшему в неладах с правительством, ехать в страну шаха (разумеется, помимо того, чтобы умереть на обратном пути и дать возможность „странствующему офицеру“ – повествователю напечатать его „Журнал“)»? На этот вопрос откликнулась исследовательница Франсуаз Россет, заметившая, что в завязавшейся вокруг Персии в 1837–1839 годах большой политической игре между Россией и Англией открывалось немало возможностей для военной и дипломатической активности русских офицеров – прежде всего «проблемных» с точки зрения правительства. В то же время гораздо более вероятной коллега назвала композиционную мотивацию «персидского направления» в романе1.

В настоящей «авантюрной новелле» мы хотели бы поделиться нашими соображениями на заявленную тему.

Психологическая мотивация

Прежде всего необходимы два уточнения. Во-первых, Печорину в повести «Максим Макимыч» не 25 лет, а около 30. По «вычислениям» С. Дурылина, он родился около 1808 года2, а встреча с Максимом Маскимычем во Владикавказе относится к 1838 или 1839 году. Во-вторых, ехал Печорин не в Персию, но, как он сам говорил Максим Максимычу, «в Персию и – дальше». Это туманное «дальше» как будто конкретизируется из реплики героя, приведенной Максим Максимычем в повести «Бэла». «Как только будет можно, – признался штабс-капитану в минуту откровенности 25-летний Печорин, – отправлюсь – только не в Европу, избави Боже! Поеду в Америку, в Аравию, в Индию»3.

Психологическая мотивация этого маршрута ясна: герою, которому наскучила жизнь, безразлично, куда ехать – чем дальше, тем лучше (в конечном итоге это «и дальше» прочитывается как синоним смерти, вроде «Америки» Свидригайлова). Не сложно заметить, что

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.