Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина Страница 10

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Наталия Лебина

- Страниц: 82

- Добавлено: 2024-05-09 10:02:10

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина краткое содержание

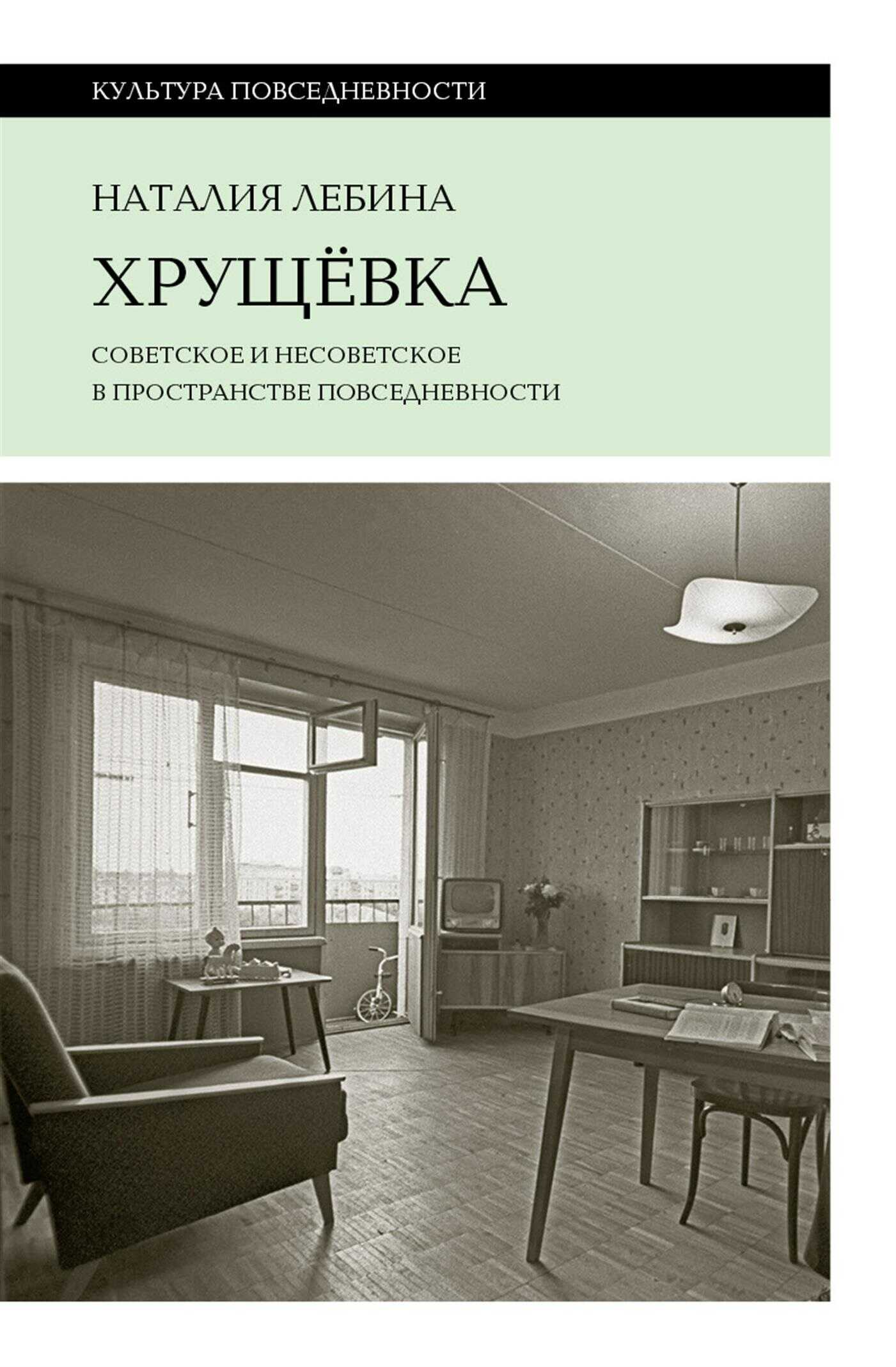

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина» бесплатно полную версию:Согласно официальной советской статистике, в 1950–1960-х годах в СССР построили 1205,2 миллиона квадратных метров жилья: за этот период в стране образовался новый территориально-социальный организм. Книга Н. Лебиной посвящена построенным в эти годы домам – знаменитым «хрущевкам», существующим и поныне. Рассматривая это жилье как особое культурно-бытовое пространство эпохи оттепели, автор изучает внешний облик этих зданий, формы их внутреннего устройства, предметное насыщение нового жилого пространства и показывает, как изменилась жизнь советского человека в контексте общемировых тенденций модернизации повседневности. В этом разрезе «хрущевка» предстает как уникальный оттепельный феномен, в котором смешиваются нелепое с созидательным, смешное с оптимистичным и «советское» с «несоветским». Наталия Лебина – доктор исторических наук, исследовательница советской повседневности, автор вышедших в «НЛО» книг «Пассажиры колбасного поезда», «Советская повседневность: нормы и аномалии», «Мужчина и женщина» и др.

Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности - Наталия Лебина читать онлайн бесплатно

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.