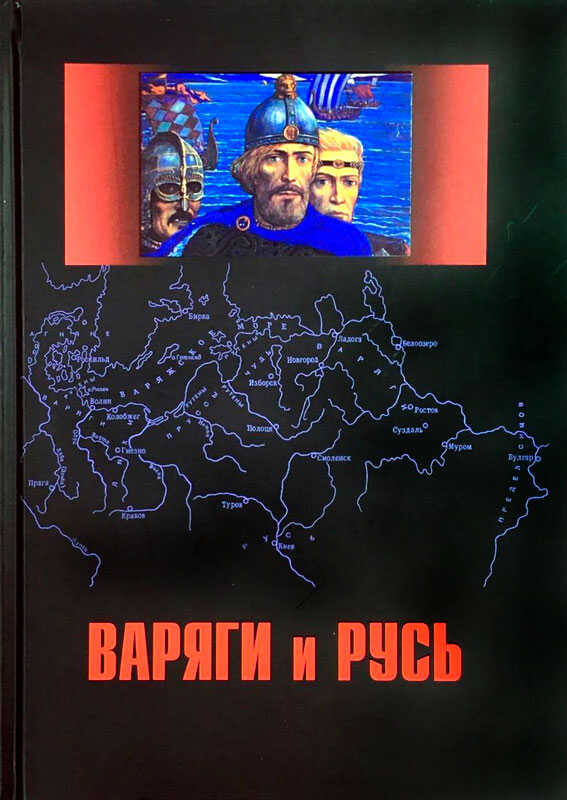

Варяги и Русь - Игорь Анатольевич Настенко Страница 28

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Государство и право

- Автор: Игорь Анатольевич Настенко

- Страниц: 180

- Добавлено: 2024-10-09 20:19:34

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Варяги и Русь - Игорь Анатольевич Настенко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Варяги и Русь - Игорь Анатольевич Настенко» бесплатно полную версию:В пятом выпуске серии «Изгнание норманнов из русской истории» публикуются новые монографии крупнейших современных антинорманистов В. В. Фомина и Л. П. Грот, а также работы немецких историков Й. Геррмана и А. Пауля. В конце тома приводится указатель авторов публикаций в 1–5 выпусках серии.

Для специалистов и всех, кто интересуется родной историей.

Варяги и Русь - Игорь Анатольевич Настенко читать онлайн бесплатно

По мере закрепления за собой низовьев Волхова южнобалтийские славяне активно осваивают его верховья. В 1971 г. В. Л. Янин и М. Х. Алешковский отметили среди новгородского населения наличие «балто-славянского контингента», пришедшего с запада. В 1974 и 1976 гг. Г. П. Смирнова, фиксируя наличие в ранних археологических слоях Новгорода, которые она датировала концом IX в., заметного компонента керамики, характерной только для поморских славян, поддержала мнение о заселении Новгородской земли выходцами из северных районов Висло-Эльбского междуречья. В 1982–1986 гг. Й. Херрман высказался в пользу того, что южнобалтийские славяне могли «прибывать и в Новгород, и в Старую Ладогу, поселяясь в этих торгово-ремесленных центрах». В 1993 г. Е. А. Рыбина говорила о тесной генетической связи Новгорода с Южной Балтикой, способствовавшей, по ее мнению, установлению контактов этого города с Данией. В 1997 г. В. М. Горюнова констатировала, что «в материалах предматериковой части культурных отложений Новгорода можно выделить достаточно значительное число керамики с западнославянскими чертами» (фрезендорфской, менкендорфской, гросс-раденской; Троицкий X раскоп). В 2000 г. в Новгороде в слое, относящемся к первой трети XI в., была найдена береста с изображением св. Варвары. Как подытоживали академики А. А. Зализняк и В. Л. Янин, «св. Варвара особенно почиталась на славянском побережье южной Балтики, а именно оттуда в Новгород пришли первые славянские поселенцы, потомки которых и в дальнейшем не теряли связей со своей прародиной» (Новгородский монастырь св. Варвары впервые упомянут в летописи под 1138 г.)[315].

В 2001 г. П. Д. Малыгин, П. Г. Гайдуков, А. М. Степанов, обобщая итоги работ 1998–2000 гг. на Троицком XI раскопе, подчеркнули, что гончарная посуда I–IV типов, бытующая с 930-х гг., находит аналогии в южнобалтийской керамике типа Фрезендорф-Тетеров, Гросс-Раден, чисто морфологические аналогии III типу «происходят с острова Рюген», Менкендорф и Фельдберг. В 2002 г. Т. Б. Сениченкова, сопоставляя раннегончарную керамику из Старой Ладоги, появившуюся там во второй четверти X в., с подобной керамикой Новгорода (в слоях Х-ХІ вв.), Пскова и Изборска (вторая половина X в.), привела ей прямые параллели «в материалах памятников южного побережья Балтийского моря»[316], что прямо свидетельствует о притоке на Северо-Запад Восточной Европы новой партии переселенцев, принесших новую технику изготовления посуды.

В 1988 г. Е. Н. Носов, констатируя прибытие в VIII в. в центральное Приильменье новой группы славян с развитым земледельческим укладом хозяйства, значительно стимулировавшей социально-экономическую жизнь региона, предположил, что переселенцы могли прийти с территории современного Польского Поморья. В 1990 г. он указал на наличие на Рюриковом городище (в 2 км к югу от Новгорода) хлебных печей конца IX–X вв., сходных с печами Старой Ладоги и городов Южной Балтики, втульчатых двушипных наконечников стрел (более трети из всего числа найденных), связанных с тем же районом, южнобалтийской лепной (ІХ-Х вв.) и гончарной (первая половина X в., «находит аналогии среди керамики севера Польши и менкендорфской группы…») керамики, в целом, на наличие «культурных связей поморских славян и населения истока р. Волхова». В 1997 г. археолог подчеркнул, что «в комплексе раннегончарной керамики Рюрикова городища все отчетливее выступают черты западнославянской керамической традиции» и что «по общему облику материальной культуры и, прежде всего, по характеру лепной керамики поселения верховьев Волхова и Поозерья едины и аналогичны нижним слоям Новгорода, Ладоги и поселков всего Поволховья (Новые Дубовики, Любша, Горчаковщины и др.)»[317].

В 1995 и 2005 гг. В. М. Горюнова поясняла, что в раннегончарной керамике Рюрикова городища конца ІХ-Х в. выделяется фельдбергская посуда, торновская, торновско-фрезендорфская, менкендорфская, гросс-раденская. В 2011 г. ею в соавторстве с А. В. Плоховым в целом было подчеркнуто, что «только западнославянским мастерам удалось оказать существенное влияние на гончарное производство Новгородской земли» и что распространение раннегончарной керамики на Северо-Западе Руси связано с переселением с Южной Балтики, из «больших городищ в районах Мекленбурга и Бранденбурга», начиная с середины IX века. В 2009 г. В. В. Мурашева, категорически отрицая причастность южнобалтийских славян к решению варяго-русского вопроса и отстаивая, в традициях «ультранорманизма», идею «об особой роли выходцев из Скандинавии в ранней русской истории» (ибо «в етом, — если вспомнить слова А. Л. Шлецера, — никто не сомневается»), вместе с тем признала, «что западнославянские гончарные традиции оказали влияние… на Новгородскую землю…». А. А. Романчук особо подчеркнул в 2013–2014 гг., что «две из гончарных традиций Юго-Запада Балтики дали на новгородской почве местные производные», причем первая — это фрезендорфская, основным регионом распространения которой был остров Рюген[318], где, как уже говорилось, жили руги-русь.

Выше приведены слова И. И. Еремеева по поводу сходства приема строительства вала Городка на Маяте, возведенного южнобалтийскими славянами, и древнейшей крепости Рюрикова городища (IX в.). В 2009 г. К. А. Михайлов, сближая укрепления Рюрикова и Старокиевского городищ, резюмировал: «На Городище первые строители применили сложное сочетание дерево-земляной платформы, подрезку склонов холма, сооружение рва и деревянных стен-городней, которые были поставлены на склоне небольшого холма в пойме Волхова. Топография, выбранная первопоселенцами для крепости, чрезвычайно напоминает расположение славянских городищ на южном берегу Балтийского моря и славянские бурги в междуречье Эльбы и Одера. Там также использовали низкие, затопляемые участки речных пойм и острова на озерах». Причем ученый полагает, что «обе крепости строил один и тот же коллектив», но укрепления Рюрикова городища предшествовали киевским. В 1997 и 1999 гг. шведский археолог И. Янссон сказал, что поселения типа Рюрикова городища в Скандинавии неизвестны[319].

В 1990 г. Е. Н. Носов заметил, что Сергов городок (конец I тыс. н. э.), расположенный к юго-западу от Рюрикова Городища, «не имеет аналогий на территории Новгородской земли. Городище, окруженное земляным валом, сохранившимся на длину около 100 м и высоту до 3 м, находится на низменном острове посреди р. Веряжи, неподалеку от ее устья, и как бы закрывает вход в Веряжу из Ильменя». В 2002 г. он уточнил, что «по своему топографическому расположению на низменном острове среди поймы Сергов городок поразительно напоминает укрепленные поселения западных славян в землях древних ободритов на территории современной северной Германии у Балтийского моря»[320]. Археологи также отмечают, говоря о поселениях Приильменья, например, селищах Васильевское и Прость, городище Георгий, а также Холопий городок, наличие в их материалах

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.