Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров Страница 3

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Публицистика

- Автор: Андрей Алексеевич Аствацатуров

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-07-07 23:02:51

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров краткое содержание

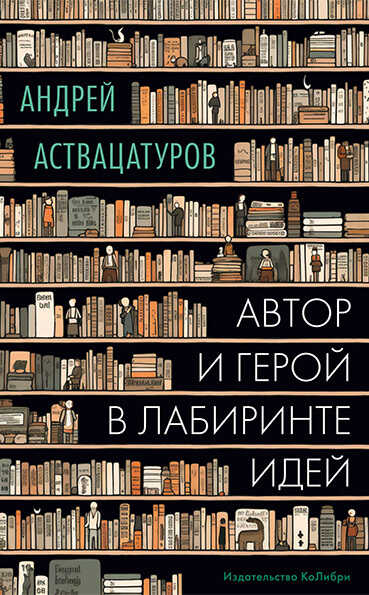

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров» бесплатно полную версию:Имя Андрея Аствацатурова, литературоведа, профессора СПбГУ, хорошо известно не только в профессиональной филологической среде: он автор книг и статей об англо-американской литературе, романов «Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах», «Не кормите и не трогайте пеликанов». В новой книге Андрей Аствацатуров обращается к творчеству классиков ХХ века, а также современных русских писателей.

Сочетание серьезной проблематики и увлекательной манеры изложения, благодаря которому Аствацатуров известен как блестящий лектор, присутствует и в его литературоведческих работах. Виртуозный анализ позволяет увидеть парадоксы, казалось бы, в хрестоматийных произведениях англо-американских модернистов – Генри Миллера, Эрнеста Хемингуэя, Джерома Дэвида Сэлинджера, Курта Воннегута, Джона Апдайка. А современные русские авторы самым неожиданным образом оказываются их наследниками: в уголовном рассказе Романа Сенчина проступает сюжет «Трамвая „Желание“» Теннесси Уильямса, а летописец русского зарубежья Андрей Иванов предстает русским Генри Миллером. Книга адресована широкому кругу читателей – и филологам, и тем, кто хотел бы лучше понимать произведения мировой классики, познакомиться с самыми яркими именами современной русской литературы и ощутить прихотливую логику литературного процесса.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Автор и герой в лабиринте идей - Андрей Алексеевич Аствацатуров читать онлайн бесплатно

Целостность мировосприятия художника обеспечивает внутреннюю целостность эстетическому объекту, нерасторжимость всех его составляющих, всех его уровней. В своих рассуждениях Элиот исходит из аристотелевского представления о том, что произведение есть нечто большее, чем механическая сумма его частей. Оно является органической целостностью, в которой дух выполняет роль связующей элементы субстанции. Поэт или драматург, считает мыслитель, вправе привлекать самый неоднородный материал, сводить внешне, казалось бы, несводимые сюжетные линии, сцены или эпизоды. Необходимо лишь, чтобы все они воспринимались как различные формы единого духа[9]. Все уровни произведения также целостно (органически) соотнесены друг с другом: объект, слово, образ и ритм. Таким образом, эстетический объект, актуализируя в себе дух, свет, обретает, согласно Элиоту, бытийный статус и, соответственно, самодостаточность. Произведение едино со своим предметом и не является его дискурсивным отражением: оно не описывает реальность, а предъявляет ее. Конкретная, личностная эмоция, воссозданная в контексте произведения, теряет свой субъективный статус и, опосредованная Духом, приобретает внеличностный, объективный смысл, оставаясь при этом индивидуальной по природе. Отсюда проистекает элиотовское понимание художественного высказывания. Оно должно быть предметным и первозданным.

Модель взаимоотношений Бога и человека экстраполируется Элиотом в реальность искусства и в историко-культурном срезе его литературно-критической теории. Так возникает элиотовская теория традиции. Элиот отрицает либеральное представление о самоценности художника и его произведения. Романтическую идею индивидуального вдохновения он заменяет понятием «чувства истории». Это чувство, «можно сказать, почти незаменимое для каждого, кто желал бы остаться поэтом и после того, как ему исполнится двадцать пять лет; а чувство истории, в свою очередь, предполагает понимание той истины, что прошлое не только прошло, но продолжается сегодня; чувство истории побуждает писать, не просто сознавая себя одним из нынешнего поколения, но ощущая, что вся литература Европы, от Гомера до наших дней, и внутри нее – вся литература собственной твоей страны существует единовременно и образует соразмерный ряд»[10]. Чувство истории, как правило, чаще всего является художнику неосознанно. Он не всегда понимает, отчего в его сознании рождаются яркие, сильные образы и отточенные фразы. Но это, считает Элиот, необходимо выяснить, поскольку поэтическая эмоция художника вызвана к жизни опытом его предшественников. «А ведь если бы мы восприняли его (гипотетического поэта. – А. А.) произведение без подобной предвзятости, нам стало бы ясно, что не только лучшее, но и самое индивидуальное в этом произведении открывается там, где всего более непосредственно сказывается бессмертие поэтов давнего времени, литературных предков автора»[11]. Поэт, таким образом, всегда цитирует, особенно в те моменты, когда ему кажется, что он абсолютно индивидуален. Критические, аналитические усилия помогают ему определить собственное литературное происхождение, выявить те скрытые голоса, которые звучат в его художественном высказывании. Именно поэтому Элиот препарирует собственное поэтическое чувство настоящего, препарирует свою речь, заставляя ее распадаться на цитаты и аллюзии. В эссе «Назначение критики» Элиот отмечает: «Общее для всех наследие и задача, общая для всех, объединяют художников, сознают они это или нет; следует признать, что такое единство по большей части остается неосознанным. Я полагаю, что неосознанная общность связывает истинных художников всех времен. А поскольку инстинктивная жажда все расставить по своим местам требовательно побуждает нас не отдавать во власть ненадежного бессознательного все то, что можно попытаться сделать сознательно, нельзя не заключить, что происходящее неосознанно мы можем себе уяснить и сделать своей задачей, если с полным сознанием дела предпримем такую попытку»[12].

«Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока»: игра с романтизмом

Критический вектор творчества со всей очевидностью проявляется уже в ранних стихах Элиота, где о себе заявляет некий лирический субъект («Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока», «Женский портрет»). Но Элиота интересует не столько содержание самовыражения этого субъекта, сколько внутренняя структура его творческого акта, сам процесс текстопорождения, осуществляемого лирическим субъектом. Элиот примеряет маску романтического героя и одновременно иронически от нее дистанцируется. Он обнажает обычно скрываемые механизмы творчества, показывая, как и по каким законам создается художественное произведение. В ранних поэтических опытах Элиот работает главным образом с одним типом художественной практики и делает объектом своей рефлексии романтическое сознание.

В англоязычной литературе начала XX века наиболее близким Элиоту рефлексирующим автором был Джеймс Джойс (1882–1941). Когда создавались первые поэтические произведения Элиота, писатели не были знакомы и даже ничего не знали о творчестве друг друга. Но уже в Англии Элиот пристально следит за творчеством Джойса, осознавая и сообщая своим друзьям, что литературные поиски Джойса идут в том же направлении, что и его собственные. В 1921 году Элиот публикует свою знаменитую рецензию на роман Джойса «Улисс» – эссе «Улисс, порядок и миф», прочитав которую можно с уверенностью сказать, что литературные стратегии двух писателей совпадают. Однако рефлексия, критическая энергия, очевидная как в творчестве Джойса, так и в творчестве Элиота, преследовала у каждого из них свои цели. Джойс, в отличие от Элиота, был антиметафизик по своему мировидению и отчасти эстет. Мир в его зрелых произведениях, романах «Портрет художника в юности» (1916), «Улисс» (1922), «Поминки по Финнегану» (1939), представляет собой некую децентрированную сущность, лишенную смысла и цели. Она воспринимается человеком сквозь призму различных представлений, стереотипов, зафиксированных в языковых моделях. Индивидуум, по мысли Джойса, произволен в своем осмыслении реальности. Религия, наука, идеология для Джойса суть тексты, вербальные практики, ограничивающие сознание личности. И Джойс ставит перед собой цель продемонстрировать фиктивность всякого языкового освоения мира. Он воссоздает на страницах своих романов различные произведения мировой культуры, обнажает механизмы их порождения, их внутреннюю структуру. Он имитирует художественные стили, намеренно опустошая слово и выявляя его произвольность. Аналитизм, очевидный уже в «Портрете художника в юности», принципиально усилится в «Улиссе» и приобретет тотальный характер в романе «Поминки по Финнегану».

Эволюция критического метода в творчестве Элиота выглядит несколько иной. Она связана с его мировоззренческими позициями. В отличие от Джойса, он, будучи религиозным человеком, не считал мир лишенным смысла, а религию не воспринимал как условный текст.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.