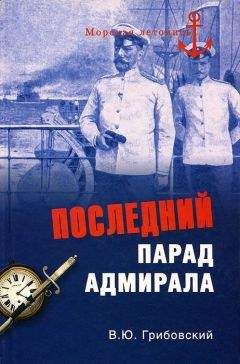

Владимир Грибовский - Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского Страница 19

- Категория: Документальные книги / Публицистика

- Автор: Владимир Грибовский

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 62

- Добавлено: 2019-02-23 11:40:53

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Владимир Грибовский - Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Владимир Грибовский - Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского» бесплатно полную версию:«Луч беспристрастной истории озарит многотрудный путь, самоотверженно пройденный честным флотоводцем, которому не дано было совершить только одного—чуда». Так написал в январе 1909 г. П. П. Семенов–Тян–Шанский в небольшой статье, посвященной памяти вице–адмирала Зиновия Петровича Рожественского. Эти слова были сказаны вскоре после внезапной кончины адмирала. История жестоко обошлась с З. П. Рожественским и памятью о нем. И это при том, что Зиновий Петрович стал одним из очень немногих всемирно известных российских адмиралов. Начало печальной известности было положено весной 1904 г., когда Рожественский волею императора Николая II был поставлен во главе 2–й эскадры флота Тихого океана. Многотрудный путь командующего, освещаемый всеми газетами цивилизованного мира, окончился через год — в мае 1905 г., когда ведомую им эскадру, фактически целый флот, постиг цусимский разгром, означавший гибель молодого российского Тихоокеанского флота.В книге собраны ранее не публиковавшиеся архивные материалы об одной из самых противоречивых фигур истории Российского флота — вицеадмирале З. П. Рожественском.

Владимир Грибовский - Последний парад адмирала. Судьба вице-адмирала З.П. Рожественского читать онлайн бесплатно

После нескольких безуспешных попыток восстановить справедливость возмущенный Зиновий Петрович обратился к С. О. Макарову: «Так как я уже имел счастье получить высочайшую благодарность, объявленную как в приказе, так и лично мне государем императором., то имею честь покорнейше просить ходатайства Вашего превосходительства, чтобы из 1500 рублей, назначенных мне в награду… 500 рублей были прибавлены к вознаграждению капитана 2–го ранга Бергштрессера, а тысяча — выдана в вознаграждение командиру броненосца «Полтава» который пропущен в наградном списке…»[44]

Справедливость тогда была восстановлена, и З. П. Рожественский со спокойной душой вернулся к своим непосредственным обязанностям по командованию Учебно–артиллерийским отрядом, который в мае 1900 г. готовился начать свою очередную кампанию.

Глава шестая

УЧЕБНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОТРЯД

На летнее плавание 1900 г. в состав Учебного артиллерийского отряда были назначены броненосцы «Император Николай I», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Грейг», «Первенец», «Кремль», крейсер I ранга «Минин», минный крейсер «Воевода», канонерская лодка «Гроза» и три номерных миноносца. По тоннажу кораблей и численности личного состава отряд оставил позади прежние Практическую и Учебную эскадры Балтийского моря (1898 и 1899 гг.), которые в 1900 г. выродились в Учебно–практический отряд. З. П. Рожественский поднял контр–адмиральский флаг на «Минине». Этим старым крейсером, специально приспособленном для потребностей отряда, командовал капитан 1–го ранга Н. И. Небогатов — начальник Учебно–артиллерийской команды (опять же — преемник З. П. Рожественского) и флаг–капитан походного штаба командующего отрядом. По выбору Николая Ивановича (и, видимо, с ведома Рожественского) С. О. Макаров назначил на «Минин» нового старшего офицера — лейтенанта Н. П. Куроша.

Начало мая 1900 г. прошло в трудах по сосредоточению и вооружению кораблей отряда, техническое состояние которых оставляло желать лучшего. Броненосец «Адмирал Ушаков» пришлось поставить в док для замены двух погнутых лопастей гребного винта. Практически одновременно З. П. Рожественский, возмущаясь опозданием к началу кампании самого большого броненосца — «Император Николай I», был вынужден временно распределить его учеников по другим кораблям. 18 мая наконец отряд снялся с якоря и через день прибыл на Ревельский рейд, приступив к выполнению обширного «Плана обучения нижних чинов стрельбе».

На первом же выходе в море флагманский крейсер «Минин», увлекшись маневрированием, с полного хода налетел на банку Мидельгрунд и плотно сел на мель. К счастью, песчаное дно предохранило корабль от тяжелых повреждений. На следующий день после основательной разгрузки «Минин» был благополучно снят с мели соединенными буксирами «Сенявина» и «Ушакова».

«Планом обучения» предусматривались 3 ходовых дня в неделю, в каждый из них совершалось по два коротких выхода в море на стрельбу к острову Нарген. В остальные дни занятия и учения проводились на Ревельском рейде, где кроме вопросов применения артиллерии отрабатывали пожарные и водяные тревоги, хождение на шлюпках, корабельный десант и т. п. Тактический фон боевой подготовки отряда был сведен до минимума. Самоцелью являлось выполнение каждым учеником всех положенных ему уроков. Для этого в холодные дни учеников перевозили с корабля на корабль — к очередным системам орудий.

Постоянный состав экипажей всех кораблей отряда был сокращен для помещения обучаемых. Например, на «Адмирале Ушакове» оставалось 263 матроса и унтер–офицера из штатной команды и 183 ученика–комендора и гальванера, с трудом размещавшихся в помещениях броненосца. Всего в отряде на 2779 нижних чинов постоянного состава приходилось 1772 человека переменного[45]. Несмотря на определенное разнообразие учений и большое количество стрельб, уровень боеготовности сравнительно современных броненосцев типа «Сенявин» с поступлением в отряд снизился: экипаж не отрабатывался как единое целое.

В незавидном состоянии на отряде была тактическая подготовка офицеров. Отсутствие или условность тактических упражнений и маневров в отряде дополнялись частыми перемещениями, превращавшими офицеров в своего рода «гастролеров». Такие важные элементы тактики, как отработка управления огнем при соответствующем боевом маневрировании кораблей, на отряде не практиковались. И это при том, что еще в 1892 г. начальник Учебно–артиллерийской команды капитан 2–го ранга В. Х. Иениш добился пересмотра программ. подготовки с целью приближения ее к условиям реального боя. Выдающийся артиллерист, автор «Тактической части морской артиллерии», В. Х. Иениш в обучении стремился добиться сочетания огня и маневра. Такое направление деятельности Учебно–артиллерийского отряда могло превратить его в тактическую школу для всего флота. Однако 7 сентября 1893 г. Виктор Христианович погиб вместе со всем экипажем броненосца «Русалка», которым он командовал в летнем плавании. После его гибели тактическое маневрирование на отряде было похоронено в потоке рутинных стрельб учеников–комендоров. И документы не сохранили попыток его возрождения со стороны З. П. Рожественского или Н. И. Небогатова.

Кампания 1900 г., как, впрочем, и предыдущая, проходила в напряженной борьбе З. П. Рожественского за исправность кораблей отряда. Частые поломки изношенных механизмов «Первенца», «Кремля» и номерных миноносцев раздражали адмирала. От быстроты исправлений поломок артиллерийского вооружения прямо зависел успех выполнения плана стрельбы. Зиновий Петрович, получив временную независимость от портового начальства, постоянно «бил в колокола», сообщая о недостатках на самый верх — начальникам ГМШ и ГУКиС. Он не постеснялся испортить отношения с командиром Ревельского порта, контр–адмиралом П. Н. Вульфом, проявлявшим формализм и медлительность в ремонтных работах.

Резкие выражения командующего отрядом по поводу состояния машин «Кремля» и броненосца «Император Николай I», прибывшего в Ревель только 30 июля, вызвали недовольство главного командира Кронштадтского порта С. О. Макарова. Создав комиссию для освидетельствования «перекошенной машины» «Николая» и проверив действительную скорость «Кремля», С. О. Макаров в докладе от 19 сентября 1900 г. пожаловался управляющему министерством на явное усугубление З. П. Рожественским имеющихся недостатков.

П. П. Тыртов приказал сообщить командующему отрядом; «Предлагаю ему на будущее время в своих докладах начальству пользоваться действительными фактами и проверенными сведениями, а не вымышленными, которые в действительности не подтверждаются». Павел Петрович был вынужден также сдерживать служебное рвение З. П. Рожественского, направлявшего строевые рапорты одновременно ему и генерал–адмиралу. Справедливо заметив, что это «увеличивает переписку», управляющий министерством потребовал рапортовать установленным порядком — через ГМШ на имя генерал–адмирала. Но это не остановило командующего: высшее начальство не должно было забывать о его плавании.

В 1900 г. на Учебно–артиллерийском отряде было проведено 2364 урока стрельбы, в том числе 1084 на ходу[46]. С 5 по 7 сентября ученики /Экзаменовались комиссией под председательством контр–адмирала Ф. И. Амосова, которая отметила хорошее качество подготовки. Особенных успехов добились комендоры младшего класса, которые благодаря тщательному отбору (1000 человек из 7000) оказались сплошь грамотными и с отменным зрением.

Осенью 1900 г. Учебный артиллерийский отряд был реорганизован в отдельную часть с включением в него Артиллерийского офицерского класса (38 человек постоянного и 30 — перемятого состава), Артиллерийской школы для нижних чинов (132 человека постоянного состава, 920 учеников, 1000 вновь поступивших матросов) и судовых команд. Для офицеров, предназначенных в башенные и батарейные командиры, при отряде создали краткие артиллерийские курсы. Отряд готовил артиллерийских офицеров и квартирмейстеров для всего флота, а комендоров и гальванеров — для Балтийского флота и Сибирской флотилии[47]. Постоянным начальником отряда назначили З. П. Рожественского, а его помощником — Н. И. Небогатова.

Артиллерийское отделение МТК постоянно поручало Учебному артиллерийскому отряду испытания образцов артиллерийской техники. Среди них особое место на рубеже XIX‑XX веков занимали дальномеры. С1882 г. на вооружении флота состояли угломеры (микрометры) Люжоля, введенные благодаря энергии лейтенанта А. Я. Купреянова (в 1900 г. в чине капитана 1–го ранга командовал «Николаем I»). Для определения ими дистанции требовалось знание высоты рангоута корабля противника, а точность показаний была удовлетворительной в пределах 2–3 кбт. Усовершенствованный лейтенантам А. К. Мякишевым угломер Люжоля оставался «совершенно непригодным для больших дистанций»[48], доступных орудиям 90–х гг. XIX в. В 1893 г. МТК заинтересовался принципиально новым дальномером — горизонтально–базисным, предложенным англичанами Барром и Струдом.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.