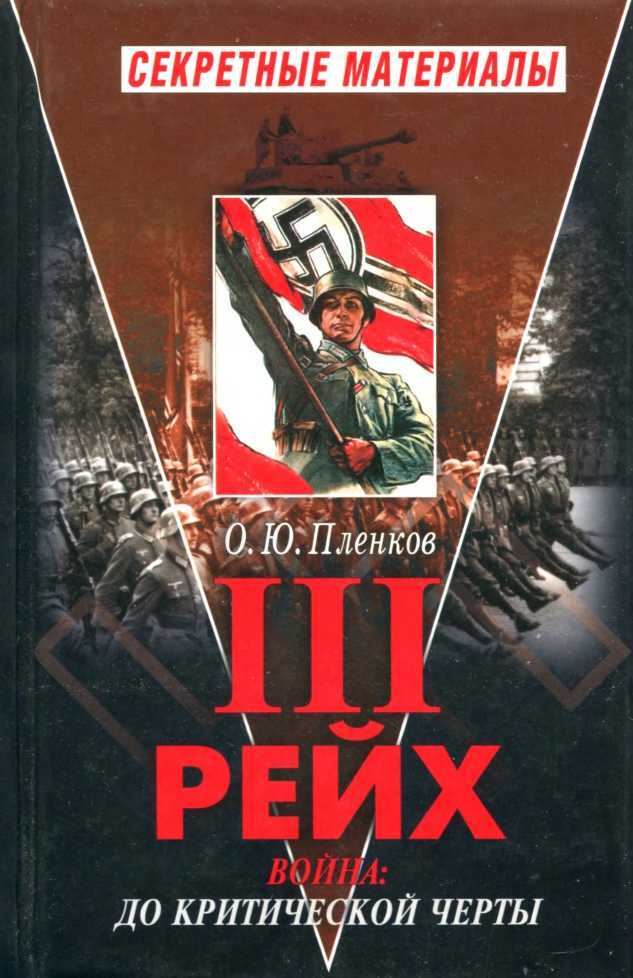

Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков Страница 81

- Категория: Документальные книги / Прочая документальная литература

- Автор: Олег Юрьевич Пленков

- Страниц: 102

- Добавлено: 2025-08-27 18:00:30

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков» бесплатно полную версию:О. Ю. Пленков завершает свой фундаментальный труд по исследованию истории Третьего Рейха двухтомником, посвященным вермахту и войне. Исследование существа и проявлений национал-социализма, начинавшееся с рассмотрения государства, общества и культуры, заканчивается историей Второй мировой войны.

Самое важное в данной книге — анализ настроений и эмоций в немецком обществе и вермахте, а не специальные оценки характера и итогов тех или иных военных операций. Ракурс, выбранный автором, возможно, покажется необычным, поскольку в советские времена мы были приучены воспринимать войну только со стороны Красной армии. Попытки же объективно взглянуть на развитие войны были сильно затруднены, не говоря уже о том, чтобы осветить восприятие войны самими немцами.

Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков читать онлайн бесплатно

Интересно отметить, что в Первую мировую войну значительного партизанского движения не было — за исключением бельгийской гражданской милиции (Garde Civilique), участники которой носили на рукаве повязки и реже были униформированы. Но все семь немецких армий на Западе были подвержены параноидальному ожиданию нападения franc-tirieurs. Среди немецких солдат распространялись россказни о многочисленных убийствах, отравлениях и нападениях. Военный губернатор Бельгии генерал Кольмар фон дер Гольц уже в конце августа 1914 г. приказал безжалостно карать любые попытки партизанских действий. Только с 18 по 28 августа 1914 г. немецкие каратели убили свыше 6 тысяч гражданских лиц, заподозренных в партизанских действиях. В этой связи кайзер Вильгельм II публично жаловался, что бельгийская милиция ведет себя столь же нецивилизованно, как казаки[663]. Репрессивные меры, впрочем, оказались весьма эффективными, что было одной из причин повторения репрессивной практики во Вторую мировую войну.

Английский историк Джон Фуллер сетовал: «Союзники во время войны всячески поощряли любые движения сопротивления против немцев. Для этого они сбрасывали с самолетов сотни тонн оружия. Ясно, к чему это могло привести. Немецких солдат убивали, в ответ следовали репрессии. Жестокость порождала жестокость, и суровость немецких репрессий объяснялась не тем, что немцы жестокий народ, а тем, что партизанские войны всегда жестоки»[664]. Командующий немецкими войсками в Италии фельдмаршал Кессельринг отмечал, что его личное знакомство с партизанской войной привело к выводу, что «это некая дегенеративная форма ведения боевых действий. Методы, которые в ней применяются, настолько многообразны, что рано или поздно они обязательно вступают в противоречие с нормами международного права и с математической точностью втягивают обе стороны в совершенно чудовищные преступления»[665].

Такая диалектика взаимной жестокости имела место на оккупированных территориях Советского Союза. В СССР еще до войны готовили партизанскую войну. К тому же ситуация усугублялась тем, что в тылах вермахта оставалось много окруженцев. Их правовой статус был довольно сложным: могли ли нерегулярные части, даже если они имеют статус комбатантов, оперировать в тылах противника? Как верифицировать их статус комбатантов? Когда репрессии по отношению к таким действиям допустимы, а когда нет?

Вооруженных людей, продолжающих сопротивляться врагу, у нас в стране принято называть «партизанами». Слово «партизан» (от франц. partisan) впервые стали использовать во Франции во франко-прусскую войну 1870 г. — так называли добровольцев, продолжавших борьбу в тылу прусских войск; также их иногда называли франтирерами (от франц. franc-tireur, буквально — вольный стрелок). Термин «герилья» (от испанск. guerrilla — маленькая война) использовали для обозначения испанской народной войны против Наполеона в 1808 г. Это же слово применяют ныне для обозначения городской партизанской войны в неблагополучных с социальной или политической точки зрения районах. Во Франции во Вторую мировую войну партизан называли «маки» (от корсиканского maquis — густой лес). Немцы для обозначения партизанского движения в годы войны на оккупированной территории СССР использовали термин «бандиты» (Banditen)[666]. В этом термине уже содержится политическая оценка такого рода активности. Интересно отметить, что сам Гитлер, работая в 1919–1921 гг. в пропагандистском отделе одной из армий рейхсвера, призывал немцев к сопротивлению оккупационным войскам, к партизанской войне, что противоречило Гаагской конвенции 1907 г.

Знаток партизанской войны в Греции Марк Мазовер указывал, что при анализе партизанской войны вообще очень трудно отделить политический аспект проблемы от военного. Чисто военными средствами партизанское движение чрезвычайно трудно ликвидировать — для этого более уместны политические средства[667]. Но в иных обстоятельствах они не действуют, и возникает трагическая безысходность…

После трагедии советского плена и блокады Ленинграда следующей по масштабам трагедией была партизанская война, вернее, ее жертвы. Только в Белоруссии в ходе борьбы оккупантов с партизанами было убито 345 тысяч человек, а на всей советской территории — около 500 тысяч. Подчас оккупантов не интересовало, действительно ли это партизаны, поскольку террор считался главным средством «воспитания» местного населения. Уже в сентябре 1941 г. Кейтель говорил, что за убийство немецкого солдата можно расстреливать 50— 100 коммунистов. На самом деле, граница между обоснованными в военном отношении мерами безопасности и расово-биологическими «чистками» очень расплывчата. Немецкие потери в борьбе с партизанами оцениваются в 50 тысяч. Получается соотношение потерь 1:10; соотношение это верно не только для партизанской войны, но и для боевых действий на Восточном фронте[668].

Со стороны вермахта подавление партизанского движения носило преступный характер, поскольку речь шла о сложно верифицируемых случаях участия в вооруженной борьбе или актах саботажа со стороны гражданского населения. Ханнесу Хееру, сотруднику Гамбургского института социальных исследований и организатору выставки фотодокументов преступлений вермахта, задавали вопрос: сколько солдат вермахта было вовлечено в эти преступления? Один из корреспондентов Хеера написал, что он родился в 1953 г. и не участвовал в войне, но на него произвели глубокое впечатление слова одного ветерана Восточного фронта об участии тыловых немецких частей в так называемой «борьбе с бандитизмом». Этот ветеран считал, что 80 % солдат были готовы выполнять любые приказы, менее 1 % отказывались убивать гражданских лиц, а остальные были просто «болотом»[669]. Такая схематизация поведения солдат — неоправданное упрощение, поскольку в каждом отдельном случае следует разбираться отдельно. Если Ханнес Хеер исходил из того, что 60–80 % немецких солдат на Восточном фронте были замешаны в военных преступлениях, то его преемник в руководстве выставкой Филипп Реемтсмаа считал, что их было 70 %. Напротив, сотрудник военно-исторического ведомства бундесвера в Потсдаме Рольф-Дитер Мюллер указывал, что не более 5 % солдат вермахта на Восточном фронте чем-либо себя запятнали. В самом деле, большая часть вермахта просто физически не могла быть замешанной в преступлениях против гражданского населения, поскольку, к примеру, в октябре 1943 г. из 2,6 миллиона немецких солдат на Восточном фронте 2 миллиона находились непосредственно на фронте, 500 тысяч — в армейских тылах (50–70 км), а за армейскими тылами — только 100 тысяч солдат. Для сравнения — если в американской армии соотношение между фронтовыми частями и обеспечением составляло 57 % к 43 %, то в вермахте —

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.