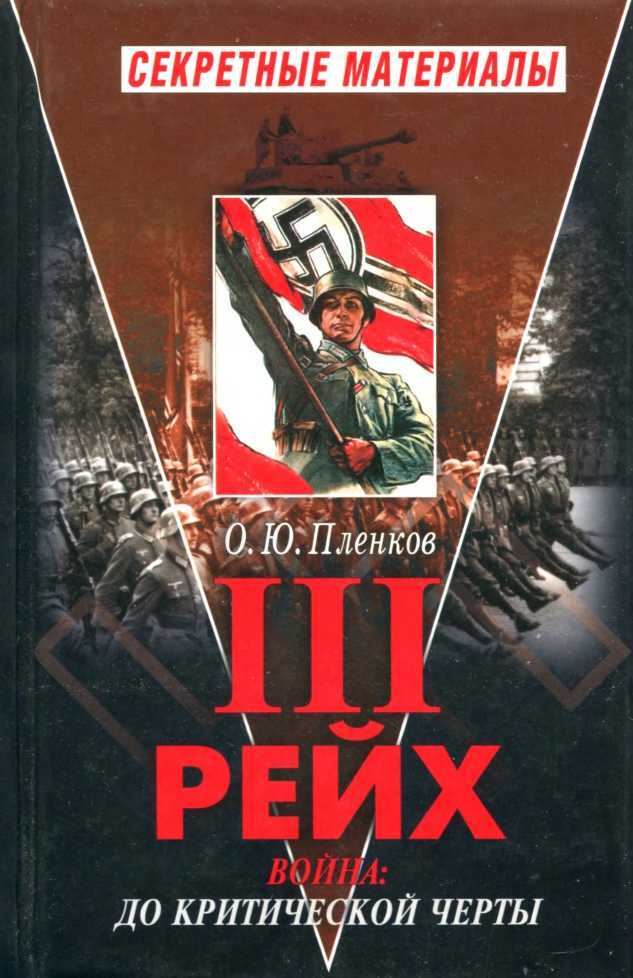

Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков Страница 63

- Категория: Документальные книги / Прочая документальная литература

- Автор: Олег Юрьевич Пленков

- Страниц: 102

- Добавлено: 2025-08-27 18:00:30

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков» бесплатно полную версию:О. Ю. Пленков завершает свой фундаментальный труд по исследованию истории Третьего Рейха двухтомником, посвященным вермахту и войне. Исследование существа и проявлений национал-социализма, начинавшееся с рассмотрения государства, общества и культуры, заканчивается историей Второй мировой войны.

Самое важное в данной книге — анализ настроений и эмоций в немецком обществе и вермахте, а не специальные оценки характера и итогов тех или иных военных операций. Ракурс, выбранный автором, возможно, покажется необычным, поскольку в советские времена мы были приучены воспринимать войну только со стороны Красной армии. Попытки же объективно взглянуть на развитие войны были сильно затруднены, не говоря уже о том, чтобы осветить восприятие войны самими немцами.

Третий Рейх. Война: до критической черты. Книга I - Олег Юрьевич Пленков читать онлайн бесплатно

30 ноября Гитлер запретил запланированный отвод 1-й танковой армии на Миус севернее Таганрога. Командующий группой армий «Юг» фельдмаршал фон Рундштедт отвечал Гитлеру, что запрет отвода войск на линию Миуса невыполним; он просил либо отменить этот запрет, либо отправить его в отставку. 1 декабря Гитлер сместил Рундштедта и поставил на его место командующего 6-й армией Вальтера Рейхенау, который, естественно, также не был в состоянии остановить отступление к Миусу. Ростовский кризис вынудил Гитлера 3 декабря отправиться в Мариуполь. Он был полон решимости снять командующего 1-й танковой армией Эвальда фон Клейста, но командир «Лейбштандарта» Зепп Дитрих, пользовавшийся особым расположением Гитлера, смог убедить его в том, что виновен штаб группы армий…[503] На месте Гитлер помирился с Рундштед-том, но было решено, что престарелый фельдмаршал все же отправится домой для поправки здоровья. Через десять дней после отъезда Рундштедт получил от Гитлера чек на 250 тысяч рейхсмарок в качестве подарка ко дню рождения.

7 декабря Гитлер требовал возвращения к Ростову и начала наступления на Майкоп, что, собственно, было невыполнимо[504]. Гитлер неоднократно повторял, что из-за нефти овладение Кавказом является первейшей необходимостью для Германии. Он говорил, что Кавказ имеет такое же значение для военной экономики Германии, как промышленный район Силезии для Пруссии[505].

Инцидент под Ростовом был первым случаем массового отступления немецкой армии и увольнением высокого командира вермахта. Но и Рейхенау, прибыв на место, 1 декабря заявил Гитлеру, что отход за Миус необходим. Только после этого Гитлер разрешил Рейхенау сдать Ростов. Узнав о поражении под Ростовом, Гудериан мрачно заметил: «первый тревожный сигнал». Он еще не знал, что поражение под Ростовом будет всего лишь малозначительным эпизодом по сравнению с ураганом, обрушившимся на группу армий «Центр» под Москвой шесть дней спустя…[506]

Что касается положения дел на самом северном участке советско-германского фронта, то там положение дел для немцев было крайне неблагоприятным с самого начала. Еще 21 апреля 1941 г. в разговоре с генералом Дитлем, героем Нарвика и командиром горно-стрелкового корпуса «Норвегия», Пиглер указал на цель его корпуса — Мурманск, который от Петсамо отделяют «смешные 100 километров». Дитль пытался убедить фюрера, что речь идет о тундре — совершенно непроходимой летом и еще более страшной зимой, в полярную ночь и с жуткими морозами. По мнению Дитля, 1350-километровую железную дорогу на Мурманск можно было перерезать южнее, где местность более подходила для проведения боевых операций. Доводы Дитля произвели на Гитлера впечатление — Гитлер боялся, что советские войска смогут лишить Германию никеля Петсамо и железной руды Нарвика[507]. Кроме того, через Мурманск в Советский Союз поступали очень важные грузы от западных союзников. Только вера в быструю победу могла заставить немцев рассматривать операцию против Мурманской железной дороги как дело второстепенной важности.

Вместо того чтобы последовать совету Дитля, 7 мая 1941 г. Гитлер издал компромиссный приказ: сам Дитль должен был наступать прямо на Мурманск из Печенги, в 350 км южнее корпуса Дитля на Кандалакшу наступали две пехотные дивизии вермахта, еще южнее на 150 км финны наступали на Лоухи. По всей видимости, распылить силы и не принять предложение Дитля об атаке с юга Гитлера побудило мнение Маннергейма, заявившего, что в Лапландии невозможно развернуть и снабжать более двух дивизий одновременно[508]. В результате ни на одном направлении гитлеровцы и финны не смогли добиться желаемого — перерезать Мурманскую железную дорогу, которая сразу приобрела для СССР стратегическое значение, ибо первое время именно через Мурманск шла основная помощь союзников. Правда, впоследствии финны все же перерезали эту дорогу, но южнее ее ветки на Вологду, что и сохранило для советской стороны возможность получения грузов.

26 июня 1941 г. президент Рюти объявил Советскому Союзу войну. Мобилизация финской армии была проведена заранее. Почти 18 % населения вступило в армию — подобного напряжения сил народа не знала ни одна страна, участвовавшая в войне[509]. Солдаты финской армии отличались высокими боевыми качествами. Именно на северном театре военных действий имела место ярко выраженная коалиционная война, в которой немцам приходилось не приказывать, а договариваться о совместных действиях.

Генерал вермахта Дитмар писал, что в Лапландии и восточной части Карелии при ведении боевых действий солдаты сталкивались с трудностями, которые были необычайно велики даже по сравнению с тяжелыми условиями ведения войны на всем Восточном фронте. Бесконечные, лишенные дорог и покрытые непроходимыми болотами, малонаселенные лесные массивы, беспорядочное нагромождение валунов, пресловутые tunturi (горы), напоминающие собой естественные крепости, а также тундра — все это чрезвычайно затрудняло боевые действия[510]. В условиях, когда тяжелые пехотные вооружения применять было невозможно, основную тяжесть борьбы нес на себе одиночный боец, вооруженный винтовкой и ручной гранатой. Только значительное численное превосходство наступающих или низкие боевые качества обороняющихся могли свести на нет преимущества обороны в таких природных условиях.

1 сентября финны овладели Выборгом, а к концу месяца освободили всю территорию, ранее принадлежавшую Финляндии. По другую сторону Ладожского озера войска финской «Карельской армии» 4 сентября перешли в наступление и через три дня вышли к Свири в районе Лодейного поля. Финны раз за разом переигрывали Красную армию в маневренной войне. 1 октября они взяли Петрозаводск, а взяв 5 декабря Медвежьегорск, отбросили советские войска от своего левого фланга. Глубокие снега и жестокие морозы затрудняли боевые действия, и вскоре здесь наступило долгое затишье[511]“.

Первая попытка наступления частей Дитля на Мурманск провалилась, но фюрер приказал предпринять еще одно наступление. 8 сентября, когда танковые дивизии Гепнера устремились к Ленинграду, а танковая группа Гудериана поворачивала к Киеву для завершения разгрома окруженных советских войск, горные стрелки Дитля взяли в руки поводья мулов, погрузили на них ящики с боеприпасами и вновь принялись покорять тундру, сражаясь с советскими войсками на мурманском направлении. 23 сентября в Мурманске выпал первый снег и началась северная зима. До Мурманска Дитлю оставалось «каких-то» 50 км[512]. Ранний приход зимы еще можно было предвидеть, но 28 сентября единственный мост через реку Петсамойоки у Титовки, по которому шло снабжение войск Дитля, рухнул вместе с целым километром берега высотой в 8 м, осевшим вследствие оползня. Оползень был вызван двумя советскими авиабомбами. Впечатление было такое, что гигантский бульдозер свалил массу земли в долину реки, глубина которой была 7–8 м, а ширина 50 м[513]. В

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.