В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи - Николай Витальевич Велигжанин Страница 2

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Прочая документальная литература

- Автор: Николай Витальевич Велигжанин

- Страниц: 12

- Добавлено: 2023-09-06 18:10:07

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи - Николай Витальевич Велигжанин краткое содержание

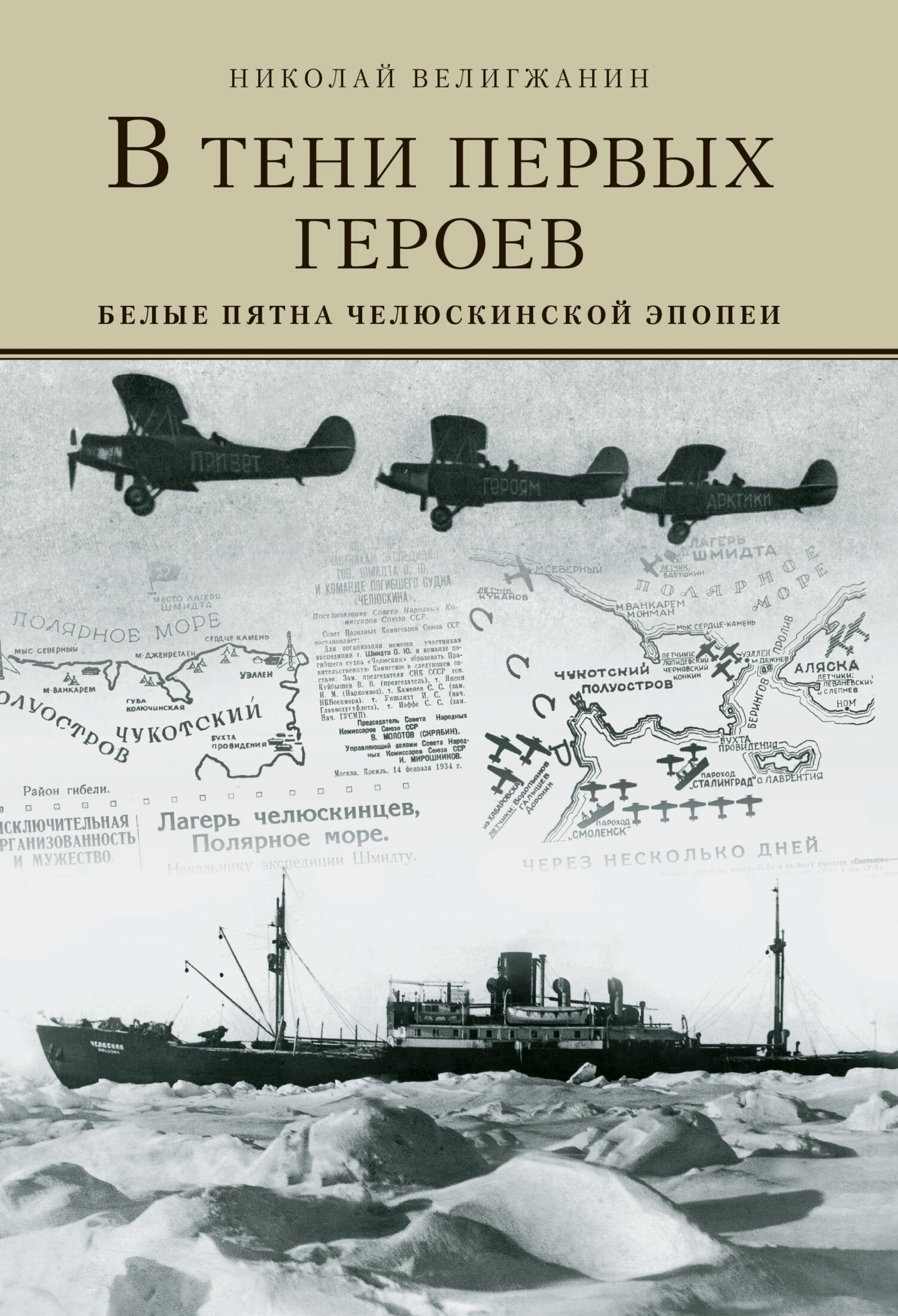

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи - Николай Витальевич Велигжанин» бесплатно полную версию:Девяносто лет назад, летом 1933 г., пароход «Челюскин» вышел в свой первый и, как оказалось, последний рейс. Цель похода – пройти Северный морской путь за одну навигацию – не была достигнута; раздавленное льдами судно затонуло 13 февраля 1934 г. в Чукотском море. Гибель «Челюскина», эвакуация людей со льда, учреждение звания Героя Советского Союза – эти события стали одной из ярчайших страниц истории страны в XX в. Но официальная историография оказалась сильно искажена в угоду идеологии: одних героев превозносили, а других старательно прятали в тень.

Несмотря на обилие публикаций, хронологического описания челюскинской эпопеи не существует. Книга «В тени первых Героев» – это история спасательной операции, рассказ обо всех ее героях, в том числе неизвестных широкой публике. Выводы, сделанные в книге, могут показаться многим читателям дискуссионными, однако автор изложил свою версию развития событий, опираясь на воспоминания их участников и прочную документальную базу.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи - Николай Витальевич Велигжанин читать онлайн бесплатно

А когда началась череда бедствий у «Челюскина», на Чукотке реально находились только два пилота, способные оказать помощь: Федор Куканов и Анатолий Ляпидевский, причем Куканов официально был начальником Чукотского авиаотряда, командиром всех первых Героев.

Ляпидевский и Куканов дружили многие годы, после войны жили по соседству – в знаменитом Доме полярников на Никитском бульваре в Москве. Стихотворение Чуева написано в 1965 г. Федор Куканов умер годом ранее, в 1964-м. Наверное, это можно назвать случайностью: во время застолья Ляпидевский вспомнил про своего умершего друга, а поэт Феликс Чуев услышал и записал.

Но то, что Ляпидевский попал на Север и стал первым Героем Советского Союза, тоже стало результатом стечения обстоятельств – предопределила их нечаянная встреча его с Кукановым в июле 1933 г. в Хабаровске. А Куканову после этой встречи «не повезло» еще несколько раз. Обо всем этом ниже.

Группа курсантов Высшей школы красных морских летчиков. 1924 г.

Федор Куканов – в центре, полулежа

Федор Куканов. 1928 г.

Один герой и три вторых пилота в одном рейсе

В июле 1933 г. в Хабаровске произошла целая серия случайных встреч, которая повлияла на биографии Героя Советского Союза № 1, Героя № 2 и человека, которому «не повезло» стать героем ни под каким номером. Пароход «Челюскин», чью команду и пассажиров они все трое будут спасать менее чем через год, еще не вышел в свой роковой рейс, хотя ему было давно пора. Вышел бы вовремя, может, ничего бы и не случилось?

Федор Куканов («Герой № 0») и Анатолий Ляпидевский (Герой № 1) были приятелями по Высшей школе красных морских летчиков имени Л. Д. Троцкого в Севастополе, которую оба окончили в 1928 г. Сигизмунд Леваневский, будущий Герой Советского Союза № 2, тоже был им знаком по этой школе: во время их учебы он работал там инструктором и непосредственно учил летать Ляпидевского. Незадолго до встречи в Хабаровске всех троих вышибли из военной авиации как политически и морально неустойчивых. Возможно, причина была в социальном происхождении: Федор Куканов был выходцем из купеческого сословия, Анатолий Ляпидевский – сыном священника, а Сигизмунд Леваневский вообще был отпрыском дворянина и к тому же помещика.

Федор Куканов с февраля 1933 г. работал пилотом в полярной авиации Главсевморпути, и на момент тех судьбоносных встреч ему было 29 лет. Для советской полярной авиации начало 30-х годов прошлого века в какой-то степени подобно эпохе освоения американского Дикого Запада. На огромных просторах, часто даже не отображенных на картах, курсировало считаное число самолетов. Каждый полярный летчик был на вес золота. Практически постоянно экипажи действовали в одиночку, на свой страх и риск. Летной инфраструктуры практически не было, связь отсутствовала, навигации – минимум. На Севере нужно было уметь рисковать и выбираться из передряг, принимать решения и досконально знать машину. Условия тяжелейшие. В случае проблем или аварий оказать помощь часто было просто некому. Но зато далеко от начальства и зарплата повышенная. В полярной авиации собирались люди бесшабашные, отчаянные, иногда имевшие проблемы со службой на Большой земле.

Федор Куканов в 1931 г. был судим военным трибуналом Балтфлота и приговорен к одному году лишения свободы условно. Осужден по ст. 113 УК РСФСР («Дискредитирование власти, т. е. совершение действий, хотя бы и не связанных с его служебными обязанностями, но явно подрывающих в глазах трудящихся достоинство и авторитет… органов власти, представителем коих данное должностное лицо является»). Начало карьеры – почти как у Валерия Чкалова, знаменитого летчика эпохи, с которым они были ровесниками; только у Чкалова к тому времени было уже две судимости.

В июле 1933 г. Куканов ехал на зимовку на мыс Северный, где должен был выполнять обязанности пилота Главсевморпути. Анатолий Ляпидевский после принудительной демобилизации работал в гражданской авиации и летал по стандартному маршруту из Хабаровска на Сахалин. По его словам, на такой работе ему было скучно. Приятели столкнулись в Хабаровске, обменялись впечатлениями, и Куканов сообщил, что начальник летного сектора Северного морского пути Шевелев ищет людей. Особенно ему нужны морские летчики, то есть пилоты, обученные работать на гидросамолетах и летающих лодках, потому что аэродромов на Севере нет, в летнее время взлетать и садиться можно только на реки, озера и морские бухты.

Ляпидевский позже вспоминал:

«– Если ты хочешь работать на Севере, – сказал мне Куканов, – напиши…

Я подумал и написал. Через некоторое время Шевелев ответил радиограммой: “Ходатайствую перед Уншлихтом, свое согласие даю”».

Иосиф Уншлихт в это время занимал должность начальника Главного управления гражданского воздушного флота, то есть руководил всей гражданской авиацией. Поначалу эти радиограммы действия не возымели, но в дальнейшем они предопределили судьбу Анатолия Ляпидевского.

Там же, в Хабаровске, начала восходить звезда летчика Сигизмунда Леваневского, в будущем Героя Советского Союза № 2. Тоже, можно сказать, почти случайно. Сигизмунд Леваневский во главе экипажа из четырех человек по заданию Главсевморпути перегонял из Севастополя на Чукотку летающую лодку «дорнье-валь» под номером «Н-8». В дальнейшем она должна была выполнять ледовую разведку, или, как возвышенно писали тогда газеты, «быть путеводителем для кораблей северной научной экспедиции». Вообще-то корабль «северной научной экспедиции» был только один, тот самый «Челюскин», но газеты тех лет любили немного преувеличивать.

По номеру, кстати, можно примерно оценить количество самолетов во всей полярной авиации Советского Союза на тот момент. Индексом «Н» отмечались самолеты Главсевморпути, цифра обозначала сквозной порядковый номер

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.