В ледовитое море. Поиски следов Баренца на Новой Земле в российcко-голландских экспедициях с 1991 по 2000 годы - Япъян Зеберг Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Прочая документальная литература

- Автор: Япъян Зеберг

- Страниц: 19

- Добавлено: 2023-11-02 18:07:29

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

В ледовитое море. Поиски следов Баренца на Новой Земле в российcко-голландских экспедициях с 1991 по 2000 годы - Япъян Зеберг краткое содержание

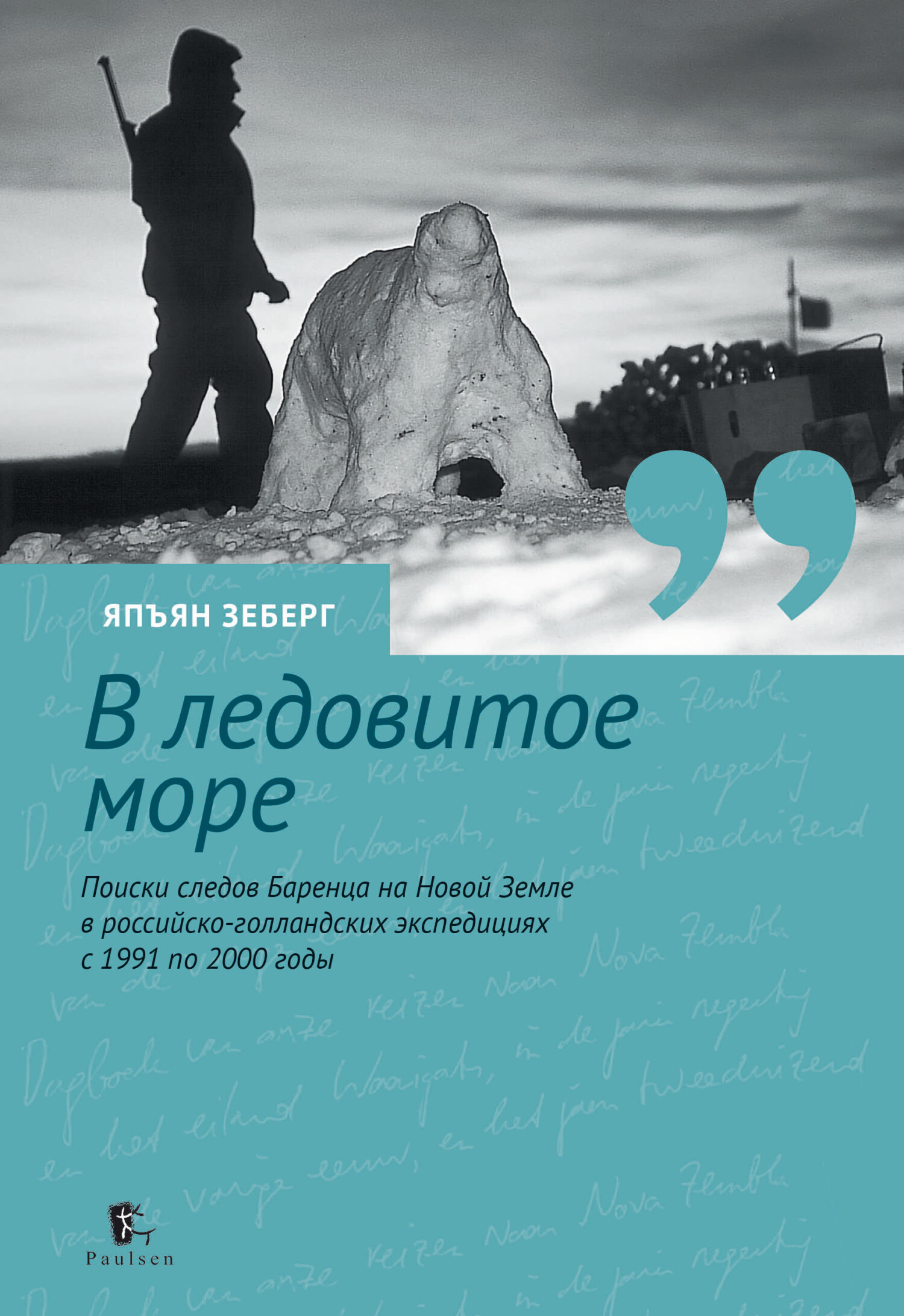

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «В ледовитое море. Поиски следов Баренца на Новой Земле в российcко-голландских экспедициях с 1991 по 2000 годы - Япъян Зеберг» бесплатно полную версию:Книга "В ледовитое море" открывает новую серию книг, выходящих в издательстве "Паулсен" – "Дневники современных экспедиций". Книга рассказывает о российско-голландских экспедициях на Новую Землю и остров Вайгач, где совместно с российскими археологами ученые искали следы последней, третьей экспедиции Виллема Баренца. Для Баренца экспедиция закончилась трагически – во время первой в истории Арктики зимовки в 1597 г. он скончался на Новой Земле. Могила его до сих пор не найдена. Действие книги Зеберга "В ледовитое море" разворачивается в двух исторических плоскостях: это события экспедиций на Новую Землю под руководством П. В. Боярского в 1990–2000-е гг., описанные в дневниках голландских участников, и события, случившиеся более четырех веков назад и положившие начало тесному переплетению фактов, историй, документов и лиц, крепко-накрепко связавшему две страны.

В ледовитое море. Поиски следов Баренца на Новой Земле в российcко-голландских экспедициях с 1991 по 2000 годы - Япъян Зеберг читать онлайн бесплатно

«Те из нас, кто жил в Амстердаме, разошлись по домам, а остальных поселили на несколько дней в трактире, пока нам не заплатили наши деньги, – писал Геррит де Вейр о возвращении участников экспедиции в Амстердам 1 ноября 1597 года – всё еще одетых в песцовые шапки и прочие свои новоземельские одежды. – А затем каждый отправился своей дорогой».

История новоземельской зимовки могла бы исчезнуть, затеряться среди множества отчетов о путешествиях, которые стекались в Амстердам по мере того, как Нидерланды строили свою гигантскую заморскую колониальную империю. Однако этого не произошло – во многом благодаря полярному Дневнику и его автору – Герриту де Вейру, который был участником второй и третьей арктических экспедиций и правой рукой Баренца во время зимовки в Благохранимом доме.

Книга Геррита де Вейра «Правдивое описание трех морских путешествий», вышедшая из печати в мае 1598 года, шла нарасхват. В течение нескольких месяцев потребовалось ее переиздание, а также были сделаны переводы на несколько языков (см. дополнение к главе). В предисловии ко второму немецкому изданию книги (1602) ее нюрнбергский издатель Левин Хульсиус объяснял, что первый тираж из 1500 экземпляров был распродан, а спрос на нее оставался по-прежнему велик. В те годы, как и сегодня, книги о путешествиях пользовались исключительной популярностью, а эта содержала рассказ о путешествии прямо к вратам ада. И сегодня, в XXI веке, читатель сопереживает зимовщикам, когда они бредут по ледяным полям по колено в воде. Мы восхищаемся духом товарищества и стойкостью, чувствуем непререкаемый авторитет Баренца и ван Хеймскерка.

Однако сильны были голоса скептиков, не считавших повествование таким уж правдивым, как о том говорилось в названии. Современники видели в книге де Вейра не доподлинный отчет о путешествиях и открытиях, а вымысел молодого автора, бахвалящегося своими достижениями.

Выразителем критического отношения к запискам де Вейра, сложившегося в образованных слоях общества, стал Ян Хёйген ван Линсхотен (1563–1611), опытный хроникер и знаменитый автор Itinerario [Linschoten 1596][23]. Приняв участие в первых двух нидерландских арктических экспедициях 1594 и 1595 годов, Линсхотен тщательно записывал свои наблюдения и в 1601 году издал их в виде книги под названием Voyagie, ofte Schip-Vaert van by Noorden, или «Плавания на север» [Linschoten 1601]. В предисловии он не без сарказма называет «Дневник» де Вейра «напечатанным об этом плавании трактатом» и открыто полемизирует с его автором, не называя, впрочем, по имени:

Те писания, что были изданы на сегодняшний день, по моему мнению, были сочинены на берегу с единственной целью развлечь читателя и не дают верного представления о северных территориях. В них нет ни карт новых земель, ни описания гаваней и рейдов, ни наставлений мореходам, и недостатки эти нельзя восполнить приукрашенными изображениями каких-то исторических персонажей. От таких рассказов мало пользы, и в будущем они не пригодятся [L’Honoré Naber 1914: 4].

Этим «малополезным писаниям» Линсхотен противопоставляет свою работу:

Я писал свои заметки в то время, когда происходили описываемые в них события, а не по возвращении из плавания. И чтобы у читателя не сложилось впечатления, что я впоследствии что-то добавил или, наоборот, выпустил, я придерживался первоначальной формы судового журнала [L’Honoré Naber 1914: 30].

Никакой другой эпизод работы де Вейра не повлиял столь сильно на его репутацию, как сообщение о преждевременном появлении солнца 24 января 1597 года. В этот день, когда до окончания полярной ночи оставалось еще не менее двух недель, Якоб ван Хеймскерк и Геррит де Вейр наблюдали в промерзшем небе над горизонтом ярко-красный солнечный диск (см. приложение 1.2). По возвращении зимовщиков в Амстердам слух о необычном явлении распространился с быстротой молнии, и еще до конца ноября Роберт ле Каню, наставник Хеймскерка и де Вейра в навигационном деле, настоял на подробной беседе с ними обоими, чтобы разобраться с неожиданным наблюдением. Спустя 30 лет в письме картографу Виллему Блау от 15 сентября 1627 года он изложил обстоятельства той беседы: «Они не смогли ответить ни на один мой вопрос, потому как в свое время не позаботились о необходимых наблюдениях», – писал ле Каню. Когда, вернувшись на следующий день, зимовщики смогли дать ответ своему наставнику, тот решил, что они рассчитали или подсмотрели ответ в каких-то толковых альманахах… Страсти были накалены. «Уж не думаете ли вы, мастер Робертц, что мы ошиблись?» – напрямую спросил ван Хеймскерк. Ответ был не менее откровенным: «Не только думаю, но и пребываю в твердой уверенности!» Убежденный в том, что сообщение о появлении солнца было ложным, ле Каню тем не менее был готов великодушно списать это наблюдение на невольно допущенную зимовщиками ошибку в счете дней и времени. Его возмущению не было предела, когда де Вейр стал настаивать на своем и попытался привести в подтверждение своих слов дополнительные аргументы, которые – как полагал ле Каню – были сфабрикованы от начала до конца, чтобы ложью подтвердить ложь (см. приложение 3 в конце книги). В действительности 24 января де Вейр и Хеймскерк наблюдали мираж, вызванный аномальным преломлением солнечных лучей в холодном арктическом воздухе и признанный исследователями лишь в XX веке. Сегодня этот тип миража известен как «эффект Новой Земли». Любопытно, что Ян Хёйген ван Линсхотен, которого сложно заподозрить в симпатиях к де Вейру, фактически выступил на его стороне в этом споре. В дневниковой записи от 15 октября 1595 года он заметил: «Если бы ученые астрономы и космографы сами хоть когда-нибудь выходили в море, они наверняка научились бы больше доверять непосредственным наблюдениям, а не теоретическим знаниям» [L’Honore Naber 1914: 202].

Шли годы. Поскольку вновь достичь берегов Новой Земли, а стало быть – подтвердить истинность излагаемых де Вейром событий, никому не удавалось, за «Дневником» де Вейра закрепилась репутация литературного сочинения и попросту – выдумки, и в этом качестве он оказался отодвинутым на задний план.

Интерес возрождается

XIX век был эпохой романтизма, парового двигателя, начала индустриализации, а также множества поразительных и опасных изобретений. Натуралисты того времени, по сравнению со своими коллегами эпохи Возрождения, выглядели триумфаторами, применяя эмпирические методы для изучения живой и неживой природы и наблюдений за небесами. Первопроходцы и искатели приключений стремились достичь последних белых пятен на карте, влекомые в неизведанное предчувствием открытий и «порой поглощаемые тайной, к раскрытию которой так настойчиво устремлены были их сердца» [Conrad 1926][24]. С появлением машин и развитием наук человечество уже не чувствовало себя беспомощным перед лицом природы и

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.