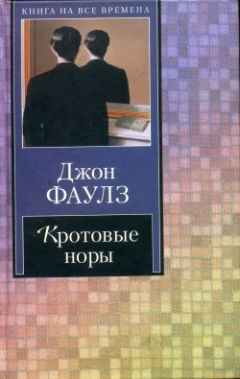

Джон Фаулз - Кротовые норы Страница 64

- Категория: Документальные книги / Критика

- Автор: Джон Фаулз

- Год выпуска: -

- ISBN: -

- Издательство: -

- Страниц: 145

- Добавлено: 2019-02-23 18:37:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Джон Фаулз - Кротовые норы краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Джон Фаулз - Кротовые норы» бесплатно полную версию:«Кротовые норы» – сборник автокритических эссе Джона Фаулза, посвященный его известнейшим романам и объяснению самых сложных и неоднозначных моментов, а также выстраивающий «Волхва», «Мантиссу», «Коллекционера» и «Дэниела Мартина» в единое концептуальное повествование.

Джон Фаулз - Кротовые норы читать онлайн бесплатно

Однако книга обладает множеством других свойств, способных вызвать наше восхищение, хотя их не так легко рассмотреть нашим сегодняшним взглядом. Можно было бы сказать, что сам Обри так никогда и не сумел вполне сознательно разглядеть за отдельными деревьями форму и окончательный смысл насаждаемого им леса.

Концепция формы не была целиком его собственной: подобные схематические модели встречались в работах более ранних исследователей древности и у авторов историй графств, например у Дагдейла. Подобно многим из его современников, Обри восхищался работой датского историка Вормиуса, или Старого Червя, «Monumenta Danica» («Датские памятники», 1643) и «Museum Wormianum sea Historia Rerum Rariorum» («Музей Вормиуса, или История необычайных вещей», 1655). Именно под влиянием Вормиуса он изменил название «Monumenta Druidum» на «Monumenta Britannica».

Оригинальность Обри кроется более всего в акценте – я бы даже сказал, в специфическом привкусе, – который он придает своей работе: в особом упоре на прямом наблюдении, на полевом исследовании, в противопоставление книжному знанию и опоре не традиционные авторитеты; во внимании, впервые обращенном на совершенно иные классы памятников, таких, как крепости на холмах и курганы (по сути – на невербальные свидетельства); в попытке воссоздать прошлое, вообразить, реконструировать его изменения и развитие культуры; в стремлении показать, что следует заглянуть «за спины» римлян – скачок воображения, требовавший значительного мужества в период, густо окрашенный безусловным почтением к Древнему Риму. В XVII веке не столько вещи, сколько книги и документы играли главную роль при написании истории. Но даже когда Обри возвращался к этому привычному методу, он часто, пользуясь цитатами, прибегал к помощи воображения. Задолго до Шлимана он обратил на Гомера взгляд археолога. Ни один из тех, кто прочел отрывки из Гомера, описывающие греческие похоронные обряды, не нуждается в напоминаниях о поразительных недавних открытиях в Вергине и других местах Македонии.

Вот этот общий настрой, этот дух и есть самое важное. Разумеется, Обри страдает избытком неверных концепций, часто совершает ошибки (две совершенно очевидные: это попытка отличить «римские» и «датские» поселения и крепости по их внешней форме – ошибка, которую и в XIX веке все еще делали исследователи древности; а также заключение, что группы курганов должны указывать на места древних сражений, и кроме того, он слишком полагался на свидетельства, полученные не из первых рук, и на традиции. Он, вне всякого сомнения, раздваивался между старой и новой наукой своего времени, возможно, потому, что историография тогда плелась в хвосте естественных наук. К концу столетия естественная история двинулась вперед семимильными шагами благодаря таким натуралистам и ботаникам, как Рэй. Не то чтобы эти успехи не просочились и к Обри, для которого естественная история всегда представляла главный интерес; и в самом деле, ведущий специалист по деятельности Джона Обри доктор Майкл Хангер убедительно доказывает, что именно отношение Обри к естественной истории, как и его философия естественной истории, лежат в основе самой структуры и определяют оригинальность его подхода к исследованию древности. То есть в своих лучших работах он пытался сделать для изучения прошлого то, что делали самые лучшие из натуралистов для упорядочения и совершенствования изучения природы; потому-то он и отличается от более ортодоксальных – и бескрылых – исследователей древности.

Еще одна грань его настроя – умеренность. Обри скорее с осторожностью нащупывал свой путь, чем догматически настаивал на его правильности, в отличие от Стыокли и многих других археологов более позднего времени. В нем не было яростного parti pris349 и той нетерпимости, какая пятнала значительную часть «ученого» сообщества тех дней. Его научный подход кажется продолжением его подхода к жизни в целом – то есть главная нота здесь цивилизованное любопытство, бескорыстное желание объяснить, беспокойство о том, чтобы сохранить. Если мы вспоминаем о нем сегодня как об отце британской археологии, то столько же в связи с этим, сколько и в результате других его особых достижений. Сегодня наука начинает признавать, что слепое следование объективной истине таит в себе многие опасности, что существует плата за забвение того непреложного факта, что ученый тоже существо человеческое. И выше всего плата должна быть в науке, вечно балансирующей между историей человеческой культуры и антропологией, в науке, суть которой – изучение других человеческих существ. Обри никогда об этом не забывает. Именно поэтому его работы всегда так полны личными и не относящимися прямо к делу материалами. Это может раздражать педанта, обуреваемого страстью к строгой категоризации, но ни в коем случае нельзя сказать, что это бесполезно и никак не связано с общим тоном или, как мне представляется, с утверждением свободного духа научного исследования.

Во втором томе встречаются некоторые, на первый взгляд довольно неприглядные, пассажи о трупах из древних захоронений, вскрытых во время перестройки собора Св. Павла после Великого лондонского пожара 1666 года. Здесь мы, несомненно, встречаемся с наиболее мрачной стороной Обри, с его увлечением «сверхъестественным»; однако стоит отметить, что он абсолютно научно описывает вид этих трупов (и даже в одном пассаже вкус), а затем упоминает, что сам. позаботился, чтобы останки были приличным образом перезахоронены. На самом деле в этих записях зафиксирована его человечность, гуманность, глубокое чувство уважения к прошлому, понимание, что сохранность прошлого – тот камень, на котором должны строиться все исторические исследования. Наше нынешнее стремление овеществить прошлое, превратить его во множество предметов, проанализированных и датированных в музейных лабораториях, возможно, и произвело бы на Обри впечатление с чисто технической точки зрения, но чисто по-человечески его, несомненно, огорчило бы. Разумеется, в определенном контексте такое холодно-объективное исследование вполне закономерно, но опасность возникает, когда оно становится единственным контекстом, в котором нам дозволяется рассматривать эти предметы, единственным, через который мы можем допустить их в нашу жизнь. Мы вполне спокойно можем предположить, что впервые влечение Обри к прошлому было скорее эмоциональным, чем интеллектуальным. Чувство одиночества, меланхолия, взволнованность и постоянный страх смерти переполняли сокровенные глубины его души. Этот мрачный душевный склад породил все сплетение комплексов его взрослой жизни, от одержимости астрологией и сверхъестественным до глубочайшей зависимости от друзей. Зависимость эта была не только и не столько финансовой: всю жизнь он нуждался в друзьях, как остриженная овца нуждается в овчарне. Именно эта черта, вместе с его сознательной верой в порядочность и в преимущества золотой середины, делали его таким приятным в общении. Он сам говорил, вспоминая свои первые годы в дорсетской школе Блэндфорд-Форум, где впервые столкнулся с враждебным внешним миром: «Мальчишки высмеивали меня, издевались, они были сильнее; так что я вынужден был заводить друзей, чтобы получить надежную защиту». Его собственная теория воспитания впоследствии оказалась почти совпадающей с нашей нынешней по своей мягкости, неприятию телесных наказаний, осуждением любых методов, пытающихся путем насилия заставить ребенка немедленно стать взрослым.

И более всего характерная для интеллекта Обри чуткость объясняет его любовь к древней истории, его консервационизм, неотступное стремление сберечь, сохранить, будь это курганы бронзового века или мельчайшие детали биографий его современников, от знаменитых до самых скромных и незаметных. Каждый факт, спасенный от забвения, каждый крохотный кусочек прошлого, описанный или возвращенный к жизни, был маленькой победой над реальным врагом. Именно timor mortis350 и есть главный источник достижений Обри. У него было множество соперников, гораздо более эрудированных, чем он, в тех областях науки, которыми они занимались, в сравнении с которыми он мог считаться лишь любителем, дилетантом. Другие – такие, как Томас Браун, – писали в стиле, Обри недоступном. Очень немногие сегодня прочтут «Захоронение урн» из интереса к археологии, но книгу будут читать из-за великолепных каденций в стиле барокко до тех пор, пока жив сам язык. Ничто не могло бы быть дальше от изощренного вкуса тех дней, чем совершенно своеобразный, педантично-небрежный стиль Обри, и сам он прекрасно это сознавал. Его язык слишком близок к разговорному английскому, тон – к тону частного письма, словно автор постоянно как бы полуразговаривает сам с собой: этот язык был недостаточно искусственным, недостаточно латинизированным, чтобы можно было принимать его всерьез. Скромность, проявленная здесь Обри, сегодня может показаться почти невероятной – ведь мы видим в нем одного из великих мастеров непринужденной, естественной и поэтичной английской прозы. Он однажды написал так: «Я и правда видел, как Кристофер Лав был обезглавлен на холме Тауэр-Хилл прелестным ясным днем». Весь его гений отразился в совершенно неожиданном слове «прелестный». Очень долго я считал это предложение самым приятным из всех кратких предложений в нашем языке.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.