Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович Страница 6

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Критика

- Автор: Георгий Викторович Адамович

- Страниц: 15

- Добавлено: 2023-02-24 09:01:54

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович краткое содержание

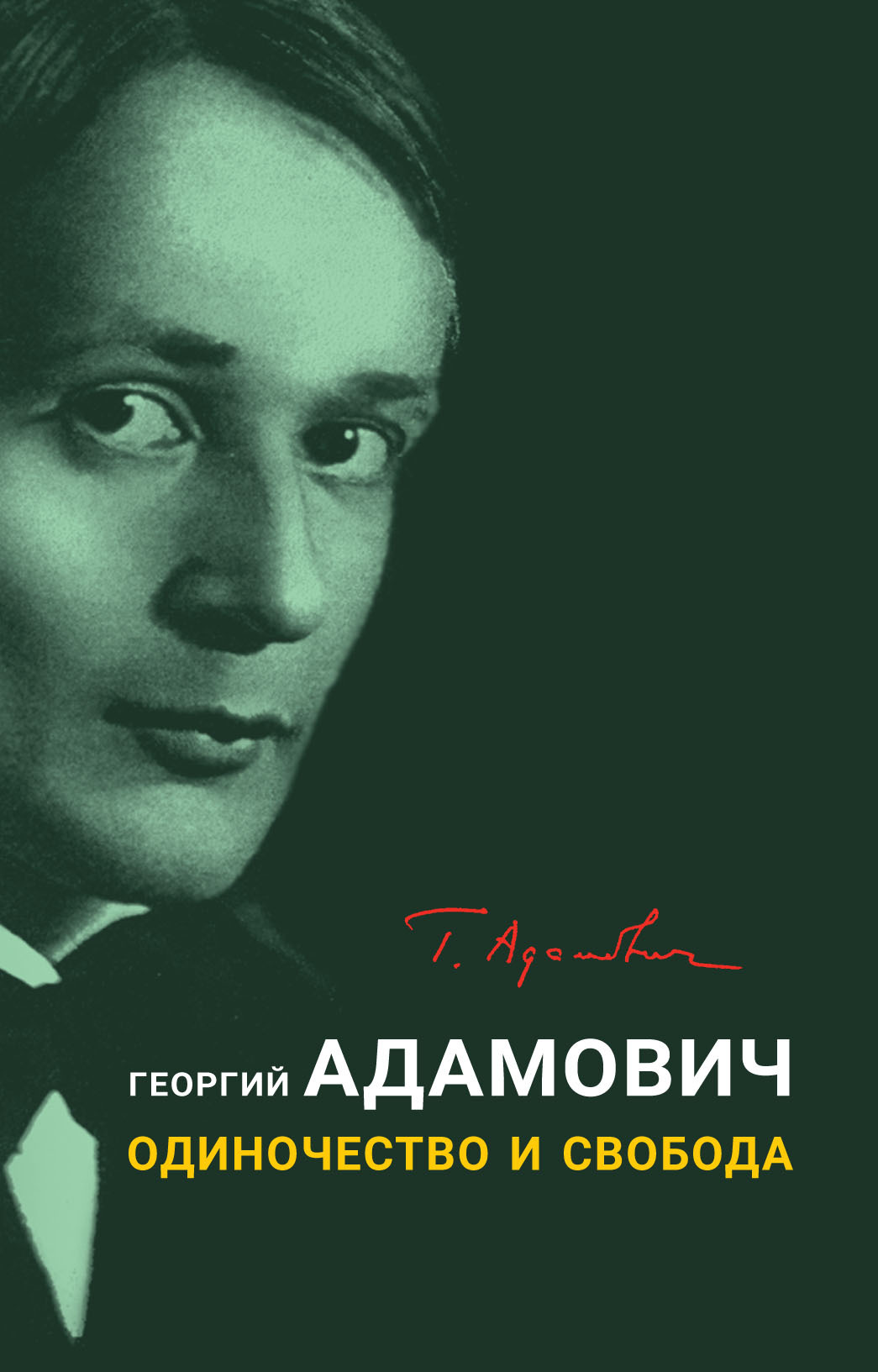

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович» бесплатно полную версию:«Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955) – единственная прижизненная книга критической прозы Г. В. Адамовича (1892—1972). Составленная из заново отредактированных, а частично и вновь написанных статей, публиковавшихся в эмигрантских газетах и журналах (преимущественно в «Последних новостях» и «Современных записках» в 1920—1930-е годы, но также в «Русских новостях» и «Новом русском слове»), она подводила литературные итоги первой волны, вызвала в эмиграции интересную полемику, задав тон и уровень разговора и в большой мере определив послевоенную литературную ситуацию. В приложениях к комментированному изданию – история подготовки книги, воссозданная по переписке Адамовича, а также полный свод его писем к редакторам Издательства имени Чехова, публикуемый впервые.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович читать онлайн бесплатно

Сомнения парализовали волю. Как было обратить речь «туда», прежде чем договориться с самим собой?

____

Особую часть эмигрантской литературы составляет творчество писателей, которых до сих пор иногда называют «молодыми». В сущности, это теперь – лишь условный термин: «молодые» – те, которые лишь в эмиграции стали писать, или по крайней мере печататься. Зинаида Гиппиус, однако, еще до войны пользовалась в разговоре о них иным, придуманным ею и чуть насмешливым словом – «подстарки». «Подстарки» мало хорошего видели в жизни, да и литература принесла им очень немного радостей.

Эмиграция в тяжелом и неоплатном долгу перед ними. Каждому из старших писателей в отдельности было бы несправедливо предъявить за «подстарков» счет, но все вместе они должны бы сознаться, что не оценили и не поддержали их самопожертвованного служения русскому духу и русской культуре. Я умышленно употребляю слова пышные, даже как будто выспренные: дух, служение… Но как иначе охарактеризовать упорное, стоическое, ничем не вознаграждаемое, ничего, кроме безразличия и, в лучшем случае, пренебрежительного поощрения не вызывавшее писание стихов и прозы, в первые десять-пятнадцать лет эмиграции даже без большой надежды увидеть, наконец, свое имя в толстых, «взрослых» журналах, где, однако, всегда находилось место для рассуждений о том, например, какова была роль земства в противодействии аграрной политике Столыпина? Земство и аграрная политика Столыпина – вопросы интересные, по-своему может быть и важные. Вполне возможно и то, что стихи или проза начинающих писателей, которые могли бы Столыпина с земством чуть-чуть потеснить, были не Бог весть как талантливы и замечательны… Дело не в этом. Нельзя было воздвигать стену между «взрослыми, признанными» и «не-взрослыми», признанья ждавшими в возрасте, когда Пушкин давно уже был в гробу, – и говоря это, я вовсе не определенный какой-нибудь журнал или газету имею в виду, а общее молчаливое отталкивание «молодых» в подобие чистилища, откуда доступ к литературной гласности был труден. При доступе в печать стихи и проза их были бы наверно живее, обильнее, увереннее, разнообразнее, чем без него: именно в этом дело, т. е. в образовании некоего безвоздушного пространства, которое далеко не всякий писатель способен выдержать. Об этом в свое время писал Ходасевич, и сказал на эту тему много верного. К сожалению, он не уделил достаточно внимания практической и повседневно житейской стороне вопроса, предпочтя ограничиться лишь «принципиальными высотами» его: удивлен он был как будто только тем, что старшее поколение писателей-эмигрантов отбросило идею преемственности, и что, по-видимому, было этому поколению безразлично, найдутся ли у него наследники и продолжатели. Постановка вопроса эта не совсем откровенная, кое-что затушевывающая в истинном положении вещей, – будто все мы, и старшие, и младшие, ничем другим не озабочены, как только высшими соображениями, идеальными принципами и благородными помыслами. На деле, увы, это не всегда так. «Пока не требует поэта…» Даже и очень большой писатель самолюбиво радуется успеху именно как личной удаче, раздражается от осуждения, обижается и спорит, если у него находят промахи – кто же этого не видел и не знает?[1] Большому писателю не приходится, может быть, по самому положению его, страдать от редакторских колебаний и отказов, но это ведь не значит, что по природе он олимпийски безразличен к таким неожиданностям.

Едва ли правильно обходить молчанием именно эту сторону в литературной участи нашей эксмолодежи, будто это и не имеет значения! Нет, имеет значение, и это-то и оставило много горечи в ее душах, а отчасти и определило тон ее писаний. Большинство молодых писателей-эмигрантов жило до 1940 года, как известно, в Париже, и теперь нередко приходится читать о парижской «ноте» русской литературы, как об особом явлении. Выражение это, по-видимому, утвердилось в нашем критическом обиходе. Как бы ни были интересны или глубокомысленны догадки о том, откуда и почему в отвлеченном, общественно-историческом плане эта «нота» возникла, не будет ее искажением признать, что чувство насильственно-навязанного литературного одиночества сыграло в ее образовании известную роль. Парижская «нота» – будто бутылка в море: «когда-нибудь, кто-нибудь прочтет, узнает, поймет. В настоящем надеяться не на кого и не на что».

Упреки старшим писателям в полной беззаботности насчет преемственности несправедливы прежде всего потому, что эти писатели не предвидели, насколько эмиграция затянется. В тот период, о котором идет речь, мало кто вообще предвидел это. Преемственность мысленно переносилась в Россию, где возникла бы она сама собой, без заботы о ней. Казалось, Бунин или Шмелев пишут сейчас в комнате парижского отельчика, но дайте время, следующие их книги выйдут в Москве! Преемственность никого не тревожила. Лишь позднее начали вкрадываться сомнения относительно срока пребывания на чужой земле, и вопрос о «смене» перестал мало-помалу быть вопросом чисто теоретическим. Но вольно или невольно, зло уже было сделано.

У меня нет ни основания, ни повода говорить на этих страницах сколько-нибудь обстоятельно о наших «молодых» и о том, что они с собой принесли. В этой вступительной статье я занят общими настроениями, отраженными в эмигрантской литературе, и лишь в этой плоскости коснулся их. Но боюсь, что – по крайней мере с их точки зрения, – в этих обобщениях сказывается все то же, им хорошо знакомое отсутствие внимания, и что они, пожалуй, возразят: почему о всех вместе, с птичьего полета, будто у каждого в отдельности нет индивидуальных достоинств, пусть даже индивидуальных слабостей, т. е. все-таки отличий? почему безымянно? почему «взгляд в нечто», о чем-то туманном и ускользающем, а не, например, о книге Варшавского или о романах Яновского, о стихах Червинской или Довида Кнута, или о таком-то, о таком-то,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.