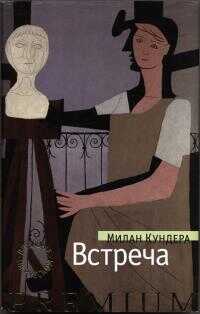

Встреча - Милан Кундера Страница 18

- Категория: Документальные книги / Критика

- Автор: Милан Кундера

- Страниц: 33

- Добавлено: 2024-10-09 20:09:54

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Встреча - Милан Кундера краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Встреча - Милан Кундера» бесплатно полную версию:Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы.

Впервые на русском языке новое литературно-философское произведение Милана Кундеры. Один из крупнейших прозаиков современности вновь погружается во вселенную Романа. Автор размышляет о глубинных закономерностях этого сложнейшего жанра, о его скрещениях с историей, с живописью и с музыкой.

Встреча - Милан Кундера читать онлайн бесплатно

Однако написать мартиниканский роман на языке, который не может охватить все реалии повседневной жизни, — задача довольно сложная. Отсюда возможны следующие решения: роман по-креольски, роман по-французски, роман по-французски, обогащенный креольскими словами, приведенными внизу страницы, а вот выбор Шамуазо.

По отношению к французскому языку он демонстрирует такую свободу, на которую не может осмелиться ни один писатель во Франции. Это свобода бразильского писателя по отношению к португальскому, латиноамериканского писателя по отношению к испанскому. Да если хотите, это свобода билингва, который не желает признавать абсолютной власти ни за одним своим языком и находит мужество не повиноваться им. Шамуазо не пошел на компромисс между французским и креольским, не стал их смешивать. Его язык — французский, хотя и видоизмененный, он не «креолизирован» (ни один мартиниканец так не говорит), он «шамуазирован»: он придает ему очаровательную беспечность разговорного языка, его ритмику, его мелодию; он вводит в него много креольских выражений: но не ради «натурализма» (чтобы ввести «местный колорит»), а из эстетических соображений (из-за их комичности, прелести или семантической незаменимости); но главное, он подарил своему французскому свободу необычных, непринужденных, «невозможных» выражений, свободу неологизмов (свободу, которой французский язык, слишком нормативный, пользуется гораздо реже, чем прочие языки): он с легкостью превращает прилагательные в существительные (максимальность, слепость), глаголы — в прилагательные (избегательный), прилагательные — в наречия (ожидаемо). («Ожидаемо? Но это слово встречалось еще у Сезера в его „Дневнике возвращения", — уверяет Шамуазо), глаголы — в существительные (задушенность, проваленность, изумленность, исчезатель), существительные — в глаголы и т. д. Однако эти нарушения отнюдь не идут в ущерб лексическому или грамматическому богатству французского языка (там нет недостатка в книжных или архаичных словах, а также в имперфекте сослагательного наклонения).

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВЕКАС первого взгляда «Солибо Великолепный» мог бы показаться экзотическим, локальным романом, в котором внимание сосредоточено на личности народного сказителя. Это ошибка: роман Шамуазо обращается к одному из самых важных событий в истории культуры: к встрече уходящей устной литературы и зарождающейся литературы письменной. В Европе подобная встреча состоялась в «Декамероне» Боккаччо. В ту пору еще существовали рассказчики, развлекающие публику, если бы не это, первое великое произведение европейской прозы не было бы написано. Впоследствии, до конца XVIII века, от Рабле до Лоренса Стерна, эхо голоса рассказчика продолжало звучать в романах, писатель писал, разговаривая с читателем, обращался к нему, поносил его, льстил; в свою очередь, читая, читатель слышал автора романа. Все меняется в начале XIX века, начинается то, что я называю «вторым таймом»[8] истории романа: сказанное автором уступает место написанному.

«Гектор Бранчотти, это сказано для вас», это посвящение стоит в начале романа «Солибо Великолепный». Шамуазо настаивает: именно сказано, а не написано. Он видит себя прямым наследником рассказчиков, он считает себя не писателем, но «тем, кто записывает слово». В каталоге наднациональной истории культуры он видит свое место там, где вслух произнесенное слово передает эстафету письменной литературе. В его романе воображаемый рассказчик по имени Солибо говорит ему об этом: «Я говорил, а ты пишешь, объявляя, что появился из слова». Шамуазо — писатель, который появился из слова.

Но Сезер не Мицкевич, а Шамуазо не Боккаччо. Он писатель, передающий всю изысканность roman modern, и, будучи таковым (будучи внуком Джойса или Броха), он протягивает руку Солибо, представителю устной предыстории литературы. Получается, что «Солибо Великолепный» — это встреча через века. «Ты протягиваешь мне руку через расстояния», — говорит Солибо Шамуазо.

Вот история «Солибо Великолепного»: на площади города Фор-де-Франс под названием Саван Солибо выступает перед немногочисленной публикой (в том числе и Шамуазо), собравшейся там совершенно случайно. Прямо посреди рассказа он умирает. Старый негр Конго знает: он умер от «задушенности» словом. Это объяснение звучит неубедительно для полиции, которая немедленно появляется на месте происшествия и изо всех сил старается отыскать убийцу. Следуют кошмарно жестокие допросы, во время которых перед нами предстает личность покойного рассказчика, и под пытками умирают двое подозреваемых. В конце концов вскрытие отвергает версию убийства: Солибо умер по непонятной причине — возможно, и в самом деле от «задушенности» словом.

На последних страницах книги автор приводит речь Солибо, ту самую, во время которой он умер. Эта воображаемая речь, по-настоящему поэтичная, приобщение к эстетике устной традиции: то, что рассказывает Солибо, — это не история, это слова, фантазии, каламбуры, шутки, импровизации, это автоматическое слово (по аналогии с «автоматическим письмом»). И поскольку это слово, то есть «до-письменный язык», законы правописания здесь не имеют никакой власти: значит, никакой пунктуации, речь Солибо — это поток без точек, без запятых, без абзацев, как поэзия Десноса, как «Рай» Соллерса, как длинный монолог Молли в конце «Улисса». (Еще один пример, доказывающий, что народное искусство и искусство модернизма в определенный момент истории могут протянуть друг другу руку.)

НЕПРАВДОПОДОБНОЕ У РАБЛЕ, КАФКИ, ШАМУАЗОЧто мне больше всего нравится у Шамуазо, так это его воображение, которое мечется между правдоподобным и неправдоподобным, и я задаюсь вопросом: откуда оно, где его истоки?

Сюрреализм? У сюрреалистов воображение находило свое воплощение в поэзии и живописи. А Шамуазо — романист, романист и никто больше.

Кафка? Да, он узаконил неправдоподобное в искусстве романа. Но характер воображения у Шамуазо не имеет ничего общего с кафкианским.

«Господа и дамы, почтенное общество» — так начинает Шамуазо свой первый роман «Хроника семи несчастий». «О друзья», — многократно повторяет он, адресуясь читателям «Солибо Великолепного». Это напоминает Рабле, который начинает «Гаргантюа» обращением: «Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики…»[9] Тот, кто может так обратиться в полный голос к своему читателю, кто наделяет каждую фразу своим умом, своим остроумием, своей личностью, легко может преувеличивать, мистифицировать, переходить от правды к вымыслу, ибо таково было соглашение между романистом и читателем, заключенное еще в «первом тайме» истории романа, когда голос рассказчика еще не полностью потерялся за напечатанными буквами.

С Кафкой мы оказываемся в другой эпохе истории романа; у него неправдоподобное является частью описания, оно абсолютно лишено личностного начала и настолько выразительно, что читатель вовлечен в воображаемый мир, словно это кино: хотя ничто не напоминает наш собственный опыт, благодаря силе описания все представляется заслуживающим доверия; когда мы имеем дело с подобной эстетикой, голос рассказчика, который говорит, шутит, комментирует, акцентирует на себе внимание, мог

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.