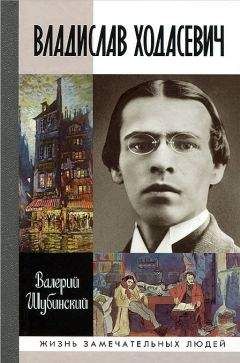

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 92

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

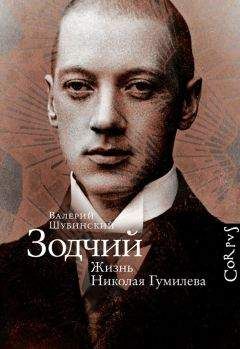

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Ходасевич колебался. Еще скверно чувствуя себя, он вернулся в здравницу, а тем временем — в первых числах октября — послал Анну Ивановну в Петроград на разведку. Видимо, рассказы жены обнадежили его. И все-таки прежде чем окончательно отважиться на расставание с Москвой, в которой прошла вся его жизнь, Ходасевич хочет решить еще один вопрос. 3 октября 1920 года, то есть как раз в то время, когда Анна Ивановна находится в Петрограде, он пишет письмо пушкинисту Павлу Щеголеву:

«Обстоятельства разных порядков — житейские и психологические — гонят меня из Москвы. Горький сулит мне в Петербурге всякие блага земные. Это хорошо, но благ небесных он мне не даст, а без них трудно. Тут-то и хочется мне попросить совета у Вас. Скажите моей жене, а еще лучше — черкните пару слов вот о чем: как Вы думаете, сыщется ли мне в Петербурге работа порядка историко-литературного, самого кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтаю заняться, и это единственное, что меня сейчас может „среди мирских печалей успокоить“. Если бы оказалась возможность работать в непосредственной близости к Вам — это было бы мне всего приятнее. Кое-какой навык у меня есть, самая близкая мне область — поэзия Пушкинского века. Вы меня глубоко обяжете, если уделите несколько минут внимания моему вопросу»[412].

К началу революции Ходасевич лишь пробовал свои силы в истории литературы. В 1918 году он готовил для Издательства З. М. Мировича томик Дельвига. В планах этого «мифического, с эстетским уклоном» издательства, у хозяина которого, по свидетельству писателя Владимира Лидина[413] (сам он был ближайшим сотрудником Мировича), «было все, кроме денег, бумаги и издательского опыта», значились также Дмитрий Веневитинов под редакцией Вячеслава Иванова и рано умершая писательница 1830–1840-х годов Елена Ган, между прочим, мать Елены Блаватской, — ее книгу должен был подготовить Гершензон, который прежде занимался ее творчеством. Ни одно из этих изданий не состоялось. Тем не менее Ходасевич успел серьезно включиться в работу. Осенью 1918 года в Петрограде он, при содействии Бориса Модзалевского, искал в Публичной библиотеке и Пушкинском Доме дельвиговские рукописи и одновременно помогал Гершензону в изучении наследия Герцена и Огарева; эти труды вдохновили его на стихотворение о Герцене, Огареве и близких им женщинах («Четыре звездочки взошли на небосклон…»; читано на герценовском вечере 21 января 1920 года). Он сдержанно-корректно отрецензировал брюсовскую реконструкцию «Египетских ночей» и подготовленное Брюсовым же собрание сочинений Пушкина, не без язвительности отметив стремление бывшего редактора «Весов», а ныне начальника ЛИТО «политически и религиозно „выгородить“»[414] великого поэта, представив его революционером и атеистом (этой темы Ходасевич еще будет касаться в статьях 1930-х годов, когда такого рода деформации станут в советском литературоведении обычным делом).

Нельзя сказать, что эти труды до сих пор занимали в жизни Ходасевича такое уж большое место. Но мечта о серьезной историко-литературной работе, в которой можно было бы на время укрываться от творчески питательной, но трудной и утомительной современности, жила в его сердце. Переезд в Петербург (назовем, наконец, город так, как звал его сам поэт) давал надежду на осуществление и этой мечты.

Все складывалось, казалось, самым благоприятным образом. Но в последние недели перед отъездом вдруг начались сложности. Во-первых, Ходасевичей обокрали, вынесли всю одежду. Во-вторых, какие-то непонятные препятствия возникли в ходе простой процедуры: перевода академического пайка из Москвы в Петроград. Историк Михаил Покровский, заместитель Луначарского, вдруг пожелал отдать паек уезжающего поэта кому-то из московских ученых. Брюсов, как начальник литературного подотдела Наркомпроса, как будто был на стороне Ходасевича, но уверял, что для решения вопроса нужны месяцы. Позднее выяснилось, что именно Брюсов-то и ставил палки в колеса, осведомляя начальство о неблагонадежности Ходасевича. Прошли и в самом деле месяцы, прежде чем академический паек стали переводить Владиславу Фелициановичу по новому месту жительства и службы.

Так или иначе, 17 ноября 1920 года Ходасевичи, имея на руках командировочное удостоверение «Всемирной литературы», сели в международный вагон и отправились на северо-запад.

Так закончился московский период жизни поэта, продолжавшийся 34 года.

Глава седьмая ВЕСТНИЦА В ЦВЕТАХ

1Сперва Ходасевичи поселились на Садовой (дом 13, квартира 5), в доме антиквара Савостина, служившего вместе с Валентиной Ходасевич и ее мужем Андреем Дидерихсом в Оценочно-антикварной комиссии по учету национальных ценностей. В первом письме Борису Диатроптову из Петрограда (от 23 ноября 1920 года) Ходасевич, надевая привычную шутливую «хлестаковекую» маску, расписывает свое «ужасть какое роскошное» новое житье:

«Весь город взволнован нашим прибытием. По улицам — курьеры, курьеры, курьеры. Погода чудная. У нас не квартира, а дворец: 119 комнат, дров — 768 сажен. Петрокоммуна прислала мне золотой венок. На обороте — тип здешних женщин. У меня 24 любовницы из высшего здешнего общества. Едим исключительно бананы и запиваем хересом. Нюра жалуется, что бриллиантовая диадема, которую она носит, ей тяжела. Пустяки, привыкнет»[415].

На самом-то деле все было непросто: в «серьезном» письме Георгию Чулкову, написанном месяц спустя, Ходасевич упоминает и новое обострение болезни («половину дней, не меньше, просто просидел дома, обмотанный бинтами и компрессами»), и обилие «неотложных, за глотку хватающих» дел.

Видимо, уже в январе Ходасевичи вселились в две комнаты знаменитого Дома искусств (ДИСКа) на Мойке.

Здание на углу Невского проспекта и набережной Мойки было построено в 1768–1771 годах Жаном Батистом Валлен-Деламотом для петербургского генерал-полицмейстера Николая Чичерина, на месте временного деревянного дворца, в котором императрица Елизавета Петровна жила во время строительства Дворца Зимнего. Позднее дом неоднократно менял владельцев. В последние екатерининские годы и при Павле I хозяином здесь был «брильянтовый князь» Александр Куракин, позже, в 1800–1806 годах — Абрам Израилевич Перетц, откупщик и финансовый консультант Михаила Сперанского, один из тех «польских жидов», с которыми так люто воевал в начале Александровской эпохи министр юстиции Гаврила Романович Державин. Комнаты у Перетца снимал Петр Пален, убийца Павла. Еще позже, когда домом владел купец Косиковский, здесь квартировал писатель Николай Иванович Греч, один из известных пушкинских недругов, а сам Пушкин частенько обедал в расположенной здесь же ресторации «Talon». И наконец, в 1858 году дом приобрели известные торговцы вином и провизией братья Григорий и Степан Елисеевы. При них здесь располагались Благородное собрание, знаменитый в 1860-е годы Шахматный клуб. Последний домовладелец, Степан Петрович Елисеев, был знатоком и коллекционером современного искусства, в особенности Родена. Его статуи, ныне находящиеся в Эрмитаже, украшали дом Елисеева и в те дни, когда здание было большевиками национализировано и передано в собственность деятелей искусств. Сохранялась почти в неприкосновенности и обстановка: ковры, китайские вазы, псевдоготическая мебель, позолоченный чугун, купидончики на стенах, вся эта «убийственная рыночная роскошь», о которой с улыбкой легкой ностальгии вспоминали годы спустя былые обитатели ДИСКа. Сейчас стены дома снаружи выкрашены, как многие дома на Невском, в нежно-розовый цвет; но в начале XX столетия он был таким же свекольно-красным, какими были тогда и Зимний дворец, и здание Главного штаба.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.