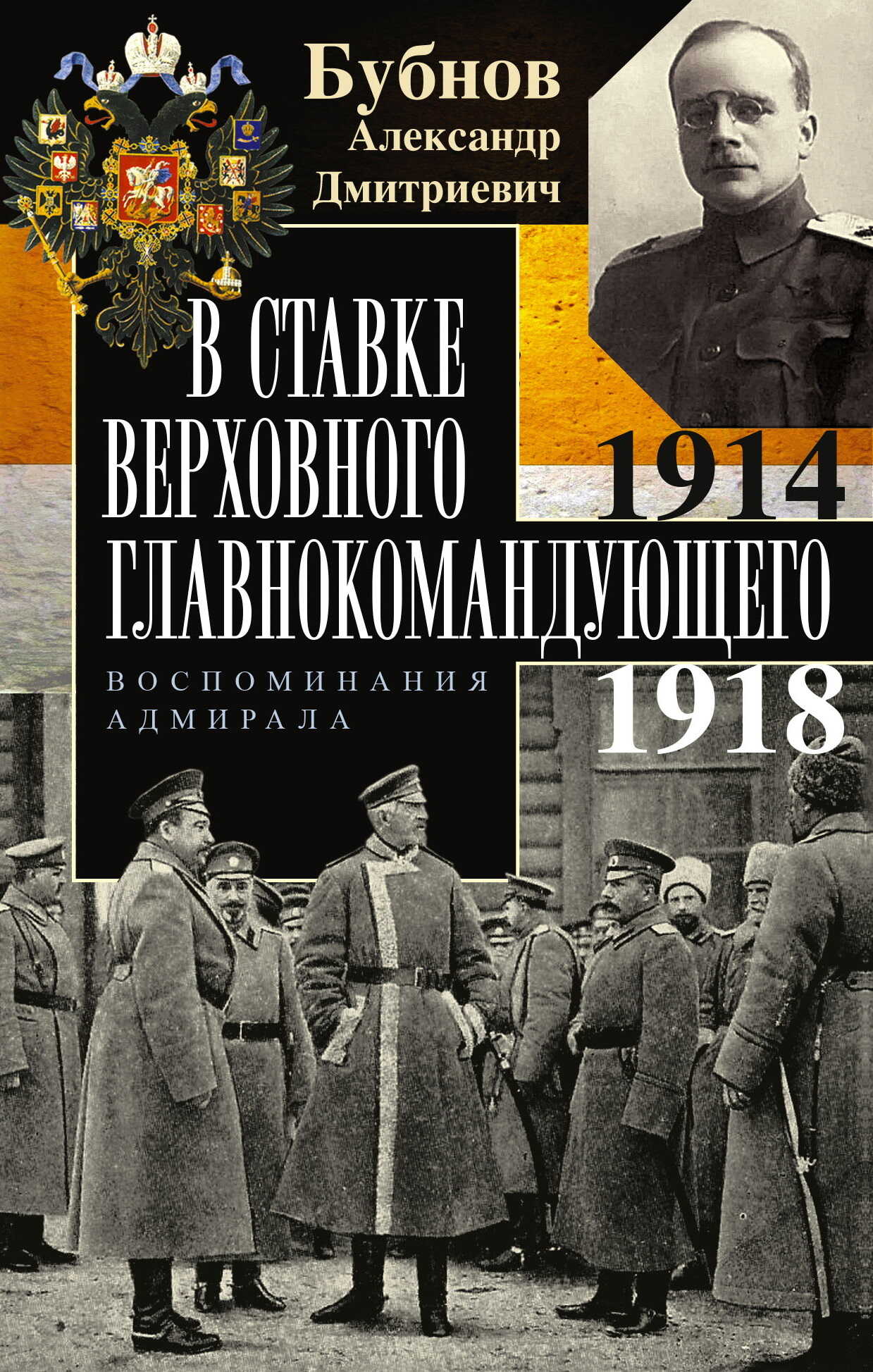

В Ставке Верховного главнокомандующего. Воспоминания адмирала. 1914–1918 - Александр Дмитриевич Бубнов Страница 9

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Дмитриевич Бубнов

- Страниц: 10

- Добавлено: 2024-07-03 09:13:17

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

В Ставке Верховного главнокомандующего. Воспоминания адмирала. 1914–1918 - Александр Дмитриевич Бубнов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «В Ставке Верховного главнокомандующего. Воспоминания адмирала. 1914–1918 - Александр Дмитриевич Бубнов» бесплатно полную версию:Контр-адмирал Александр Дмитриевич Бубнов посвятил книгу своих воспоминаний событиям Первой мировой войны. С начала воины он находился в Ставке Верховного главнокомандующего и служил там до Октябрьских событий 1917 года. В июле 1916 года Бубнов получил чин капитана 1-го ранга «за отличие по службе». Контр-адмиралом он стал через год, в июле 1917 года, уже при Временном правительстве. Свою службу в Ставке адмирал делит на три периода – при великом князе Николае Николаевиче, возглавлявшем русскую армию до августа 1915 года, при императоре Николае II, принявшем обязанности Верховного главнокомандующего на себя, и при власти Временного правительства, после февраля 1917 года сменившего за несколько месяцев ряд главнокомандующих. А.Д. Бубнов анализирует ход военных действии в этот период и делает ряд интересных, хоть и не бесспорных выводов. Как человек, лично причастный ко многим событиям, он хорошо знает факты, остававшиеся неизвестными людям со стороны. Например, эпопея с подготовкой Босфорской операции, увы, несостоявшейся, знакома ему в мелких деталях, так как он сам занимался разработкой этих планов в Ставке. В 1918 году ему удалось добраться до Одессы и примкнуть к Белому движению. Адмирал Колчак, хорошо знавший Бубнова, включил его в состав делегации, которая должна была представлять интересы России на Версальской мирной конференции после завершения Первой мировой войны. Но русская белая делегация на конференцию допущена не была – для союзников Россия стала отыгранной картой. Вернувшись в Россию, А.Д. Бубнов был в 1919 году назначен на должность начальника штаба командующего Черноморским флотом адмирала А.В. Ненюкова. А в 1920 году отправился вместе с семьей в эмиграцию, чтобы уже никогда не вернуться на русские берега…

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В Ставке Верховного главнокомандующего. Воспоминания адмирала. 1914–1918 - Александр Дмитриевич Бубнов читать онлайн бесплатно

В трудном деле верховного руководства военными действиями наших вооруженных сил тяжелым бременем лежали и ограничивали его свободу: 1) несоответствие своему назначению части командного состава; 2) недоверие к великому князю со стороны престола и некоторых правительственных кругов; 3) обещание, данное нами Франции, предпринять возможно скорее энергичное наступление против Германии; 4) обнаружившийся с самого начала войны недостаток снабжения армии боевыми припасами.

Несмотря на чинимые препятствия, великому князю все же удалось за время своего пребывания на посту Верховного главнокомандующего сменить не отвечающих своему назначению военных начальников и назначить на их места генералов, выказавших свои способности в начале войны, так что в момент ухода великого князя со своего поста высшее командование армии значительно больше отвечало своему назначению, чем то, которое он застал во главе армии, принимая пост.

Но изменить к себе отношение престола и известных правящих кругов ему, несмотря на все предпринятые с этой целью меры – о чем подробно уже было сказано выше, – не удалось, и в конце концов ухудшавшиеся не по его вине отношения привели к его смещению.

Не мог, конечно, великий князь освободиться и от данного Россией обещания своей союзнице Франции; также бессилен был он изменить критическое положение снабжения боевыми припасами, ибо таковое явилось следствием преступной непредусмотрительности правительства, и в частности военного министра генерала Сухомлинова, в деле подготовки армии к войне.

Вопросу снабжения боевыми припасами будет посвящена отдельная глава, здесь же речь пойдет об обязательствах, взятых на себя Россией по отношению к своей союзнице.

* * *

Как известно, в результате переговоров русского и французского Генеральных штабов, имевших место после заключения Франко-русского союза, Россия обязалась выделить с самого начала войны значительные силы для энергичных действий против Германии в целях облегчения положения на Французском фронте.

Это обязательство шло, конечно, в ущерб выполнению первоначальной главной задачи русской стратегии, состоявшей в уничтожении австрийских армий, сосредоточившихся в Галиции в целях вторжения в Россию. Наши силы разбрасывались по двум расходящимся операционным направлениям, что противоречило основным требованиям стратегии о сосредоточении максимума сил на главном направлении и выделении лишь минимума сил на другие.

Наш Генеральный штаб, давший на это согласие, подвергся жестокой критике не только со стороны талантливого военного теоретика генерала Н.Н. Головина, но и со стороны некоторых авторитетных французских военных деятелей. При этом генерал Головин считал, что сосредоточением максимальных сил против Австрии и выделением лишь незначительного заслона против Германии удалось бы быстро достичь полного разгрома австрийской армии, и тем самым облегчить положение на Французском фронте, ибо Германия должна была бы оказать помощь гибнущему союзнику и срочно снять известное число сил с Французского фронта для переброски их на Восток.

В действительности же, выделив значительные силы против Германии и предприняв наступление по двум операционным направлениям, мы, хотя и оказали французам решительную помощь ценой гибели самсоновской армии, сами лишились возможности нанести окончательное поражение Австрии, вследствие чего война затянулась и привела Россию к гибели.

Эти рассуждения нельзя не признать с точки зрения «отвлеченной стратегии» правильными.

Однако в этом трудном вопросе реальные события могли развиваться и по-другому. Достичь желанной цели, то есть одержать победу над Тройственным союзом, коалиции Антанты удалось бы лишь в том случае, если бы немцы, не добившись успеха на Французском фронте, перебросили с него значительные силы на Восток для оказания помощи своей союзнице Австрии в критический для нее момент.

Но полной уверенности в этом у Генеральных штабов Антанты быть не могло, ибо весьма возможно было предположить, что, несмотря на критическое положение своей союзницы, немцы не перебросят на Восток сколько-нибудь значительных сил до тех пор, пока не разгромят Францию и не принудят ее к капитуляции.

В этом случае Россия, ослабленная большими потерями в борьбе с Австрией, оказалась бы после разгрома Франции один на один с Германией, понесшей, правда, тоже потери в борьбе с французами, но относительно менее чувствительные, нежели у русской армии, по причине значительно лучшего снабжения германской армии боевыми припасами и более быстрой и полной мобилизации всех ее сил.

С другой стороны, как показал опыт всех минувших войн, Германия, при выдержке характера, могла бы добиться капитуляции Франции в гораздо более короткий срок, чем Россия по отношению к Австрии, ибо на пути русской армии к австрийским жизненным центрам лежали труднопроходимые Карпаты, тогда как на пути германской армии к жизненным центрам Франции, после разгрома ее армии, препятствий не было никаких.

Сколь же на самом деле оказались для нас труднопроходимы Карпаты и сколь громадны были наши потери в Галиции, особенно принимая во внимание острый недостаток боевых припасов, ясно показал опыт войны. Поэтому риск остаться один на один с германской армией был бы для нас слишком велик и чреват катастрофой.

Значит, не только в интересах Франции, но и в наших собственных интересах было не допустить разгрома ее Германией. Для этого следовало оказать Франции возможно более энергичную поддержку, которая могла быть достигнута в значительно большей мере непосредственным давлением на Германию, нежели разгромом австрийской армии, которым Германия могла бы и пренебречь.

Опыт войны показал, что именно непосредственное давление наше на Германию в Восточной Пруссии спасло Францию от разгрома.

Насколько велика была вероятность, что Германия могла бы пренебречь во имя разгрома Франции критическим положением Австрии, ясно видно из того, что после войны все военные авторитеты, даже в самой Германии, поставили в большую вину германскому Верховному командованию отсутствие выдержки при вторжении русской армии в Восточную Пруссию, выразившееся в переброске двух корпусов на наш фронт, чем Франция и была спасена.

Если сами немцы считали, что возможно было пожертвовать во имя разгрома Франции Восточной Пруссией – этим центром германского милитаризма и политико-экономической ее мощи, – то что же говорить о вероятном влиянии на германскую стратегию потери Австрией Галиции или угрозы вторжения наших войск в Венгрию через Карпаты?

Не подлежит сомнению, что такая постановка вопроса служила предметом обсуждения русского и французского Генеральных штабов перед войной и отразилась на составлении плана войны.

При этом Франция настаивала на возможно более энергичном давлении с нашей стороны на Германию, зная по собственному горькому опыту войны 1870 года выдержку немецкого командования и не предполагая, конечно, что у фактического верховного руководителя всеми будущими операциями Германии Мольтке-младшего[11] окажется в предстоящей войне неизмеримо меньше твердости характера, чем у его знаменитого дяди[12] в 1870 году.

К тому же было еще одно обстоятельство, которое указывало на необходимость усиления давления на Германию

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.