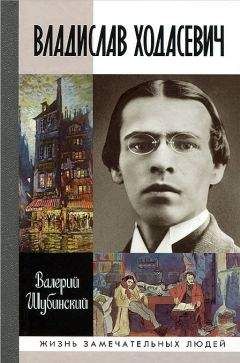

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 88

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Можно, конечно, припомнить ернические замечания о венецианских туристках из писем 1911 года и поговорить о несоответствии правды жизни и правды поэзии… Но «Встреча» — не любовные стихи в обычном смысле слова. Поймав взор незнакомой красавицы, поэт прикоснулся к чему-то более глубокому:

…теперь я знаю,Что крепкого вина в тот день вкусил я —И чувствовал еще в своих устахЕго минутный вкус. А вечный хмельПришел потом.

Что же это за вечный хмель? Дыхание жизни, юности? Вероятно. Но вот другое «венецианское» стихотворение — «Полдень». При виде мальчика «с ведерком и совочком», играющего у его ног, лирический герой вспоминает, как сам он сидел у подножия венецианского каменного льва. Геральдический символ Венеции, города святого Марка, оказывается воплощением того высокого и вечного, в сравнении с которым житейская личность поэта мала и молода, как этот мальчик с ведерком. Но осознание этого контраста не угнетает, а вдохновляет.

Дальше — «Обезьяна» (1919), стихотворение, сюжет которого отнесен к лету 1914 года. Можно, конечно, допустить, что эпизод, на котором оно основано, реален, но нельзя пройти мимо удивительного сюжетного сходства (многими, конечно, замеченного) с одним поэтическим текстом той же эпохи — «С обезьяной» (1907) Ивана Бунина. Специалисты отмечают и аналогичный эпизод в «Conclusive évidence» Владимира Набокова — но сходство с Буниным особенно велико. Балканец-музыкант с обезьяной (хорват у Бунина, серб у Ходасевича); зной; обезьянка, пьющая воду; особенный взгляд животного, на который обращают внимание оба поэта… Ходасевич до поры разделял общесимволистское отношение к поэзии Бунина, в 1913 году написал на него пародию, чтобы 16 лет спустя, в статье «О поэзии Бунина» (1929), отдать должное мастеру, который «пошел по пути наибольшего сопротивления», в одиночку бросив вызов господствующим тенденциям своего поколения, и достиг творческих побед — а «победителей не судят». В сущности, он позволил себе полюбить Бунина, но читал его, конечно, и раньше. Так или иначе, у Бунина взор обезьяны — всего лишь «детский и старческий». У Ходасевича она смотрит «мудро и глубоко»; ее взор, движения, прикосновение несут память «древности». Итак: от стихийно-человеческого («Встреча») к над-человеческому («Полдень») и пра-человеческому («Обезьяна»), Но вестник из древности появляется вдень начала войны, и таким образом перекидывается мостик к двум лучшим стихотворениям цикла — «2-го ноября» и «Дом», в которых речь идет уже о днях революции.

В «Доме», который Ходасевич неоднократно переделывал (последняя редакция относится к 1920 году), тоже есть параллель с другим поэтическим текстом — но уже более поздним. Речь идет о стихотворении Арсения Тарковского «Дом напротив» (1958). У Ходасевича полуразрушенный дом вызывает мысли о его жильцах и их душноватой жизни:

…Где ссорились, мирились, где в чулкеЗамызганные деньги припасалисьПро черный день; где в духоте и мракеСупруги обнимались; где потелиВ жару больные; где рождались людиИ умирали скрытно, — все теперьПрохожему открыто…

Всего этого больше нет — дом еще не полностью исчез, но уже открылась межвременная бездна. У Тарковского, напротив, призраки прежней жизни надолго остаются на месте вчистую снесенного дома. Само описание их (продолжающегося) бытия, однако, удивительно напоминает стихотворение Ходасевича, которого Тарковский не знать, разумеется, не мог:

…Гробы на полотенцах выносили,И друг у друга денег в долг просили,

И спали парами в пуховиках,И первенцев держали на руках,

Пока железная десна машиныНе выгрызла их шелудивой глины,

Пока над ними кран, как буква «Г»,Не повернулся на одной ноге.

Дом в стихотворении Ходасевича был снесен не целенаправленно, как у Тарковского, а стихийно, «растащен на дрова», что обыграно в издевательской рецензии Ивана Аксенова: «В. Ходасевич совершает крупную бестактность, повествуя на страницах органа МС о нарушении им постановления МСР и КД касательно самочинной разборки домов на дрова. Впрочем, ямбы настолько вялы, что пример их автора не может никого захватывать силой изложения, скорее наоборот, а проступку уже вышла давность»[401]. Странно проявленное в данном случае Ходасевичем отсутствие чувства юмора: он принял этот «донос» всерьез и спустя пять лет упомянул о нем в статье «Господин Родов».

Хронологически (по времени действия) между «Обезьяной» и «2-м ноября» находится «Эпизод»: перед нами «одно из утр пятнадцатого года». В рукописном примечании Ходасевич, правда, относит опыт, который лег в основание стихотворения, к другому времени: концу 1917-го. Повремени написания это самое раннее из «лиро-эпических» стихотворений: оно написано 25 января 1918 года, в тот же день, что и «Анюте» — «один из самых напряженных дней моей жизни». Сюжет «Эпизода» — временный выход сознания из человеческого тела; по словам поэта, «с этими стихами приставали ко мне антропософы» — и понятно, почему. Исследователей же больше занимает не подлинная природа пережитого поэтом мистического состояния, а параллели «Эпизода» с другими стихотворениями Ходасевича этого времени.

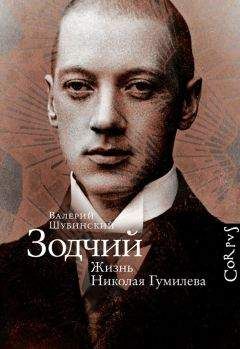

Речь идет о еще одной сквозной теме: дихотомии души и тела. Традиционная трехступенчатая конструкция — тело-душа-дух, которая в это же время (в 1919 году) вдохновила Гумилёва на один из его шедевров («Душа и тело»), Ходасевичу чужда. У него душа сливается либо с телесной, либо — чаще — с духовной субстанцией, отождествляется с ней, вместе образуя «чудесное, божеское начало», иной уровень личности человека. Она временами выходит — и вскоре совсем выйдет — куда-то в неизведанное пространство, явно не похожее на «угрюмый берег» из давнего стихотворения. Про это пространство мы ничего не знаем. Даже монета, оставленная во рту покойника в Уплату Харону, останется, «как солнце малое, как след души моей», здесь, на земле, в этом мире, величественном в своих внезапно открывающихся взору безднах — и все-таки несовершенном, бедном в сравнении с прекрасной неизвестностью инобытия.

Ходасевич считал книгу «Путем зерна» готовой еще весной 1918 года, но обстоятельства не позволили ему тогда выпустить этот сборник. Наконец, в январе 1920-го владелец издательства «Творчество» Соломон Абрамов получил заказ на книгу от Госиздата. Государство действительно выкупило весь восемнадцатитысячный тираж, который покоился мертвым грузом на каком-то складе. В 1921 году, уже в дни нэпа, в Петрограде, в издательстве «Мысль», книга была переиздана разумным для тех времен тиражом в 800 экземпляров — и быстро разошлась. Тогда Абрамов выкупил обратно тысячу экземпляров первого издания и пустил их в продажу. Остальные 17 тысяч так, вероятно, и сгнили, в духе самых злых анекдотов о социалистической экономике.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.