Иосиф Флавий. История про историка - Петр Ефимович Люкимсон Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Петр Ефимович Люкимсон

- Страниц: 20

- Добавлено: 2024-02-25 08:37:21

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Иосиф Флавий. История про историка - Петр Ефимович Люкимсон краткое содержание

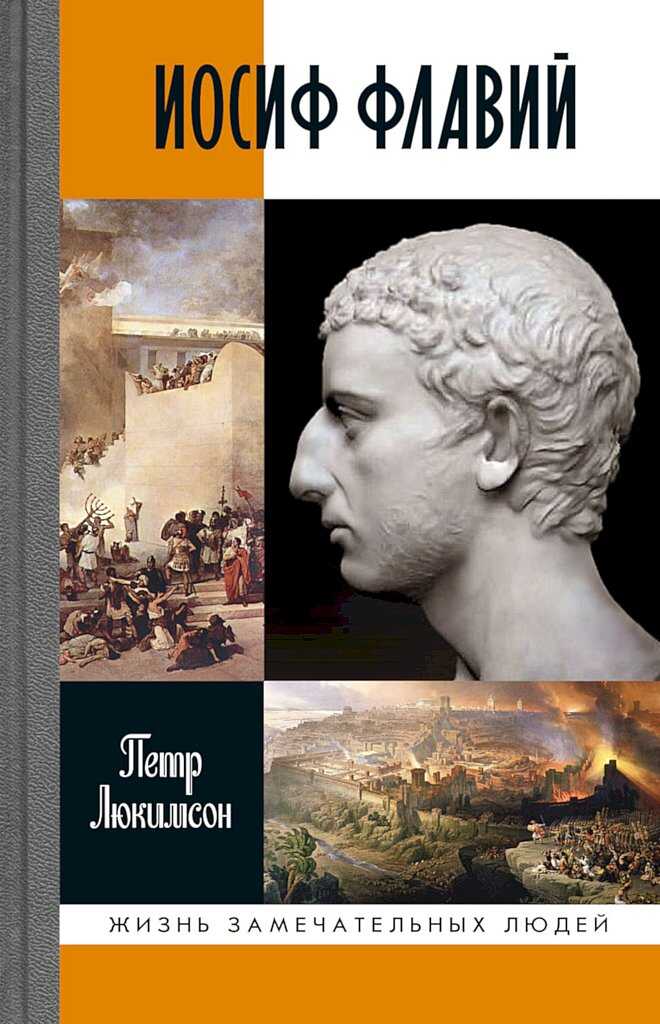

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Иосиф Флавий. История про историка - Петр Ефимович Люкимсон» бесплатно полную версию:Книга рассказывает о знаменитом еврейском историке и политическом деятеле I века нашей эры Иосифе Флавии (Иосифе бен Маттитьягу), очевидце, активном участнике и летописце Иудейской войны — грандиозного восстания евреев против владычества римлян. О главных событиях этой войны, самых трагических в истории еврейского народа, — гибели Иерусалима и разрушении Иерусалимского Храма, — мы во многом знаем именно из его сочинений. Но кем был их автор: предателем своего народа (каким в течение почти двух тысячелетий считало его большинство евреев), подручным римских цезарей, получившим право носить их родовое имя — Флавий, и в угоду им сочинявшим свои исторические труды — или же человеком, преданным вере отцов и пытавшимся до конца жизни отстаивать интересы своего народа? Какое значение для апологетики христианства имеют свидетельства Флавия о личности Иисуса Христа и почему его книги еще в древности были переведены на многие языки (в том числе на древнерусский)? Такие вопросы ставит перед собой автор книги, известный израильский писатель, историк и журналист Петр Люкимсон.

Иосиф Флавий. История про историка - Петр Ефимович Люкимсон читать онлайн бесплатно

Для нас в данном случае важно, что во времена детства Иосифа школы, предназначенные для детей из разных слоев общества, уже, безусловно, существовали. Но Маттитьягу и его жена решили не отдавать туда сыновей, а заниматься их образованием дома. Они, видимо, исходили из того, что в такие школы детей посылали те, кто в силу своего невежества попросту не мог выполнить заповедь, предписывающую отцу обучить сына Торе. После возвращения из Вавилонского плена значительная часть еврейского населения плохо знала иврит, говорила на арамейском языке и предпочитала читать Тору и другие священные книги по «таргумам» — переводам с иврита на арамейский.

Указ рабби Иехошуа бен Гамлы, таким образом, способствовал возвращению еврейского общества к родному языку. Но Маттитьягу явно был достаточно образован, чтобы самостоятельно учить детей ивриту и изучать с ними священные книги в оригинале.

«Я же, воспитываясь вместе с братом Маттафием (он был мне братом и по матери, и по отцу), мнoгo преуспевал в учении, отличаясь, как считали, памятью и разумением. Еще коrда я был ребенком около 14 лет, меня все хвалили за любовь к книжности, так что великие священники и главы народа постоянно приходили, чтобы уточнить у меня что-нибудь из Закона», — сообщает Флавий о своем детстве (ЖО, 8–9).

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что по отношению к Иосифу было выполнено указание мудрецов, согласно которому «с 5 лет надо приобщаться к Писанию; Мишну надо изучать с 10 лет, исполнять заповеди — с 13 лет; изучать Талмуд с 15 лет»[17]. В пять лет он приступил к изучению Пятикнижия, книг пророков, псалмов и «священных свитков» Эсфирь, Руф, «Песни песней» и др.; в десять перешел к изучению законов и высказываний великих мудрецов прошлого, передававшихся изустно из поколения в поколение, а в четырнадцать, то есть на год ранее обычного срока, — к искусству религиозной полемики.

В том, как Иосиф подчеркивает, что он «много преуспевал в учении, отличаясь, как считали, памятью и разумением», можно усмотреть элемент хвастовства. Но, видимо, он и в самом деле был в детстве вундеркиндом, чудо-ребенком, одним из признаков которого как раз считалась хорошая память — с ранних лет еврейского мальчика приучали заучивать наизусть огромные отрывки текста, а то и целиком всю Тору. Высказывания мудрецов заучивались наизусть изначально, и потому именно хорошая память нередко была главным залогом успеха в обучении и одновременно постоянно развивалась в процессе учебы. Уже потом наступал черед развития самостоятельного мышления.

Иосиф и в самом деле был хорошим учеником. Об этом свидетельствуют многие страницы его «Иудейской войны»: споря как со своими соплеменниками, так и с иноверцами, он свободно приводит в качестве аргументов примеры из той или иной священной книги, а порой и цитирует их — правда, допуская иногда неточности. Сам же стиль его речи, свобода обращения с источниками свидетельствуют о том, что он и в самом деле, говоря словами еврейских мудрецов, в детстве и отрочестве в ходе учения был подобен впитывающей в себя все губке[18].

Английский историк Десмонд Сьюард, касаясь процесса обучения Иосифа, пишет: «Понятно, что Маттитьягу и его супруга не жалели ни сил, ни средств для образования Иосифа и его старшего брата, которого также звали Маттитьягу. Иосиф ясно говорит об „обоих родителях“. Это звучит неожиданно, поскольку у женщин в иудаизме не было никакого права принимать участия в образовании детей и никакой религиозной функции»[19].

Сьюард в данном случае излагает традиционный взгляд на роль женщины в иудаизме, которая сводилась исключительно к рождению детей и заботе о родном очаге. Женщина, согласно такому взгляду, обязана была знать правила кашрута, то есть диетарные законы Торы и законы семейной чистоты, но не умела читать и писать, а необходимые ей молитвы заучивала наизусть. Такой же взгляд исповедует и Фейхтвангер, воплощая его в образе Мары — еврейской девушки, ставшей рабыней императора Веспасиана и первой женой Иосифа. Но эта картина вряд ли отражает реальное положение вещей. Уже в Талмуде есть споры между мудрецами о том, должны ли отцы учить дочерей Торе или нет, и их мнения по данному вопросу разделяются. Сам факт такого спора и неоднозначность мнений свидетельствуют о том, что женщины, особенно в богатых еврейских семьях, все-таки учили Пятикнижие и владели грамотой. Так почему бы нам не предположить, что мать Иосифа, имя которой он не сохранил для истории, была из числа таких образованных женщин и участвовала в обучении сына — хотя бы в самые первые годы?!

Но то, что оба родителя занимались его образованием, отнюдь не означает, что они давали ему уроки. У них было достаточно средств, чтобы нанять превосходных частных преподавателей Писания и устной традиции, поскольку — и это тоже нам известно из Талмуда — многие знатоки Закона в ту эпоху бедствовали и вполне могли зарабатывать частными уроками для детей из богатых семей.

Помимо религиозных дисциплин маленький Иосиф наверняка изучал и азы математики, включая не только четыре арифметические действия, но и, возможно, азы геометрии и правила действия с дробями (в Талмуде приводится немало подобных задач из житейской практики). Во всяком случае, какие-то зачатки математического мышления у него точно были и пригодились затем в один из самых драматических моментов его жизни, о котором нам еще предстоит узнать.

Тесса Раджак обращает особое внимание на упоминаемую Иосифом philogrammaton — его любовь к грамматике, для которой он использует греческое слово. В этом ей видится намек на то, что он, вероятно, изучал греческий язык, а возможно и греческую философию. Впрочем, она тут же признаёт, что в тот период его жизни такое было маловероятно.

Это и в самом деле так. Изучение греческой (то есть языческой) философии мудрецами не приветствовалось, хотя сами они порой вели ожесточенные и весьма поучительные философские споры как с римскими, так и с греческими философами. Один из вопросов, занимающих исследователей: изучал ли Иосиф в отрочестве и юности греческий язык и литературу? И снова ответ на него скорее отрицательный, чем положительный.

Подавляющее большинство жителей Иерусалима и Иудеи в целом в I веке н. э. составляли евреи, говорившие между собой на арамейском языке и — реже — на иврите. Греческий в этих местах нужен был только для общения с римлянами и иностранными паломниками, а также за ближними и дальними пределами области — в Галилее или в самой Греции, на Кипре или Крите, куда жителя Иудеи могло забросить по торговым делам. Поэтому на греческом в городе говорили только представители знати, да и то далеко не все.

Причем следует учесть, что в

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.