Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью - Ольга Евгеньевна Суркова Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Ольга Евгеньевна Суркова

- Страниц: 30

- Добавлено: 2022-08-23 09:12:35

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью - Ольга Евгеньевна Суркова краткое содержание

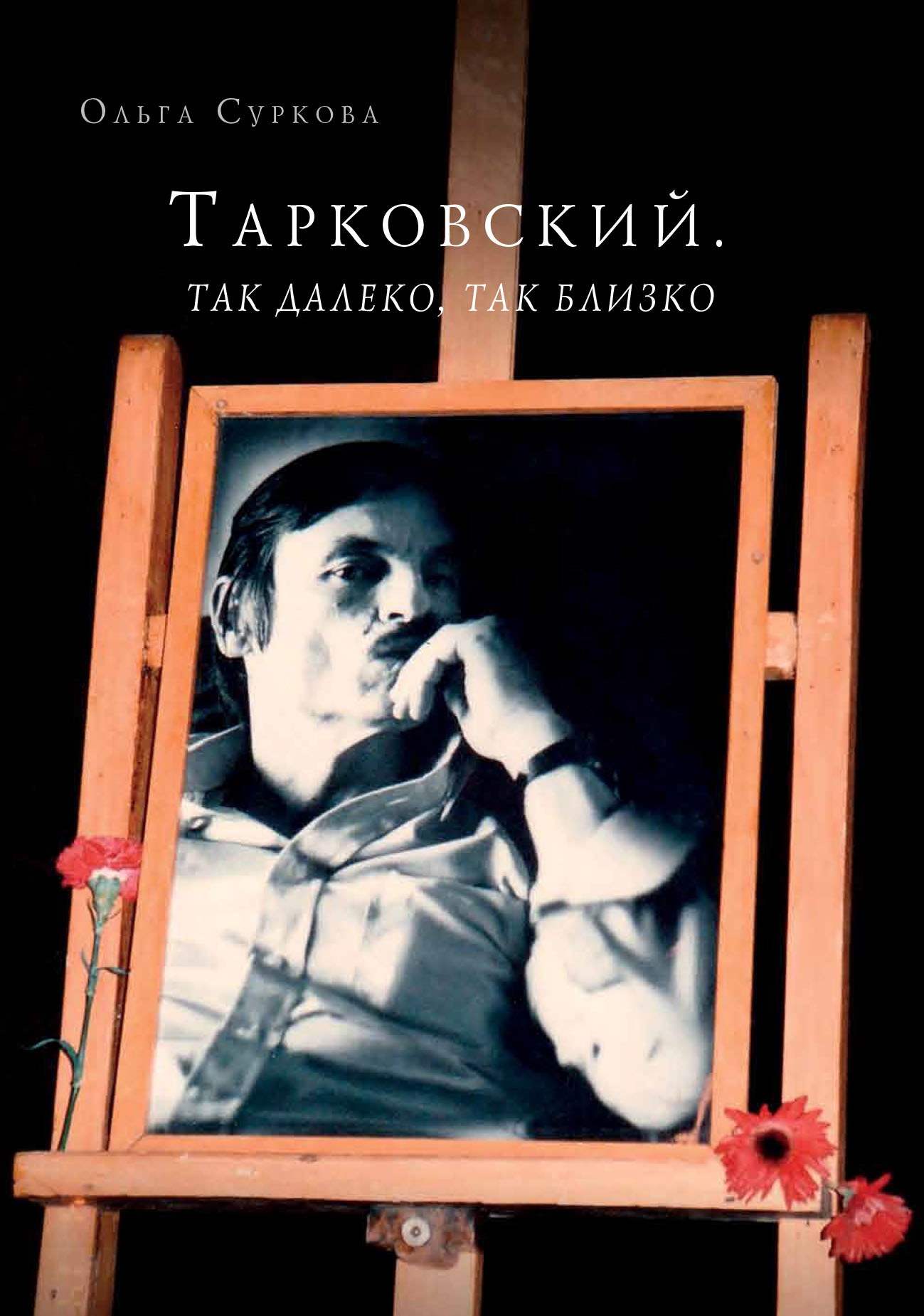

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью - Ольга Евгеньевна Суркова» бесплатно полную версию:Сборник работ киноведа и кандидата искусствоведения Ольги Сурковой, которая оказалась многолетним интервьюером Андрея Тарковского со студенческих лет, имеет неоспоримую и уникальную ценность документального первоисточника. С 1965 по 1984 год Суркова постоянно освещала творчество режиссера, сотрудничая с ним в тесном контакте, фиксируя его размышления, касающиеся проблем кинематографической специфики, места кинематографа среди других искусств, роли и предназначения художника. Многочисленные интервью, сделанные автором в разное время и в разных обстоятельствах, создают ощущение близкого общения с Мастером. А записки со съемочной площадки дают впечатление соприсутствия в рабочие моменты создания его картин. Сурковой удалось также продолжить свои наблюдения за судьбой режиссера уже за границей. Обобщая виденное и слышанное, автор сборника не только комментирует высказывания Тарковского, но еще исследует в своих работах особенности его творчества, по-своему объясняя значительность и драматизм его судьбы. Неожиданно расцвечивается новыми красками сложное мировоззрение режиссера в сопоставлении с Ингмаром Бергманом, к которому не раз обращался Тарковский в своих размышлениях о кино. О. Сурковой удалось также увидеть театральные работы Тарковского в Москве и Лондоне, описав его постановку «Бориса Годунова» в Ковент-Гардене и «Гамлета» в Лейкоме, беседы о котором собраны Сурковой в форму трехактной пьесы. Ей также удалось записать ценную для истории кино неформальную беседу в Риме двух выдающихся российских кинорежиссеров: А. Тарковского и Г. Панфилова, а также записать пресс-конференцию в Милане, на которой Тарковский объяснял свое намерение продолжить работать на Западе.

На переплете: Всего пять лет спустя после отъезда Тарковского в Италию, при входе в Белый зал Дома кино просто шокировала его фотография, выставленная на сцене, с которой он смотрел чуть насмешливо на участников Первых интернациональных чтений, приуроченных к годовщине его кончины… Это потрясало… Он смотрел на нас уже с фотографии…

Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью - Ольга Евгеньевна Суркова читать онлайн бесплатно

Смиренный монах-иконописец Андрей Рублев… «Смиренный»… Значит, смирился с чем-то, усмирил нечто в себе… Да, действительно, много приходится смирять в себе молчаливому иноку, хлебнувшему не один обжигающий душу глоток из самой пучины страстей человеческих. Страдания, горести и несправедливости людские вместятся в его сердце, истерзают его и… гармонизируются в нем же, чтобы вернуться в мир творчески осмысленными и возвышенно-чистыми образами.

Так в чем же видится актеру вслед за режиссером назначение художника в этом мире? Художнику – по Тарковскому – не только даровано, но вменено в обязанность слышать и различать чужую боль, не смея отвести взгляда от несовершенства мира или устраниться от общей ответственности.

Не капание в собственной душе, не демонстрация собственных душевных страданий, но вечный поиск нравственного идеала, который определит высоту и смысл человеческого существования, всех человеческих помыслов. В этом контексте имело бы смысл говорить о некоторой «старомодности» Тарковского, которая оказалась такой востребованной в современном мире. И для Солоницына вслед за Тарковским Рублёв – это прежде всего необычайно чуткий «сейсмограф», с естественной точностью фиксирующий малейшие внешние враждебные толчки. Его Рублева нужно поэтому не столько слушать, сколько в него вглядываться – артист создает на экране удивительную по богатству, тонкости и разнообразию оттенков картину внутренних состояний своего персонажа, всегда, тем не менее, подчиненных главной владеющей им идее подвижнического служения, которому он посвятил свою жизнь.

Каким обезоруживающе доверчивым и юношески трепетным взглядом смотрит на нас Андрей Рублёв Солоницына в самом начале картины. С какой тревогой прочитываются в нем позднее затаенные жесткость и отчаянная решимость к сопротивлению несправедливому миру, как бы скрываемые от других тяжело нависшей на лоб крепой. А каким спокойным и выстраданным знанием, какой горькой и мудрой зрелостью одаривает нас Рублёв Солоницына к финалу картины. При этом изменчивые состояния его героя возникают так ненавязчиво-органично и, я бы сказала, деликатно.

И все это скромно-неброское существование на экране находится в полном соответствии с замыслом режиссера, который по-особому изобретательно сопрягает облик иконописца с особой атмосферой его родной земли. Наверное, в неяркости и затаенности Солоницына, в задумчивой сосредоточенности его чуть стыдливо прячущихся глаз режиссер уловил что-то родственное бесконечно дорогим ему, голубым, белесым, сероватым российским просторам. Все разнообразие эмоциональных переходов актер «проигрывал» в фильме в той особой тональности, камертоном которой как бы служил тревожащий, ворошащий душу покой пейзажей – с плавными реками, просторными полями, необозримыми равнинами, с тихими лесными ручейками и распутицей дорог, с сырым или скрипучим снегом, летним туманом. А за акварельной зыбкостью облика Рублева заинтересованному и внимательному взгляду раскрывались бездны терзающих его страстей и сомнений…

Страдания эти были тем более тяжелы, что, непрестанно обуздываемые, они редко являются внешнему миру. И хотя Тарковский позволяет своему Рублеву убить врага-насильника, спасая юродивую, Солоницын в соответствии с замыслом режиссера отыгрывает его молчаливое отречение от греховного мира, то тихое страдание, в котором пробиваются ростки той новой энергии, которая позволит ему потом написать его нерукотворные образы.

Рублёв редко бывает таким открытым и ясным, как тогда, когда играет с маленькой книжной, резвой хохотушкой, плескающей в него молоком. Непосредственные эмоциональные реакции он прячет глубоко от постороннего глаза – «молчи, скрывайся и таи и мысли, и мечты свои»… Хотя все та же особая органика Солоницына позволяет зрителю почувствовать малейшие душевные движения его Андрея Рублева.

В длинных сценах не только одинокой, но и сиротской монастырской жизни, которую ведет Рублёв Солоницына, наказавший себя обетом молчания за совершенный грех, так интересно наблюдать, улавливая в нем мгновения тайно возникающих связей с окружающей жизнью. Почти физически ощущаешь, как трудно Рублеву оставаться вечно равнодушным к миру в благостном самосозерцании себя с Богом. Как не вспомнить его согбенную, почти до судороги напряженную фигуру, когда татары увозят Дурочку, его глаза, светлеющие от невыразимой внутренней боли, его сжатый, «запертый» рот?

Солоницын умеет естественно и наглядно передать суть характера в его противоборствующих началах. Если отказ от мира, то через болезненно острую связанность с ним. Если тяга к тому земному, плотскому, которое Рублёв почувствовал в сутолоке ворожащих язычников, то через смятение, испуг, неуверенность. А если несдерживаемые слезы и нескрываемая дрожь руки в прощании с Даниилом Черным, то следом тут же – минуты недолгой тишины и умиротворенности…

И еще из неопубликованного

Голос Михаила Кононова

(Фрагмент творческого портрета)

Все, сыгранное Михаилом Кононовым, складывается в особый, очень национально-специфический русский образ, близкий, порою, нашему сказочному Иванушке-дурачку. Но фольклорная маска, конечно, по-разному модифицируется в работах актера. Тип внешности Кононова притягивает тех режиссеров, которым нужен внешне простоватый русский паренек, который, ах, как непрост!

С чувством радостного узнавания мы легко могли бы принять белобрысого, простодушного и лукавого паренька, например, облаченным в русский кафтан. Но мы также безошибочно распознаем его в беззащитно-трогательном и отчего-то очень выносливом начальнике Чукотки или Алеше из фильма «В огне брода нет» в их затрепанных, выцветших гимнастерках, в шлемах с пятиконечной звездой… И, конечно, прежде всего вспоминается в этом контексте Фома-сын крестьянский, талантливый ученик Андрея Рублева, каким увидел его Тарковский в естественной для него среде обитания. Не воин и не богатырь, а бедный деревенский паренек.

В фильме Тарковского задача актера осложнялась особенностями предложенной ему драматургии, разбирать которую здесь не будем, но которая не предполагала анализировать характер или разбираться в его противоречиях, но предлагала зрителям тихо и внимательно вглядываться в лица и движения персонажей, чтобы уловить потаенные движения их души, определяющие динамику каждого образа. Традиционные драматургические рецепты были отброшены за ненадобностью создателями «Андрея Рублева».

Фома – это характер скрытный, характер в себе. Мы только ощущаем какие-то неясные внутренние толчки, до

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.