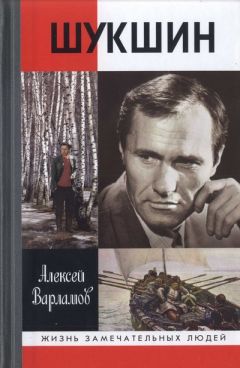

Алексей Варламов - Шукшин Страница 77

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Алексей Варламов

- Год выпуска: 2015

- ISBN: 978-5-235-03827-1

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 145

- Добавлено: 2018-12-10 14:56:49

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Алексей Варламов - Шукшин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Алексей Варламов - Шукшин» бесплатно полную версию:Судьба Василия Макаровича Шукшина (1929–1974) вобрала в себя все валеты и провалы русского XX века. Сын расстрелянного по ложному обвинению алтайского крестьянина, он сумел благодаря огромному природному дару и необычайной воле пробиться на самый верх советской общественной жизни, не утратив корневого национального чувства. Крестьянин, рабочий, интеллигент, актер, режиссер, писатель, русский воин, Шукшин обворожил Россию, сделался ее взыскующим заступником, жестким ходатаем перед властью, оставаясь при этом невероятно скрытным, «зашифрованным» человеком. Как Шукшин стал Шукшиным? Какое ему выпало детство и как прошла его загадочная юность? Каким образом складывались его отношения с властью, Церковью, литературным и кинематографическим окружением? Как влияла на его творчество личная жизнь? Какими ему виделись прошлое, настоящее и будущее России? Наконец, что удалось и что не удалось сделать Шукшину? Алексей Варламов, известный прозаик, историк литературы, опираясь на письма, рабочие записи, архивные документы, мемуарные свидетельства, предпринял попытку «расшифровать» своего героя, и у читателя появилась возможность заново познакомиться с Василием Шукшиным.

знак информационной продукции 16+

Алексей Варламов - Шукшин читать онлайн бесплатно

Но если антигосударственная, антимонархическая позиция Шукшина более или менее понятна, очевидна и ни для кого не является секретом (еще в 1961 году он писал брату Ивану: «Много думаю о нашем деле и прихожу к выводу: никому, кроме искусства, до человека нет дела. Государству нужны солдаты, рабочие, служащие… и т. д. И, чтоб был порядок. И все. А ведь люди должны быть добрыми. Кто же научит их этому, кроме искусства. Кто расскажет, что простой добрый человек гораздо интереснее и лучше, чем какой-нибудь дубина-генерал или высокостоящий чиновник»), то враждебность по отношению к исторической Русской Церкви обсуждается, а главное — осмысляется гораздо меньше. В советское время, понятное дело, об этом не могло быть и речи, Шукшина все больше сводили к чудикам, к бытописателям, деревенщикам, в наше же время многим хотелось бы видеть своего национального героя писателем исключительно православным, в убеленных ризах. Однако если оставаться до конца последовательным и честным, то придется признать, что все намного сложнее, и здесь открывается, пожалуй, самый больной, самый трудный и неоднозначный вопрос, касающийся мировоззрения героя этой книги.

АНАФЕМА

Тут отчасти, как и с советской властью: объявлять Шукшина христианским или противохристанским писателем так же плоско, как объявлять его советским либо антисоветским, разве что цена вопроса неизмеримо выше. Но и уклоняться от обсуждения этих вопросов не резон, и разинский замысел среди них ключевой. Без него, вне его шукшинский «символ веры» не понять, и опять-таки корнями все уходит в шукшинскую родовую историю. Завороженный образом Разина, фактически сотворивший из него кумира, но сотворивший честно, с открытыми глазами, готовый принять на себя все его грехи, в том числе и грех предательства, из любви к Разину не посмевший опустить ничего, что бросало бы тень на его героя — но только попробуйте вы его тронуть (вот уж точно «Мне отмщение и Аз воздам»), — Шукшин возненавидел все, что было Разину враждебно, и Церковь в том числе. А точнее — Церковь в первую очередь, даром, что ли, с церковной анафемы «вору и изменнику, крестопреступнику и душегубцу, забывшему святую Соборную церковь и православную христианскую веру», начинаются и сценарий фильма о Разине, и роман «Я пришел дать вам волю».

Об этой своей ненависти к Церкви Шукшин прямо говорил, а точнее, писал — известен его автограф, рукопись, и в данном случае особенно важно, что это не чье-то воспоминание, не переданные точно или неточно слова, а документальный факт — он писал о Разине Ларисе Ягунковой, будущему автору книги «Земной праведник», Шукшину посвященной.

Вот эти слова: «…он герой, чья личная судьба ему не принадлежит, она — достояние, гордость народа. Поэтому все, что отрицает ее, как таковую, церковь, например, — мне глубоко ненавистно».

И эту мысль Шукшин повторял, обращался к ней не раз, в том числе в последние годы жизни. «Мне вспомнилась одна встреча на Дону, — писал Василий Макарович в ответ на письмо жителя поселка Трудфронт в Астраханской области Г. И. Родыгина в 1972 году. — Увидел я в Старочеркасске белобородого старца, и захотелось мне узнать: как он думает про Степана? Спросил. “А чего ты про него вспомнил? Разбойник он… Лихой человек. И вспоминать-то его не надо”. Так сказал старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так… Но потом, когда спокойно подумал, понял. Работала на Руси и другая сила — и сколько лет работала! — церковь. Она расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала 250 лет ежегодно, в великий пост. Это огромная работа».

Психологически неприятие исторической Русской Церкви Шукшиным могло быть связано еще и с тем, что в сознании Василия Макаровича разинский сюжет ассоциировался с образом отца, а Макар Леонтьевич был человеком богоборческого склада, о чем Шукшин писал в «лесах» к роману «Любавины»:

«Почему-то отец не любил попа. Когда поженился, срубил себе избу. Избу надо крестить. Отец на дыбы — не хочет, мать в слезы. На отца напирает родня с обеих сторон: надо крестить. Отец махнул рукой: делайте, что хотите, хоть целуйтесь со своим длинногривым мерином. Воскресенье. Мать готовится к крестинам, отец во дворе. Скоро должен прийти поп. Мать радуется, что все будет, как у добрых людей. А отец в это время, пока она хлопотала и радовалась, потихоньку разворотил крыльцо, прясло, навалил у двери кучу досок и сидит тюкает топором какой-то кругляш. Он раздумал крестить избу.

Пришел поп со своей свитой: в избу не пройти.

— Чего тут крестить, я ее еще не доделал, — сказал отец.

Мать неделю не разговаривала с ним. Он не страдал от того.

А меня крестили втайне от отца. Он уехал на пашню, а меня быстренько собрали мать с бабкой и оттащили в церковь».

Существен и еще один аспект. Восставая против Церкви, Шукшин своим сценарием — и тут уж скорее невольно, вряд ли сознательно — выступил против другой русской ортодоксии и другой национальной константы, а именно — против пушкинской концепции народного восстания: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Изображая русский бунт куда более беспощадный, чем в «Капитанской дочке», автор «Степана Разина» этот бунт воспел. В его замысле и воплощении это бунт не просто осмысленный, но промыслительный, священный, восстание против тех, кто закрепостил народ с помощью своих грамот, законов, уложений, кто вторгся в народную жизнь и ее порушил, это протест против чиновничества как вечной губительной русской силы, против власти как таковой и против всех, кто ей служит. Если Пушкин во время жутковатой, но все же сознательно смягченной, по-своему целомудренной, художественно скупой сцены расправы пугачевцев над защитниками Белогорской крепости отдает должное и честности служивого дворянства, не желающего принимать власть самозванца, и той неизбежности, с какой Пугачев вынужден вершить свой суд, то у Шукшина похожая картина окрашена в диковатые тона сладострастия расправы над горсткой верных защитников Царицына, не изменивших Государю и преданных большинством горожан, и трудно поверить, чтобы шукшинский Разин кого-то пощадил, как пощадил Гринева пушкинский Пугачев. У Шукшина — и в этом принципиальное отличие его метода от пушкинского эпического взгляда на события — не было двух правдивых и при этом, казалось бы, противоречащих друг другу сочинений — документального («История Пугачева») и художественного («Капитанская дочка»). Для Шукшина правда — одна, и вот в чем она заключалась:

«Воеводу с племянником, приказных, жильцов и верных стрельцов вывели из башни. Подвели к Степану.

— Ты кричал про Государя? — спросил Степан.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.