Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 7

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 57

- Добавлено: 2025-11-05 09:19:08

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

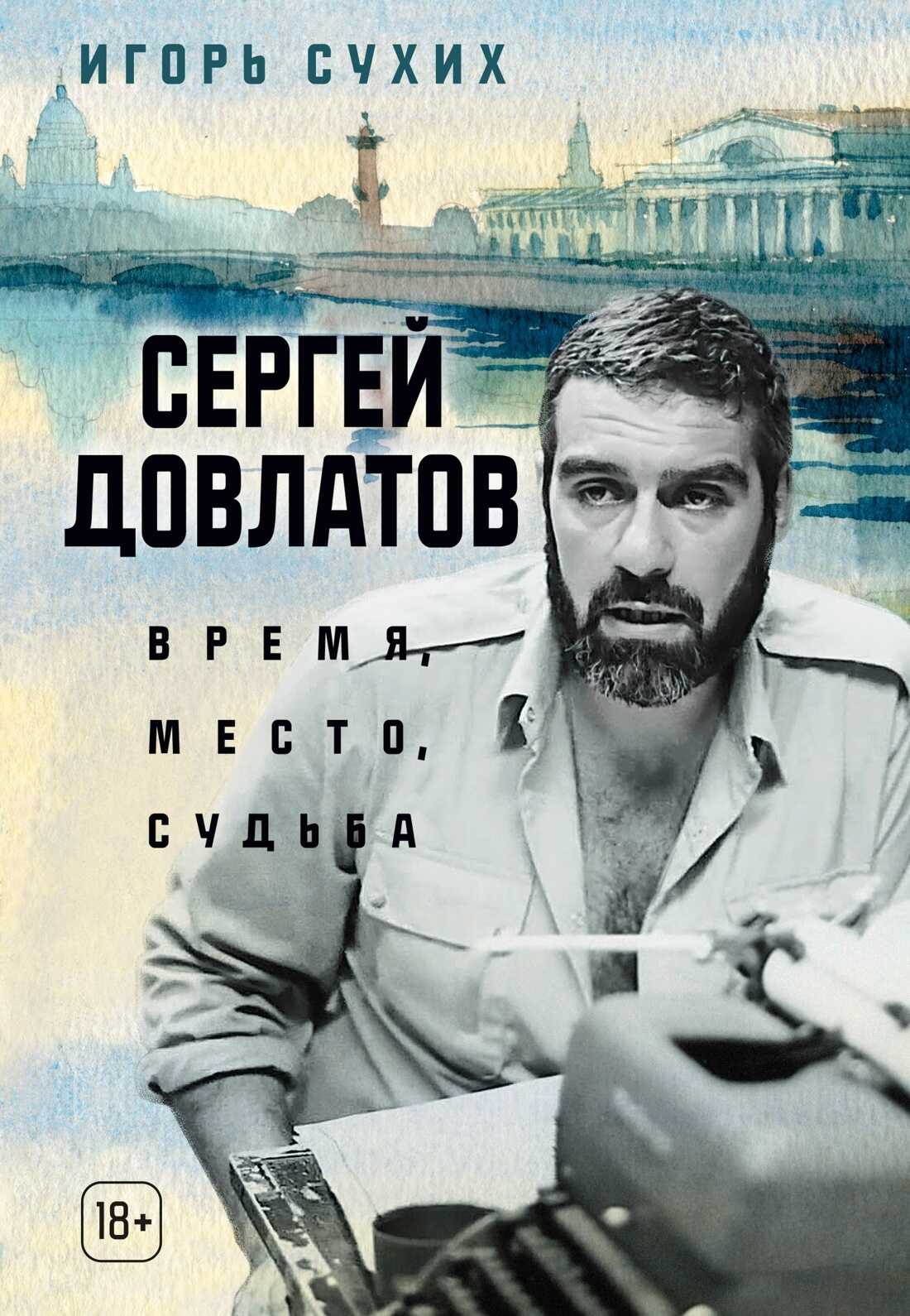

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

При всем акценте на технологичности, на ремесленничестве Довлатов оказывается не чужд старинной метафизике искусства. Литератор не мастер прежде всего (хотя ремесло необходимо), но орган, голос мира. Его скромный долг тоже внутренне может быть осознан как поэтическая миссия. Любопытно, что привычно, слово в слово, повторяя найденную однажды триаду, Довлатов в одном из писем (очень важных, сопровождающих возвращение его текстов в Россию) обмолвился: «Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать и писателем» (МД, 377). Рассказчик, который хотел бы стать писателем, думает, следовательно, и о том, как должны жить люди, и о том, во имя чего они живут.

Старая, захватанная руками официоза и вроде бы изгнанная из литераторской парадигмы проблема красоты и добра, искусства и нравственности возвращается. Магнитная стрелка ответов ощутимо колеблется.

«Что касается автодеклараций по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда: литература цели не имеет» (МД, 306). – Прекрасно.

«Из явления чисто эстетического, сугубо художественного литература превращалась в учебник жизни, или, если говорить образно, литература из сокровища превращалась в инструкцию по добыче золота» (5, 230). – Замечательно.

Но в тех же самых письмах и выступлениях следует неожиданное продолжение: «Для меня литература – выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли» (МД, 306).

«Когда вы читаете замечательную книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядываете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова: „Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сейчас же начну жить иначе – достойно, благородно и умно…“ Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы, оно, это чувство, и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействия, оказываемого чисто эстетическими средствами…» (5, 237)

Знаменитое пушкинское «поэзия выше нравственности», цитированное и Довлатовым, видимо, тесно связано с другим: «Гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ль» Верность слову («со словом надо обращаться честно») этична для настоящего автора, будь ли это Поэт, осведомленный о высших целях бытия, или не претендующий на это литератор, рассказчик.

Сходную «эстетическую этику» выстраивал в нобелевской лекции И. Бродский: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека его реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятия „хорошо“ и „плохо“ – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории „добра“ и „зла“. В этике не „все позволено“ именно потому, что в эстетике не „все позволено“, потому что количество цветов в спектре ограничено… Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее – хотя, возможно, и несчастливее»[41].

Амплуа, писательскую роль выбирают. Место в эстетической иерархии в конечном счете уже не зависит от личных усилий. Тут опять вступают в игру силы и факторы метафизические – Бог, История, Культура. В почти итоговом «Филиале» и в записных книжках с некоторыми вариациями повторяется один и тот же фрагмент: «Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее. Но было поздно. У Бога добавки не просят» (5, 76; ср. 4, 392).

Остается только – «с некоторой грустью» – это понять, признать и смириться. Принять судьбу как личный выбор.

Ремесло – рассказчик.

Жанр: Между анекдотом и драмой

Храни, о юмор, юношей веселых

в сплошных круговоротах тьмы и света…

Что, в сущности, и есть автопортрет.

Шаг в сторону от собственного тела,

повернутый к вам в профиль табурет,

вид издали на жизнь, что пролетела.

«Внутренний мир – предпосылка. Литература – изъявление внутреннего мира. Жанр – способ изъявления, прием. Талант – потребность в изъявлении. Ремесло – дорога от внутреннего мира к внешнему» (5, 88–89).

К российскому (советскому) читателю проза Довлатова пришла (вернулась) сразу и почти целиком. Потому мало замеченной оказалась не только его трудная жизнь во второй культуре, но и парадоксальность первых публикаций, странная дорога от внутреннего мира к способу изъявления, к приему.

Проходные рецензии в ленинградских журналах, два халтурных рассказа в «Юности» и «Неве», прорыв в тамиздат, публикация настоящей, своей прозы в журналах «Время и мы» и «Континент», наконец, «Невидимая книга» в «Ардисе» у Карла Проффера (1977) и парижское издание «Соло на ундервуде» (1980). Вроде бы все привычно, все как у людей (из неофициальной литературы).

Однако и «…книга» и «Соло…» – странные создания. Их объединяет литературность тематики и фрагментарность, внешняя необязательность структуры.

«Невидимая…» – исповедь литературного неудачника, творческая история никому, кроме друзей и цензоров, не известных текстов, книга о книге. «Есть такая немалая, вторичная литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рожденная литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям все меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да еще литературные – не совестно ли» – с пренебрежительной «оговорки» начинает писатель Солженицын свои «очерки литературной жизни»[42]. Что не мешает ему написать следующий далее толстый том о борьбе теленка с дубом, да еще со многими дополнениями. Но у него это – приложение к первичной литературе «Архипелага», «Корпуса» и «Круга».

«Соло на ундервуде», фрагментами которого прострочена и «Невидимая книга», – еще хлеще: записные книжки, творческая лаборатория, мастерская «художника слова», наброски сюжетов произведений, вообще не существующих.

Молодой (относительно) писатель начинает как бы с конца, с жанров, скорее приличествующих литературному ветерану, пенсионеру.

В конце первого варианта «Соло на ундервуде» была запись, при включении в «Ремесло» исчезнувшая. «Записные книжки – не только профессиональный атрибут литератора. Записные книжки – жанр старинный и достойный. Юрий Олеша в этом жанре написал свою лучшую книгу…»[43] Так обозначен сигнальный огонек традиции. Довлатов имеет в виду, конечно же, «ни дня без строчки».

Но фокус в том, что такую книгу Олеша никогда не писал и не публиковал. Ее сделали, слепили филологи из оставшихся в архиве и лишь отчасти напечатанных самим автором набросков и черновиков. И даже привычное сегодня заглавие окончательно не авторизовано. Олеша пробовал и другие: «Что я видел на земле», «Думаю, значит, существую», «Слова, слова, слова…», «Воспоминания и размышления» и т. д.[44]

Есть у «Соло…» хронологически чуть более далекие, но эстетически, структурно более близкие предшественники – Илья Ильф и Чехов. Но их записные книжки тоже были опубликованы «после всего» – всего, что они сочинили, и после их смерти.

Незабвенный герой Фонвизина, как мы помним, делил двери на существительные и прилагательные, в зависимости от их функции. В привычной литературной системе «записные книжки» явно прилагательны, прилагаясь – для любопытствующих – к основному корпусу сочинений классика Имярек.

В семидесятые годы, впрочем, тогдашние официальные классики и не очень, не дожидаясь будущих исследователей, сами начали щедро знакомить со своей творческой лабораторией. Процесс привлекал видимой легкостью и безразмерностью. Перебирались «камешки на ладони», делались «затеси», дотошно и философски-натужно фиксировались «мгновения», самый известный «мовист» публиковал в форме записочных фрагментов мемуарные повести «Святой колодец» и «Алмазный мой венец».

Вряд ли, впрочем, автор «Соло на ундервуде» читал все перечисленное. «Приставкина читать не буду, – раздраженно реагирует он на имя официального (и прогремевшего в перестроечные годы) автора. – Я их не читаю уже лет двенадцать. Не думаю, что за это время они превратились в Шекспиров» (МД, 521). Опыт старых «записочников» оказался для Довлатова важнее, чем опусы позднейших продолжателей. Видимо, не в последнюю очередь потому, что даже самые талантливые из них были какими угодно, но только не веселыми, не смешными.

Записные книжки – это, конечно, не жанр, но внешняя форма, вбирающая в себя довольно разнородный материал. Структурно книжки Чехова, Ильфа и оба довлатовских «Соло» похожи.

Для них характерна игра словами: разнообразные обмолвки, обыгрывание цитат, смешные фамилии, каламбуры и пр.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.