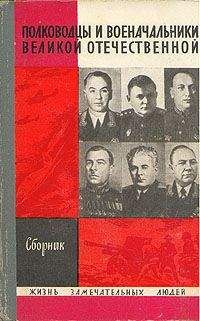

А. Киселев (Составитель) - Полководцы и военачальники Великой Отечественной - 1 Страница 68

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: А. Киселев (Составитель)

- Год выпуска: 1970

- ISBN: нет данных

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 142

- Добавлено: 2018-12-10 19:22:42

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

А. Киселев (Составитель) - Полководцы и военачальники Великой Отечественной - 1 краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «А. Киселев (Составитель) - Полководцы и военачальники Великой Отечественной - 1» бесплатно полную версию:В серии «Жизнь замечательных людей» уже были изданы и получили признание читателей сборники «Полководцы гражданской войны» (1960) и «Герои гражданской войны» (1963). В предлагаемой читателю книге речь пойдет о жизненном пути и боевой деятельности замечательных советских полководцев и военачальников, чье военное искусство и талант, мужество и воля к победе наиболее полно проявились на полях сражений в суровые годы Великой Отечественной войны. Конечно, рассказать обо всех выдающихся военных деятелях Великой Отечественной войны в одной книге невозможно. Только поэтому редакция вынуждена ограничиться 12 очерками. Авторами большинства из них выступают соратники и боевые друзья тех, о ком идет рассказ. Так, Маршал Советского Союза М. В. Захаров в годы Великой Отечественной войны был начальником штаба фронта, которым командовал Р. Я. Малиновский; генерал армии С. М. Штеменко возглавлял Оперативное управление Генерального штаба и работал под непосредственным руководством А. И. Антонова; генерал армии П. И. Батов командовал армией, которая действовала в составе фронтов, возглавлявшихся К. К. Рокоссовским. В равной мере сказанное относится к генерал-полковнику К. В. Крайнюкову — бывшему члену Военного совета Воронежского и Первого Украинского фронтов, генерал-полковнику Ф. М. Малыхину — ответственному работнику тыла Советских Вооруженных Сил, генерал-полковнику артиллерии в отставке Ф. А. Самсонову начальнику штаба артиллерии Красной Армии, генерал-майору М. И. Чередниченко — работнику Оперативного отдела армии в годы минувшей войны. Такой состав авторов обусловил еще одну особенность книги. В ней нет придуманных коллизий, вымышленных героев. Речь идет только о том, что было в действительности, все называемые имена и приводимые факты — подлинные. Это правило выдержано всеми авторами. Книга «Полководцы и военачальники Великой Отечественной» повествует о тех, кого уже нет в живых, но чьи имена золотыми буквами вписаны в боевую летопись Советских Вооруженных Сил. Их ратные дела во славу Родины всегда будут служить вдохновляющим примером для поколений советских людей.

А. Киселев (Составитель) - Полководцы и военачальники Великой Отечественной - 1 читать онлайн бесплатно

«По воздушному транспорту увеличить парк самолетов гражданского авиационного транспорта за счет современных пассажирских и транспортных самолетов, увеличить сеть воздушных линий до 175 тысяч километров. Восстановить и развить воздушные сообщения, в первую очередь на важнейших направлениях, связывающих Москву с центрами союзных республик и областными городами, а также воздушные сообщения районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Восстановить и развить местные воздушные линии, связывающие центры союзных республик с отдаленными районами».

Многотысячный коллектив Гражданского воздушного флота, возглавляемый С. Ф. Жаворонковым, с утроенной энергией взялся за претворение этого закона в жизнь. На многие линии флота стали широко поступать самолеты ИЛ-12, ИЛ-14 конструкции С. В. Ильюшина, самолет АН-2 конструкции О. К. Антонова. Первыми их стали осваивать замечательные летчики, вернувшиеся с войны, Герои Советского Союза Г. А. Таран, Д. С. Езерский, П. Ф. Еромасов, Б. Т. Калинкин, П. М. Михайлов, В. Ф. Павлов, С. А. Фроловский, А. С. Шорников. Тысячи других летчиков, штурманов, бортмехаников, бортрадистов, инженеров, механиков, техников, рабочих и служащих гражданской авиации, награжденных за боевые заслуги орденами и медалями, в ответ на заботу Советского правительства о ГВФ развернули социалистическое соревнование за успешное развитие сети воздушных линий и расширение использования авиации в различных отраслях народного хозяйства.

Вера маршала Жаворонкова в творческую энергию людей, в их горячее стремление как можно скорее залечить раны войны и двинуть развитие Гражданского воздушного флота вперед принесла свои замечательные плоды. Уже за первые годы послевоенной пятилетки были введены в эксплуатацию десятки зданий и сооружений в аэропортах Киева, Минска, Харькова, Воронежа, Одессы, Львова, Риги, Ленинграда, Ростова-на-Дону, Краснодара, Вильнюса, Симферополя и других. По росту сети воздушных линий план был значительно перевыполнен. Окрепла техническая база авиации: были восстановлены авиаремонтные предприятия и сеть приемных и передающих радиоцентров; широко развернулось и применение самолетов и вертолетов в сельском и лесном хозяйствах, в геологической разведке, аэрофотосъемке и других работах в народном хозяйстве; только в последний год послевоенной пятилетки было перевезено 9 миллионов пассажиров, 31 тысяча тонн почты и свыше 150 тысяч тонн груза.

Несмотря на очевидные успехи, в этот период наметилось некоторое отставание нашей транспортной авиации от зарубежной. В эксплуатации продолжали оставаться преимущественно двухмоторные самолеты; запуск в серийное производство четырехмоторных пассажирских самолетов с поршневыми двигателями и особенно реактивных самолетов затягивался.

Чтобы преодолеть наметившееся отставание от развития зарубежной техники и ускорить появление реактивной гражданской авиации, в 1953 году было принято решение о создании скоростных многоместных самолетов типа ТУ-104. Это был первый решительный шаг к коренному техническому перевооружению гражданской авиации.

Для того чтобы быстрее довести принятое ранее решение до работников ГВФ, С. В. Жаворонков собрал начальников служб и отделов, летчиков, инженеров, техников и подробно рассказал им о том, какие огромные перспективы открываются перед гражданской авиацией этим решением, как много принципиально новых задач возникает в связи с реконструкцией аэропортов, оснащением воздушных линий современными радиотехническими и радиолокационными средствами управления и самолетовождения.

Когда Семен Федорович окончил доклад, в зале воцарилась необычайная тишина, люди словно осмысливали сказанное начальником Главного управления ГВФ. А потом со всех сторон посыпались вопросы:

— Какие размеры взлетно-посадочных полос потребуются для реактивных самолетов?

— Как скоро смогут переучиться старые летчики с поршневых машин на реактивные лайнеры?

Интерес присутствующих на собрании был не случаен, ибо то, что рассказал Семен Федорович, потрясло воображение даже убеленных сединой авиаторов. Представить только хотя бы такие цифры, названные Жаворонковым в докладе: возрастание скорости и высоты полета пассажирских самолетов более чем в два раза; увеличение дальности в четыре раза. В больших размерах увеличивается грузоподъемность; оснащение самолетов и посадочных систем радиолокационными средствами делает гражданскую авиацию мало зависимой от погодных условий.

Семен Федорович много думал над тем, какими должны стать гражданские аэродромы — будущие ворота городов. В дневниках Жаворонкова сохранились такие записи:

«Местоположение аэропорта в системе планировки и застройки городов. Факты, влияющие на размещение аэродромов:

1. Усиление шума реактивных самолетов и пути его уменьшения.

2. Безопасность взлета и посадки, как и чем она обеспечивается.

3. Подъездные пути и культура обслуживания пассажиров.

Метод решения этих вопросов:

1. Удаление аэропортов от городов; расположение взлетно-посадочных полос такое, когда полностью исключается взлет и посадка в направлении городов.

2. Постройка принципиально новых радиотехнических систем, обеспечивающих полет ночью и при сложных метеоусловиях.

3. Постройка железнодорожных веток, шоссейных дорог и вертолетных станций. Умелая планировка аэровокзалов, с наличием всего того, что требуется для пассажиров, а также жилых и подсобных помещений».

Маршал Жаворонков был неутомим, ведя огромную работу по претворению в жизнь этих своих наметок. Он часто встречался с архитекторами и проектировщиками, с инженерами-строителями, партийными и советскими работниками, в проектных комиссиях. Всюду он советуется со специалистами, отстаивает планы, утвержденные Советским правительством, настойчиво проводит их в жизнь.

И вновь, как в первые послевоенные годы, закипела работа на многих линиях ГВФ. Для обеспечения эксплуатации реактивных пассажирских лайнеров перестраивались и строились заново десятки аэропортов, удлинялись взлетно-посадочные полосы, возводились рулежные дорожки, стоянья, устанавливались новые радиотехнические системы посадки самолетов. Жаворонков большую часть своего времени находился на аэродромах; он торопил строителей, торопил инструкторов, занимавшихся обучением летчиков и технического состава новой технике.

И вот через два года после упомянутого выше решения, 17 июня 1955 года, реактивный пассажирский самолет ТУ-104 конструкции А. Н. Туполева совершил свой первый полет. Этот полет прошел успешно. Но Жаворонков хорошо знал: чтобы обеспечить надежность и безотказность лайнеров при перевозке пассажиров, они должны пройти хорошую проверку на трассах. По приказу начальника управления ГВФ на восточной, самой протяженной магистрали были организованы перевозки грузов, почты, матриц на реактивных самолетах. В это же время во многих аэропортах шла интенсивная практическая подготовка летных и технических кадров, предназначавшихся для эксплуатации самолетов ТУ-104. Регулярные полеты с пассажирами на этом самолете начались с сентября 1956 года.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.