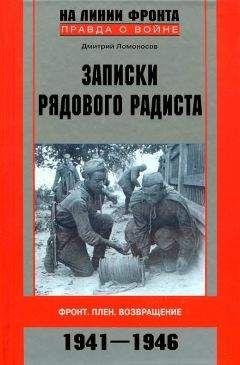

Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946 Страница 66

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Дмитрий Ломоносов

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-227-03409-0

- Издательство: Центрполиграф

- Страниц: 110

- Добавлено: 2018-12-10 15:16:18

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946 краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946» бесплатно полную версию:Дмитрий Борисович Ломоносов в свои почтенные 87 лет известен интернет-сообществу как, пожалуй, самый пожилой российский пользователь Интернета и блогер. Несмотря на современный образ жизни, главным событием в ней для Д. Б. Ломоносова остается далекая война, от начала которой минуло уже 70 лет. Память о ней долгие годы не давала покоя ветерану, и он изложил свои воспоминания на страницах этой книги. Репрессированные родители, сын «врагов народа», короткая юность, прерванная войной, нелегкий солдатский труд в кавалерийской части, скитания в плену, едва не окончившиеся смертью от истощения в самые последние дни войны, и, наконец, послевоенное клеймо бывшего военнопленного. Личная судьба солдата и общая слава военного поколения представлены в этой замечательной в литературном отношении и исторически точной книге.

Дмитрий Ломоносов - Записки рядового радиста. Фронт. Плен. Возвращение. 1941-1946 читать онлайн бесплатно

Из алюминиевых котелков изготавливались портсигары, на которых выцарапывались монограммы и рисунки. Был мастер по изготовлению колец из серебряных монет. У нас в России до 1961 года были в обращении монеты из настоящего серебра, выпущенные в 1921–1922 годах. В последние годы они встречались редко, но я накопил их целую жестяную коробку из-под леденцов, которая пропала при переезде на теперешнюю нашу квартиру. В довоенное время серебряные гривенники, пятиалтынные, двугривенные и полтинники встречались очень часто. Вот из этих монет и выбивались кольца. Из интереса я добровольно и бескорыстно набивался в помощь и, казалось, овладел технологией.

В монете в центре пробивалось отверстие. Монета насаждалась этим отверстием на металлический конусообразный стержень на его тонкий конец. Затем ее следовало, вращая, молоточком осторожно и равномерно обстукивать, продвигая к утолщенной части стержня. В конце концов она превращалась в широкое кольцо, которое нужно было отшлифовать о шинельное сукно, посыпая золой.

Мастера-умельцы не испытывали голода, получая достаточное вознаграждение за свои труды. Остальным, в том числе и мне, оставалось довольствоваться немецким пайком. Мучительное чувство постоянного голода не оставляло. Не все, однако, воспринимают голод одинаково. Были и такие, что теряли контроль над собой, пожирали очистки от картофеля, варившегося в баланде. Я же старался отвлечься разговорами с товарищами.

От тех, кто попал в плен с начала войны, а таких оставалось очень немного, я узнал, что лагерь, подобный этому, — санаторий по сравнению с тем, что было в начале войны, когда немцы для миллионов, сразу оказавшихся в плену, огораживали проволокой открытые пространства и загоняли туда толпы безоружных, голодных и отчаявшихся людей, оставляя их умирать там от голода, холода и болезней. Так я узнал об особенно прославившихся лагерях: Уманской яме и Саласпилсе. В то же время в лагерях, расположенных на Украине, бывали случаи, когда немцы отпускали или отдавали за выкуп пленных приходящим к лагерю женщинам, если те заявляли, что это — их мужья. Некоторые, освободившиеся таким образом, дожили в семьях до прихода наших войск и были вторично мобилизованы.

Верхом удачи считалось «попасть к бауэру», то есть в работники к немецкому помещику. Там хоть и приходилось трудиться на положении раба, зато кормили хорошо. Бауэр понимал: не накормишь — не будет толку в работе. Рассказывали о случаях, когда работавший у бауэра пленный становился чуть ли не членом семьи — заменяя хозяйке поместья воевавшего где-то или погибшего мужа.

Среди военнопленных большинство были крестьяне. Они охотно рассказывали, а я с интересом слушал их рассказы о сельской колхозной и доколхозной жизни.

Много было выходцев из Средней Азии. Они собирались в группы, о чем-то сосредоточенно шептались. Периодически кто-то из них издавал возглас, подчиняясь которому они принимали одинаковые позы: ноги под себя, ладони перед лицом, как раскрытая книга, затем, как по команде, проводили себе ладонями по лицу, как бы умываясь. Мой сосед-таджик рассказывал о своих мусульманских обычаях, о природе и полевых работах, о диковинных фруктах, произраставших на его родине. В общем, отношения между всеми членами барачного коллектива были вполне дружелюбными, не помню серьезных разборок, неизбежных в совместном проживании больших групп людей. Единственное, что запомнилось в этом отношении, — это жестокие расправы с уличенными в кражах. Пойманного с поличным воришку избивали с особой жестокостью, и если бы не вмешательство немецкого ефрейтора, то и до смерти.

О положении в мире и на фронтах мы узнавали из раздававшейся нам газетки для военнопленных, называвшейся «Заря». Удивительная была газетка. Не знаю, где ее издавали и кто ее редактировал, но, предназначенная для пронемецкой пропаганды, она печатала статьи, столь умело написанные, что в них между строк можно было прочитать о действительном положении Германии, уже вступавшей в полосу приближающегося разгрома. Так я узнал, что к началу лета 1944 года наши войска освободили всю территорию СССР и вступили в Польшу, над западным побережьем Германии нависла угроза вторжения союзников, которые уже воевали в Италии, захваченной немцами после мятежа маршала Бадольо, объявившего о заключении сепаратного мира.

Дважды монотонная жизнь барака нарушалась.

Первый раз объявили, что перед нами выступит русский генерал из армии Власова, по фамилии, кажется, Мерцалов. Нас привели в здание на территории лагеря, в котором был зал для просмотра кинофильмов или концертов. Вдоль стен стояли вооруженные автоматчики. Мы расселись на скамьи. На сцене появился одетый в немецкую форму, но с широкими золотыми погонами русского генерал-майора коренастый, весьма пожилой человек. Он долго и нудно рассказывал о прелестях жизни в дореволюционной России, о зверствах большевиков, о задачах Русской освободительной армии по восстановлению христианских ценностей и освобождению России от большевизма. Призвал вступать в ряды РОА, обещая вылечить всех больных и раненых в немецком госпитале. Однако его призывы не вызвали энтузиазма. На вопрос, обращенный к залу: «Кто готов записаться в РОА?» — никто не поднял руки (стоявшие вдоль стен немецкие автоматчики при этом ухмылялись). Вскоре в газете «Заря» появилась заметка, в которой сообщалось, что все инвалиды шталага I-A единодушно вступили в ряды РОА. Как мог немецкий цензор не заметить явной иронии этой заметки?

В другой раз нас привели на концерт, который давал коллектив артистов из числа военнопленных. Исполнялись, и неплохо, русские народные песни, танцы, играл струнный оркестр.

Наступили теплые дни. Я стал проводить большую часть времени на воздухе (днем это разрешалось, загоняли в бараки только с наступлением темноты). Завязал знакомство с немецкими постовыми, которые от скуки охотно поддерживали мои попытки говорить по-немецки. Рассказывали о себе и своих семьях, показывая фотографии. Они, как правило, были из числа фольксштурмовцев (старше призывного возраста, мобилизованные приказом фюрера в конце войны).

Соседним с нашим оказался барак, в котором находились французы, отбывавшие здесь наказание за какие-то проступки. Вдоль проволочной ограды постоянно толпились «попрошайки», клянчившие: «Камрад, камрад! Кули! Кули!» («кули» — на каком-то из языков значит окурок, по-нашему — бычок).

Здесь я впервые с удивлением узнал, что пленные французы, так же как и пленные из других стран, помимо немецкого пайка получают помощь от Международного Красного Креста, через Красный Крест переписываются с родными и получают из дома посылки. Более того, раненые и больные обмениваются или просто возвращаются из плена, а находящиеся в плену периодически получают жалованье, зачисляемое на их личные счета в банках, военное обмундирование и повышение в чинах.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.