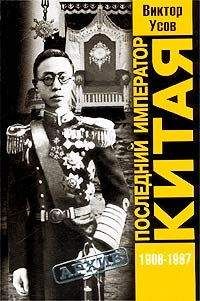

Виктор Усов - Последний император Китая. Пу И Страница 62

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Виктор Усов

- Год выпуска: 2003

- ISBN: 5-224-04249-6

- Издательство: Олма-Пресс

- Страниц: 133

- Добавлено: 2018-12-10 15:46:36

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Виктор Усов - Последний император Китая. Пу И краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Виктор Усов - Последний император Китая. Пу И» бесплатно полную версию:Перед вами – первая в нашей стране книга о трагической жизни последнего императора Китая Пу И. Она написана на базе воспоминаний самого императора, широко известных как в Китае (впервые изданы в 1964 г.), так и за рубежом, а также воспоминаний его жен, близких, современников. В книге широко используются архивные материалы и документы о жизни и деятельности Пу И, рассказывается о трагических годах, проведенных в советской, а затем в китайской тюрьме, о реабилитации императора и превращении его в простого гражданина КНР, его встречах с руководителями КНР и последних годах жизни в период «культурной революции».

Виктор Усов - Последний император Китая. Пу И читать онлайн бесплатно

Позднее Вань Жун внушила себе, что, встретив злое предзнаменование, нужно поморгать глазами и поплевать. Это вошло у нее в привычку, и она потом часто без причины моргала и плевалась, как сумасшедшая.

Еще со времени жизни в Запретном городе Пу И стал очень мнительным. Ему всегда казалось, что его могут отравить, что он может умереть от какой-нибудь болезни. Поэтому он принимал много лекарств. Видимо и интерес к китайской медицине был связан с этим. Слабое здоровье императора усугублялось тем, что он отказывался есть много мяса став буддистом. Как-то во время императорского осмотра выстроенной японцами гидростанции в городе Аньдуне он чуть было не потерял сознание от слабости. Доктор, который постоянно сопровождал императора, и племянники сделали тогда ему укол и влили определенную порцию глюкозы.

Слабое здоровье и нервное напряжение заставляли его постоянно думать о смерти.

13. Русские эмигранты в Маньчжурии

В своей агрессивной внешней политике Япония рассчитывала активно использовать российских граждан, проживающих на Северо-Востоке Китая. Сколько же российских граждан, включая и русских, было на территории Маньчжоу-Го, какие слои и классы они представляли?

Отличительной особенностью русского дальневосточного зарубежья, включая и Маньчжурию, являлась «двуслойность» его происхождения: первая группа – это эмигрантская диаспора образовалась на основе дореволюционного населения полосы отчуждения КВЖД, вторая группа – из прибывших сюда во время гражданской войны бывших подданных Российской империи.

Таким образом, основную массу первых российских жителей полосы отчуждения накануне 1917 г. составляли следующие категории: железнодорожники и их семьи; гражданское население, занятое торговлей, образованием, здравоохранением и т.п.; члены Заамурского округа, вернувшихся с фронтов Первой мировой войны, семьи казаков, кочевавшие на лето из Забайкалья и т.п.

Далее событиями октябрьского переворота в России 1917 г. и гражданской войны в Маньчжурию оказались выброшенными представители различных категорий российского населения: от городских обывателей и мелких торговцев, чиновников и учителей, врачей, инженеров и техников, до крестьян из приграничных районов и рабочих, политических деятелей и членов различных «временных» правительств, университетских и институтских преподавателей и профессоров, различных журналистов и литераторов.

Ко второму слою российской диаспоры в Китае можно отнести лиц, изгнанных из России грозными событиями гражданской войны. Среди них были (хотя и не много) государственные политические и общественные деятели (Д.Л.Хорват, Н.Л.Гондатти, Н.В.Устрялов и др.); военные руководители белого движения (Г.М.Семенов, М.К.Дитерихс, Б.В.Аненков и др.); одной из самых больших групп эмигрантов в Китае после окончания гражданской войны в России и ставших основной для создания многочисленных белых военных организаций стали члены военных формирований Г.М.Семенова, И.М. Калмыкова, Р.Ф.Унгерна, В.О. Каппеля и т.п. Последняя категория людей ела активную борьбу с советской властью более тридцати лет: с начала гражданской войны и до конца Второй мировой войны. И, наконец, третья категория диаспоры Маньчжурии – рядовые беженцы из России. Они бежали по различным причинам, к примеру, в 1931 г. много русских крестьян бежало из Сибири и Забайкалья, спасаясь от насильственной коллективизации, они получили даже от белых русских в Маньчжурии прозвище «тридцатинки». Один из таких беженцев, А.Кузнецов, позже вспоминал, что в 1931 г. жители деревни Соловьево из-под Зыряновска перебрались в Маньчжурию практически «всем колхозом» (250 домов) [123].

Таким образом, события октябрьского переворота 1917 года и гражданской войны вызвали массовый исход русских беженцев в Маньчжурию 1918 –1923 гг. – годы формирования белой эмиграции в Китае и на Дальнем Востоке в целом. На протяжении 20-х годов численность русской колонии колебалось, так как политические события на КВЖД, прежде всего советско-китайское соглашение 1924 г., вызвали значительные миграции русского населения. Возникла серьезная проблема гражданства: брать гражданство какой страны – советское или китайское? Наиболее часто встречаемая в эмигрантских изданиях цифра русских белых в Китае в те годы 200 тыс. человек. Справочник «Весь Харбин на 1923 год», ссылаясь на Земельный отдел КВЖД, называет число русских жителей Харбина – 165857 человек, это половина или чуть больше половины от всего населения Харбина составлявшего 300-350 тыс. человек [124]. Выпускник Харбинского политехнического института П.Фиалковский в 1990 г. вспоминал, что в 1924 г. в Харбине было около 250 тыс. русских [125]. Очевидно он несколько преувеличивал число русских, так как по данным Земельного отдела КВЖД в 1923 г. русских в Харбине насчитывалось 165857 [126]. Известно, что в те годы статистические исследования на КВЖД были всегда организованы на самом высоком уровне. Дорога функционировала по старым, еще царским правилам, порядкам, все должности занимали опытные и хорошо подготовленные кадры, поэтому земельный отдел публиковал максимально приближенные к истине данные.

По данным на 1930 год, которыми располагал Особый район Восточных провинций, у которого дела со статистикой подсчета русских стали несколько лучше после введения Полицейским управлением в 1928 году паспортной системы, в Маньчжурии было 110 тыс. русских, из них: в Харбине и на КВЖД 96 тыс., в Мукдене – 2тыс [127]. Однако не все они могут быть отнесены к собственно белой эмиграции, так как после советско-китайского соглашения 1924 г. многие бывшие российские подданные, особенно железнодорожники, вынуждены были принять советское гражданство, чтобы не потерять работу.

Из общего числа «русских» в Маньчжурии приблизительно 50 тыс. человек являлись гражданами СССР, а остальные 60 тыс. – эмигрантами. В Харбине в 1929 г. насчитывалось 36 752 советских гражданина, 30 362 эмигранта. Мы видим, что почти все советские граждане, за небольшим исключением, жили в Харбине и полосе отчуждения.

Продажа советским правительством своих прав на КВЖД правительству Маньчжоу-Го в 1935 г. вызвала массовый отъезд русских, теперь уже советских подданных на Родину. Как отмечает историк Л. Чугуевский, вскоре после официальной передачи дороги правительству Маньчжоу-Го в конце марта 1935 г. на станции Харбин-Центральный не стало хватать места для эшелонов отъезжающих [128]. По данным Ван Чжичэна в связи с передачей КВЖД в 1935 г. в Шанхай из Харбина перебрались 2285 эмигрантов и 204 советских гражданина. Всего с Шанхае в тот период находилось примерно 16 тыс. русских. Таким образом, к концу 30-х годов в Маньчжурии оставались, в основном, русские с китайскими или нансеновскими паспортами, а советских граждан в Харбине остались единицы. Поэтому можно сказать, что со второй половины 1930-х годов в Маньчжурии понятие «русский» было почти тождественно понятию «эмигрант».

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.