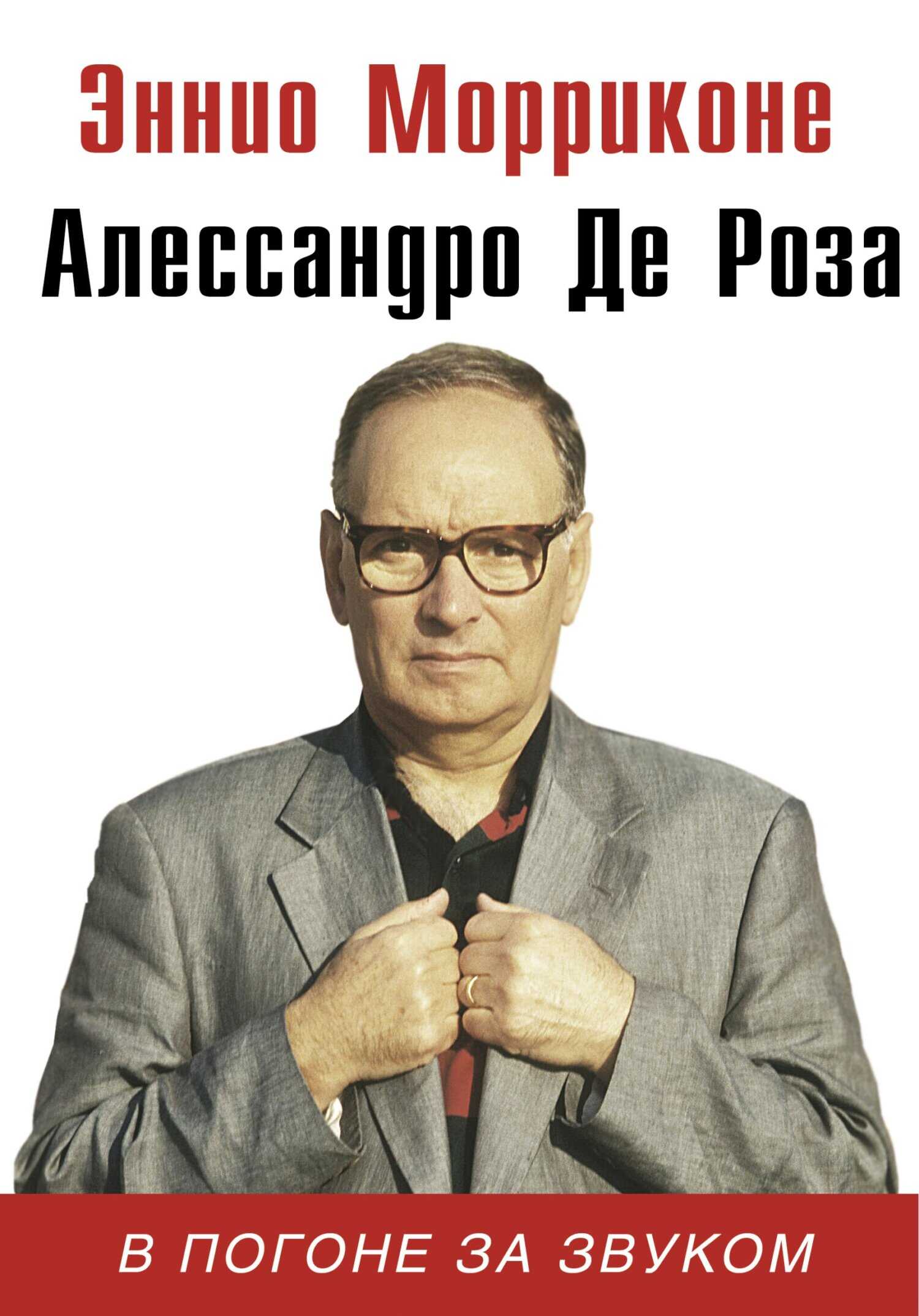

В погоне за звуком - Эннио Морриконе Страница 60

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Эннио Морриконе

- Страниц: 129

- Добавлено: 2024-05-27 09:00:37

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

В погоне за звуком - Эннио Морриконе краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «В погоне за звуком - Эннио Морриконе» бесплатно полную версию:Эта книга – результат многолетних встреч Эннио Морриконе и молодого композитора Алессандро Де Розы. Она по-новому раскрывает творчество Морриконе, который известен российской публике в основном по музыке к таким фильмам, как например: «Профессионал», «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой». Морриконе подробно рассказывает о своей жизни и блестящей карьере: об учебе в консерватории, аранжировках многих популярных композиций и о создании своих собственных произведений, а также о сотрудничестве с самыми известными итальянскими и зарубежными режиссерами – от Леоне до Пазолини, Бертолуччи и Торнаторе, от Де Пальмы до Альмодовара и Тарантино.

Маэстро впервые открывает двери своей творческой лаборатории, знакомя читателя со своими идеями и достижениями. Один из самых блестящих композиторов нашего времени, он рассказывает нам, что для него значит сочинение музыки, описывает связь музыкальных композиций с образами в кино и свои некоммерческие творческие эксперименты. События из жизни переплетаются с профессиональными замечаниями маэстро о музыке, а в конце книги собраны воспоминания тех, кому доводилось работать с Морриконе.

27 января 2022 года в Италии вышел новый документальный фильм оскароносиого Джузеппе Торнаторе, посвященный Эннио Морриконе «ENNIO». Книга «В погоне за звуком» является основным источником фильма, благодаря участию Алессандро Де Розы в качестве композитора и официального биографа маэстро. Фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар» 2022 года в разделе «Приз Академии за лучший полнометражный документальный фильм».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В погоне за звуком - Эннио Морриконе читать онлайн бесплатно

Именно тогда я и оказался в Дармштадте. Окончив консерваторию, мне захотелось познать мир и создать что-то свое, оригинальное и неповторимое, но то, с чем я столкнулся в Дармштадте, было для меня совершенно новым. Я был шокирован тем, что увидел и услышал. «Так это и есть та самая новая музыка?» – спрашивал я себя. Помню, как Евангелисти сыграл нам невероятные сильные импровизации в стиле «Фортепианных пьес» Штокхаузена…[48] Понимаешь, о чем я?

– Да, конечно. Но Штокхаузен не создавал импровизации, он четко выстраивал структуру произведения в стиле интегрального сериализма – последнего рубежа авангарда. Он подвергал сомнению форму, грамматику и другие традиционные основы, но не отказывался от правил, а наоборот, нагромождал все новые[49].

– В тот-то и дело. Кому-то это покажется провокацией, однако очень многие в те времена задавали себе вопрос: «Какой смысл выстраивать такую сложную систему, если в конечном итоге ты получаешь эффект чистой импровизации или просто сочетание шумов?». И все же меня притягивала эта теория, и тогда я написал три произведения, о которых мы уже говорили: «Три этюда», «Расстояния» и «Музыка для одиннадцати скрипок».

Между тем на горизонте появился Джон Кейдж и продемонстрировал, что в музыке возможна и случайность. Он сотворил настоящую революцию, основанную на нонсенсе, импровизации и эпатирующей тишине. Подобными опытами Кейдж «дисквалифицировал» многих последователей Веберна. Но какова же была роль композитора в подобных произведениях? Заключалась ли она в способности импровизировать, делать математические расчеты или в чем-то еще?

Решений не было ни у кого, однако необходимо было дать ответ на моральный императив, с которым подходили к композиторству и фигуре композитора, а также к его сочинению на фоне истории, общества, культуры нашего времени. Нужно было найти в этом зыбком настоящем внешний и внутренний смысл.

Поиски эти были направлены в сторону новизны, необходимо было во что бы то ни стало обрести оригинальность. Дошло до того, что композиция стала считаться сто`ящей, только если она была написана настолько сложно, что понять ее не мог никто. Минор получал всеобщее одобрение, мажор же был подарком для композитора, который мог считать этот лад особенно удачным для своей работы.

Тем временем в Италии процветала идея чистой музыки, музыки, равной самой себе. Она основывалась на философских трудах Бенедетто Кроче, продвигалась последователями крочеанского идеализма и составляла главную мощь музыкальной эстетики первой половины двадцатого века и разделялась как критиками, так и академической школой, которая взрастила меня и моих коллег.

Любая музыка, не соответствующая критериям чистоты и свободы от внемузыкальных значений, получала ярлык «прикладной», а следовательно, в образовавшейся кастовой системе она расценивалась как музыка низшего сорта. Таким образом, помимо самой эстетики задавались жесткие критерии, которые предопределяли саму идею о том, как надо «писать».

Быть может, то был некий необходимый этап, однако в процессе композиторы утратили взаимосвязь с публикой и коммуникация усложнилась как никогда.

– Мне на ум приходят слова, которые произносит персонаж фильма Пазолини «Теорема», когда понимает, что он – художник и гомосексуалист. Пока он оформляет стеклом только что законченные картины, он повторяет себе и зрителю: «Ну хотя бы придумать новую технику письма, неповторимую, не похожую на все остальное, это позволит избежать наивности. Или создать свою собственную школу, с которой никто бы не смог соперничать и оценивать ее по старым меркам. Никто не должен понять, что художник ничего не стоит, что он просто ненормальный, что он так же примитивен, как тот червяк, что извивается и пресмыкается, чтобы выжить. Все произведения должны быть совершенны и основываться на новой, неизвестной до этого манере живописи, не подвластной осмыслению, как поведение сумасшедшего, именно сумасшедшего! Витраж на витраж, и ничего не изменить, не поправить, никто ничего не должен заметить. Рисунок на верхнем витраже изменяет без всякого вмешательства кисти рисунок на нижнем, ни в коем случае, чтобы кто-нибудь догадался, что это простая уловка жалкого и бездарного художника, а не что иное. Все должны быть убеждены в высоком, современном, господствующем над всеми стиле творца, что его картины получаются хорошо не по воле случая, для этого необходимо тщательно скрывать секреты своих успехов. Прятать их, как прячут в футляр драгоценность. Никто не должен догадаться, что автор просто идиот, неудачник, живущий в страхе, меланхолик, униженный сознанием того, что он потерял что-то важное в жизни навсегда, навсегда». На фоне этих слов звучит «Реквием» Моцарта – месса по усопшему.

Но ведь если ты хочешь создать собственную новую технику, с которой ничего не сравнится, не похожую на все остальное, это означает, что композитор должен отказаться от общения с внешним миром и погрузиться внутрь себя, коммуницируя лишь с собственным произведением, верно? Если музыка погрузится в самое себя и потеряет коммуникационный посыл – она станет мертвым языком. Отказавшись от своей природы, она станет проводником не жизни, но смерти и разрушения, так, что ли?

Выходит, тем самым объявляется смерть коллективного и устанавливается триумф индивидуального, а социальный пакт между сторонами коммуникативного акта, композитором и слушателем разрывается.

– По сути, многие придерживались этой доктрины, вот только осуществляли ее по-разному. Говоря на эту тему, я чувствую на душе камень.

В те годы в воздухе чувствовалось ощущение пустоты и глубокого смятения, и в то же время претензий было все больше, все хотели во что бы то ни стало продолжать двигаться именно в этом направлении. Выхода не было.

Я вспоминаю великого флейтиста Северино Гаццеллони, который исполнил в Дармштадте «кроссворд» Евангелисти… композиторы приклеивали на партитуры мошек вместо нот, а иной же раз исполнителям и вовсе выдавались обычные газеты, и требовалось это играть! Все перевернулось с ног на голову. Было непонятно, кого больше хотят эпатировать – слушателя, исполнителей или самих себя.

Со временем я стал думать об этом этапе развития музыки как о желании провоцировать окружающих, наряду с потребностью подчеркнуть собственную принадлежность к классу интеллектуалов. Таким образом композиторы хотели выделиться. И в очень редких случаях речь шла о действительно честном и сознательном поиске нового пути.

– Этот класс полагался на собственные представления о бытии, и его представители были уверены, что достигли недостижимых высот?

– Каждый реагировал на кризис музыкальной теории по-своему, но за короткое время мы потеряли большую часть публики, утратили необходимых участников коммуникативного акта.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.