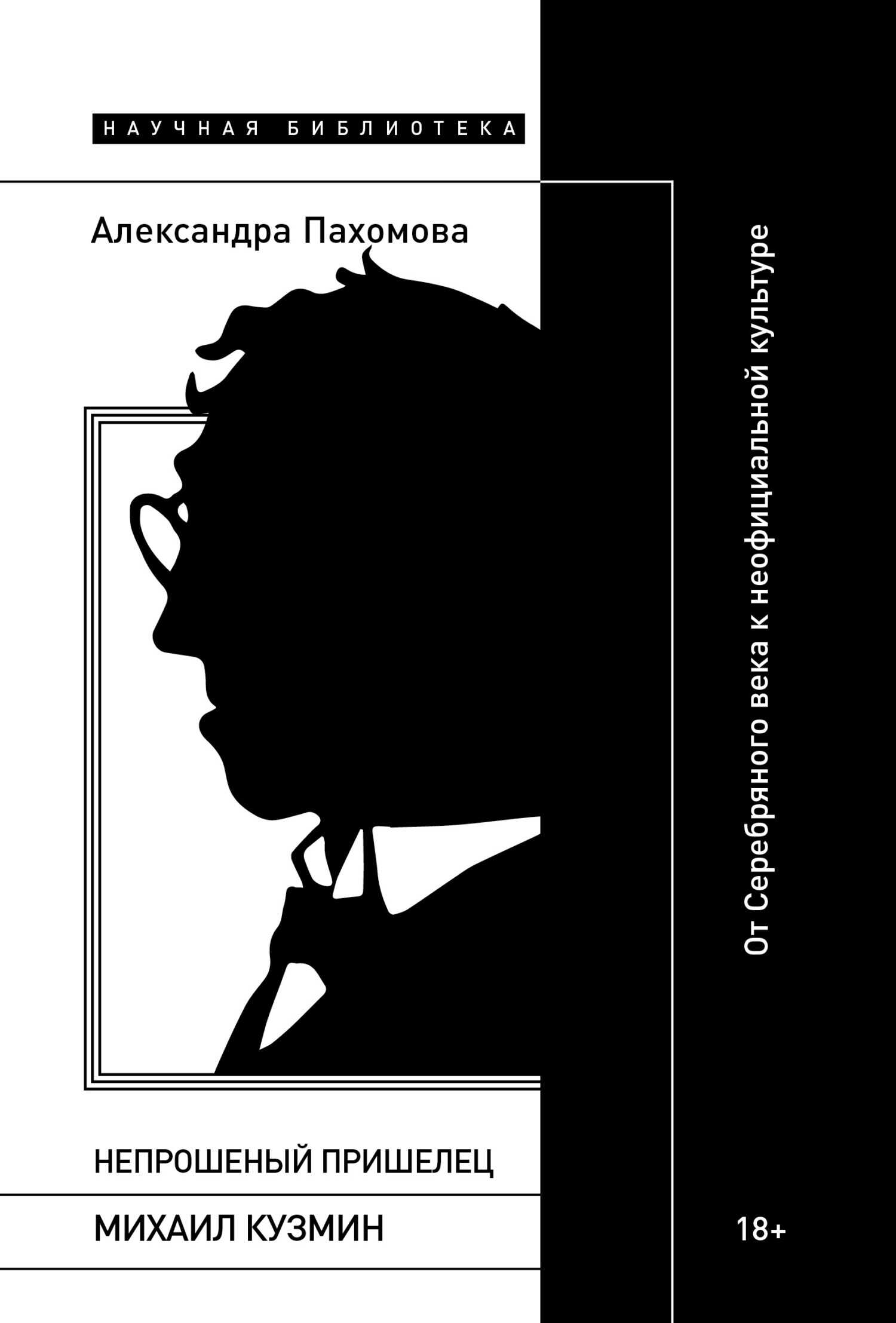

Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова Страница 6

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александра Сергеевна Пахомова

- Страниц: 162

- Добавлено: 2025-07-15 23:00:40

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова» бесплатно полную версию:Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).

Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - Александра Сергеевна Пахомова читать онлайн бесплатно

если современники Кузмина работали над созданием дистанции по шкалам «настоящее – прошлое» и «профанное – сакральное», то Кузмин показывает эллинистическую Александрию изнутри, глазами ее жителя <…>. Если символисты из ирреальных модусов использовали воспоминание, видение, мечту/воображение <…>, то Кузмину хватает двух, более приземленных: воспоминания (обычно о возлюбленном) и воображения (погружающего читателя в александрийскую жизнь)[42].

Кузмин нарочито стирал границу между интимным и сакральным. С одной стороны, это укладывалось в символистскую эстетику. С другой – это довольно революционный для литературы того времени шаг: автор открыто говорил о собственном опыте, помещая себя и свое мироощущение, а не оторванного от реальности героя, в центр своих эстетических построений.

Стоит сказать, что впервые «александрийцем» назвал Кузмина даже не Волошин, а Вяч. Иванов на одном из собраний на «башне»:

Вяч<еслав> Ив<анович> говорил очень интересно и верно об эпохах органических и критических, трагизме и jardin d’Epicure, мне было неловко, что он вдруг заметил: «Вот прямо против меня талантливый поэт, автор „Алекс<андрийских> песень“, сам Александриец в душе» (запись от 25 апреля 1906 г.)[43].

Кроме того, в дни, к которым относится эта запись, на «башне» обсуждалось создание «вечеров Гафиза» – литературного салона, стилизованного под античные пиры. Игровая природа этого объединения, в котором «переплелись мудрость с понимающей и прощающей улыбкой, торжественные тайны со слегка хмельной поступью»[44], культ масок и ролевого поведения диктовали особый тип восприятия реальности. Прозвище Кузмина в кругу гафизитов – Антиной – связывало его с миром «Александрийских песен», делая органичной частью этого жизнетворческого предприятия.

В изложении Волошина образ «александрийца» получил не историософскую, а эстетическую трактовку, и в этом виде был подхвачен другими критиками. Определение Вяч. Ив. Иванова «живой анахронизм» (из стихотворения «Анахронизм», впервые опубликованного в «Золотом руне» (1909. № 2–3) и затем появившегося в сборнике «Cor Ardens» (1911–1912)): «Старообрядческих кафизм / Чтецом стоя пред аналоем / Иль Дафнисам кадя и Хлоям, / Ты всё – живой анахронизм»[45], облекло этот образ в афористичную формулу. К концу 1900-х годов штамп «древний Кузмин» уже можно встретить как у критиков, близких к символизму, так и в отзывах из противоположного лагеря. См., например, у символиста и эзотерика Бориса Дикса (поэта Б. А. Лемана, близкого в те годы к кругу Кузмина): «…в этих маленьких песнях перед нами снова оживает древняя Александрия с ее умирающим эллинством, через утончившиеся формы которого сквозит суеверие востока»[46]; у близкого в те годы к модернистам И. Г. Эренбурга:

У него нет ни слова современности. Но потому нам и дороги умирающие маркизы, что в них мы чуем себя. Над его стихами ненавидишь будущее за то, что оно сможет стряхнуть хоть одну пылинку прошлого[47], —

или применительно к чуть более поздней прозе – у принципиального противника модернизма А. А. Измайлова:

Старые веранды, боскеты, лорнеты, фижмы, старые кадрили и вальсы, франтовство 30-х годов – все это имеет странную и неотразимую власть над Кузминым. Верующие в перевоплощение душ могли бы ссылаться на него, как на ходячий аргумент теории[48].

Сама по себе репутация «живого александрийца» была запоминающейся и яркой, однако Кузмин не остановился на одном публичном образе. Значительную роль в построении его репутации сыграла повесть «Крылья», которая сразу после журнальной публикации вышла двумя отдельными изданиями в «Скорпионе» (в первой половине 1907 года и в начале 1908-го)[49] и моментально была распродана. О популярности книги свидетельствует письмо В. Я. Брюсова начала 1907 года отцу: «„Крылья“ Кузмина имеют большой успех. Все хотят купить № 11, где они напечатаны. Выпускаем роман отдельной книжкой»[50]. 26 сентября 1907-го Брюсов писал Кузмину о том, что тираж повести распродан, что потребовало выпуск следующего издания.

Чем же были притягательны «Крылья»? Прежде всего своей центральной идеей – апологией любых форм любви. О разных, но преимущественно телесных ее проявлениях говорят почти все герои романа – Штруп («Вместо человека из плоти и крови, смеющегося или хмурого, которого можно любить, целовать, ненавидеть, в котором видна кровь, переливающаяся в жилах, и естественная грация нагого тела». – Проза, 1, 195), Даниил Иванович («…дело в том, что только циничное отношение к какой бы то ни было любви делает ее развратом». – 1, 210), Марья Дмитриевна («И это неправда, что старухи говорят, будто тело – грех, цветы, красота – грех, мыться – грех. Разве не Господь всё это создал: и воду, и деревья, и тело? Грех – воле Господней противиться: когда, например, кто к чему отмечен, рвется к чему – не позволять этого – вот грех!». – 1, 256). Открытая провокативность этих идей и прямая полемика с консервативной моралью не могла остаться незамеченной. Неприкрытый гомоэротический сюжет оказался востребованным публикой еще и потому, что в конце 1900-х годов вышло сразу несколько произведений эротического или открыто порнографического содержания, среди которых «Мелкий бес» (1905) Ф. Сологуба, «Леда» (1906) А. П. Каменского, «Санин» (1907) М. П. Арцыбашева, «Тридцать три урода» (1907) Л. Д. Зиновьевой-Аннибал; в 1907 году был опубликован первый перевод скандального трактата О.Вейнингера «Пол и характер». Их появление вызвало общественный резонанс и стимулировало широкую дискуссию о «половом вопросе», чему было посвящено множество книг с примечательными названиями, такими как «Порнографический элемент в русской литературе» Г. С. Нейфельда (СПб., 1909), «Половой рынок и половые отношения» А. И. Матюшевского (СПб., 1908), «Помрачение божков и новые кумиры: Книга о новых веяниях в литературе» А. А. Измайлова (М., 1910) и др. Общим местом этой литературы было осуждение авторов, показывающих «одну грязь половых эксцессов»[51]. В те годы сексуальные перверсии и возможность их открытого обсуждения в печати воспринимались как симптом болезненного состояния и деградации общества[52]. Кроме того, как отмечает историк Дэн Хили, с 1870-х годов гомосексуальная субкультура в столице дореволюционной России начала обретать видимость: появлялись особые места знакомства, вырабатывался язык, сигнализирующий о принадлежности к «кругу», что также активно обсуждалось в прессе[53]. Следствием этого стала моральная паника, охватившая общество: популярным городским слухом, просочившимся в прессу, стала легенда о «клубе развратников», где предаются пороку и читают произведения Кузмина (почетного члена этого клуба), или о возникновении идеологии «санинства» среди молодежи[54].

В отличие от «Александрийских песен», появление которых было отмечено небольшим кругом писателей-модернистов из круга «Весов», «Крылья» стали литературным скандалом в широких читательских кругах. Имя Кузмина сразу стало ассоциироваться с изображением противоестественного и развратного:

…никому еще

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.