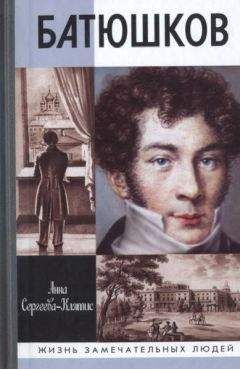

Анна Сергеева-Клятис - Батюшков Страница 51

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Анна Сергеева-Клятис

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03515-7

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 108

- Добавлено: 2018-12-11 09:46:41

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Анна Сергеева-Клятис - Батюшков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Анна Сергеева-Клятис - Батюшков» бесплатно полную версию:Один из наиболее совершенных стихотворцев XIX столетия, Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) занимает особое место в истории русской словесности как непосредственный и ближайший предшественник Пушкина. В житейском смысле судьба оказалась чрезвычайно жестока к нему: он не сделал карьеры, хотя был храбрым офицером; не сумел устроить личную жизнь, хотя страстно мечтал о любви, да и его творческая биография оборвалась, что называется, на взлете. Радости и удачи вообще обходили его стороной, а еще чаще он сам бежал от них, превратив свою жизнь в бесконечную череду бед и несчастий. Чем всё это закончилось, хорошо известно: последние тридцать с лишним лет Батюшков провел в бессознательном состоянии, полностью утратив рассудок и фактически выбыв из списка живущих.Не дай мне Бог сойти с ума.Нет, легче посох и сума… —

эти знаменитые строки были написаны Пушкиным под впечатлением от его последней встречи с безумным поэтом…

В книге, предлагаемой вниманию читателей, биография Батюшкова представлена в наиболее полном на сегодняшний день виде; учтены все новейшие наблюдения и находки исследователей, изучающих жизнь и творчество поэта. Помимо прочего, автор ставила своей целью исправление застарелых ошибок и многочисленных мифов, возникающих вокруг фигуры этого гениального и глубоко несчастного человека.

Анна Сергеева-Клятис - Батюшков читать онлайн бесплатно

Если в «Моих пенатах» адресат представлен в роли философа, пользующегося всеми наслаждениями бытия и, по сути, разгадавшего загадку жизни и смерти, то теперь образ его изменился до неузнаваемости. Стихотворение «К другу» начинается прямым обращением к Вяземскому, дословно совпадающим в некоторых местах с текстом «Моих пенатов» и продолжающим старую тему:

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?Где постоянно жизни счастье?Мы область призраков обманчивых прошли,Мы пили чашу сладострастья:Но где минутный шум веселья и пиров?В вине потопленные чаши?Где мудрость светская сияющих умов?Где твой Фалерн и розы наши?

Жизнь расставила акценты иначе, чем предполагала самоуверенная юность. «Мудрец младой», «Аристиппов внук» на себе испытал страшные удары судьбы, «прелестницы записные» оказались в числе «обманчивых призраков», роскошные пиры прекратились, да и самый дом, в котором пировали когда-то молодые философы, «в буре бед исчез». Здесь нет точной биографической отсылки: дом Вяземского, его имение Остафьево как раз «в буре бед» уцелело, но там был похоронен первенец Вяземского Андрюша, умерший в августе 1814 года. В одном из писем Вяземскому Батюшков упоминает об этом: «Ты плакал в Астафьеве. Я не жалею о тебе, слезы твои не горестны были, время отняло у них горечь. Что делать? плакать или вздыхать! Мы ходим по развалинам и между гробов»[341]. В стихотворении эти слова воспроизводятся почти буквально:

Минутны странники, мы ходим по гробам,Все дни утратами считаем;На крыльях радости летим к своим друзьям, —И что ж? их урны обнимаем.

Следующая часть иллюстрирует эту истину на жизненном примере, она посвящена преждевременной смерти прелестной юной подруги адресата с условным именем Лила, воплощавшей в себе все возможные совершенства[342]. Эти строки стоит привести для демонстрации виртуозного языка «итальяниста» Батюшкова, который нисколько не проигрывает от изменения темы и тональности:

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,Сияла Лила красотою?Благие небеса, казалось, дали ейВсё счастье смертной под луною:Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,Любви и очи и ланиты;Чело открытое одной из важных МузИ прелесть — девственной Хариты.

Этот фрагмент поражает звуковой изобретательностью: Батюшков с умением мастера выстраивает потрясающий музыкальный ряд из сонорных и гласных; играя с итальянскими созвучиями, доходит до, казалось бы, невозможной в русском языке напевности. Чего стоит одно его знаменитое зияние «любви и очи и ланиты»! Неслучайно Пушкин пришел в восторг, перечитав этот текст, и напротив приведенной строки поставил: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков!»[343]

Понятно, что жизненные утраты, смерть близких, разочарования и потери совершенно обесценили прежние упования и надежды. Поиски надежной опоры в истории, философии или искусстве не привели к желаемому результату, более того, дарование тоже не выдержало выпавших на долю поэта испытаний и музы отвернулись от него. И вот когда рассчитывать уже не на что, лирический герой снова обретает смысл существования. Это происходит, конечно, благодаря Божественному Провидению, чуду, но и не без участия самого поэта (отметим это обстоятельство особо, поскольку способ религиозного обращения, описанный здесь Батюшковым, находится вне рамок канонического православия):

Я с страхом вопросил глас совести моей…И мрак исчез, прозрели вежды:И Вера пролила спасительный елейВ лампаду чистую Надежды.Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:Ногой надежною ступаюИ, с ризы странника свергая прах и тлен,В мир лучший духом возлетаю.

Концовка стихотворения нас не должна удивлять. Восприятие земной жизни как странствия и человека как временного скитальца — старая литературная традиция, подхваченная сентименталистской эпохой. Скажем, в романе Гёте «Страдания юного Вертера», который Батюшков любил и почитал[344], герой говорит о себе точно этими словами: «Да, я только странник, только скиталец на земле!»[345] Отсюда же и обозначение «мира лучшего» как небесной отчизны, в которую устремлена человеческая душа. Итак, герой заглядывает в глубины своей совести и там черпает Веру. Не история и философия, а только Вера дает ему светлую Надежду на будущее. Обратим внимание на метафоры тьмы, в которую был погружен герой до своего прозрения («Мой Гений в горести светильник погашал / И Музы светлые сокрылись»), и света, вспыхнувшего с обретением Надежды («лампада чистая», «солнцем озарен»). Какую же, собственно, надежду обретает герой и предлагает как единственный рецепт спасения адресату своего послания? Надежду на скорую и неминуемую смерть.

III

«Не все ли места равны?»

В конце поста, не дождавшись Пасхи, которая в 1815 году приходилась на 18 апреля, Батюшков на Страстной седмице выехал из Петербурга в имение отца Даниловское. Однако до этого произошло еще одно событие, о котором нет упоминаний в письмах Батюшкова, но которое исследователи реконструировали по другим источникам[346]. В конце марта — начале апреля 1815 года Батюшков встретился и познакомился с молодым племянником В. Л. Пушкина — Александром Сергеевичем. Об этом событии мы знаем из письма самого Пушкина Вяземскому 27 марта 1816 года: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого год тому назад завоевал он Бову Королевича»[347]. М. А. Цявловский установил, что в начале 1815 года Пушкин болел дважды: 3–5 февраля и 31 марта — 2 апреля[348]. В начале февраля Батюшков вряд ли мог посетить его в Царском Селе, потому что в январе сам простудился, пережил серьезное нервное расстройство, и выздоровление заняло почти месяц. Между тем как раз в январе в переписке с Вяземским впервые встречается имя молодого Пушкина — Вяземский отзывается о нем восторженно. О чем могли говорить между собой мальчик-лицеист, отметившийся в большой литературе своими первыми произведениями, и маститый поэт, снискавший уже настоящую известность? Понятно, Батюшков должен был высказывать какие-то советы, наставлять развивающийся талант. Совершенно очевидно, что в том состоянии и настроении, в котором мы застаем Батюшкова в конце марта 1815 года, он наверняка рекомендовал Пушкину писать важные и серьезные вещи, не размениваться на безделки. Отсюда и знаменитый ответ Пушкина, прозвучавший в его послании Батюшкову «В пещерах Геликона…», написанном в 1815 году:

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.