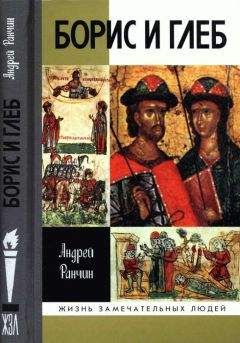

Андрей Ранчин - Борис и Глеб Страница 48

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Андрей Ранчин

- Год выпуска: 2013

- ISBN: 978-5-235-03635-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 126

- Добавлено: 2018-12-10 20:53:13

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Андрей Ранчин - Борис и Глеб краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Андрей Ранчин - Борис и Глеб» бесплатно полную версию:Первые русские святые, братья Борис и Глеб избрали для себя добровольную смерть, отказавшись от борьбы за власть над Киевом и всей Русской землей. Это случилось почти тысячу лет назад, летом и в начале осени 1015 года, после смерти их отца Владимира, Крестителя Руси. Но в последующей русской истории парадоксальным образом святые братья стали восприниматься как небесные заступники и воители за Русскую землю; их незримое присутствие на полях сражений с завоевателями, иноплеменниками русские люди ощущали постоянно и на протяжении многих веков — и на льду Чудского озера в 1242 году, и накануне и во время Куликовской битвы 1380 года, и при нашествии на Русь войск крымского хана Девлет-Гирея в XVI столетии… В наш век, культивирующий прагматизм и гедонизм и признающий лишь брутальных героев, братья Борис и Глеб, явившие миру подвиг непротивления злу, могут показаться теми, кого на убогом языке улицы называют «неудачниками», «лузерами». Но совершённое ими не имеет ничего общего ни с податливым и робким подчинением обстоятельствам, ни с трусостью и параличом воли. Об этом напоминает автор книги, доктор филологических наук, профессор Андрей Михайлович Ранчин.

Представленная вниманию читателей книга — по существу первый опыт именно биографического, а не житийного повествования о Борисе и Глебе. Автор тщательно разбирает все версии источников, все свидетельства, имеющие отношение к биографии братьев, пытаясь дать свой ответ на вопрос: почему именно Борису и Глебу, а не каким-то иным жертвам столь частых в Древней Руси внутридинастических конфликтов, довелось стать первыми русскими святыми?

Андрей Ранчин - Борис и Глеб читать онлайн бесплатно

Впрочем, и принцип старшинства был закреплен в Библии. (Приобретение младшими сыновьями — Исааком и Иаковом — прав первородства мыслится в Ветхом Завете как следствие избранничества свыше, божественного «произвола», как вмешательство Промысла Божия, но отнюдь не как правовая норма.) А Святополк, как полагает современный историк, «вероятно, заявил о своих правах на стол Киевский по праву первородства. Этот принцип <…> был свойственен и христианскому сознанию в соответствии со Священным Писанием. В Ветхом Завете утверждались не только особое положение первенца по отношению к младшим братьям (Быт. 49, 3; Исх. 22, 29; Втор. 21, 17), но и особое право на царство: “И дал им [сыновьям] отец их большие подарки серебром, и золотом, и драгоценностями, вместе с укрепленными городами: царство же отдал Иораму, потому что он первенец” (II Пар. 21, 3). Апостол Павел решительно осуждал людей, которые могли бы отказаться от особых прав первородства за ничтожную подачку (Евр. 12, 16). Таким образом, Святополк мог утверждать свои права на Киевский престол, который он занял в отсутствие соперников не только как сын Ярополка, но и в соответствии со Священным Писанием»{349}.

История «варварского» мира и новокрещеных государств содержит множество примеров, свидетельствующих, что реальным основанием для получения власти была не сила права, а право силы{350}. При этом право претендовать на власть давала сама принадлежность к сакральной королевской династии, обладавшей особой харизмой, а не возраст и место в иерархии внутридинастических отношений. В германском мире до Гензериха (ум. 447), правителя вандалов, право на престол имел любой представитель королевского рода — наследование определялось народным избранием или захватом власти{351}. «У первобытных народов верховная власть не всегда передавалась по наследству и доставалась тому, кто, например, победил правителя в единоборстве». Позднее, в том числе и на Руси в раннекиевский период, борьба происходила уже только внутри одного княжеского рода Рюриковичей. «Приобретение власти посредством убийства соперника иллюстрирует вся <…> история языческой Руси», — утверждает И.Я. Фроянов{352}. И не только русской. Чешский князь Болеслав «оскопил брата Яромира и пытался удушить в бане младшего Ульриха», а польский князь Болеслав, тесть Святополка Окаянного, восстановил целостность государства, изгнав мачеху и сводных братьев, а также ослепив своих родичей{353}. Причем ситуация с вокняжением польского правителя в 992 году, по-видимому, напоминала историю прихода к власти Святополка Окаянного: отец Болеслава Мешко I, вероятно, намеревался передать власть не ему, старшему сыну, а младшим сыновьям от последнего брака{354}. Историк А.Е. Пресняков так резюмировал размышления над этими свидетельствами: «Всё, что мы наблюдали в древней Руси, знакомо истории других народов — славянских и германских. Кровавы первые страницы истории всех молодых государств славяно-германского мира. И этим она обязана не случайным чертам нравов жестокой, варварской эпохи. Всюду мы видим, как понятие наследства, обычноправовое понятие семейного быта, примененное к княжому владению, ведет к распаду молодой государственности, еще не успевшей создать новые нормы и отношения, свободные от узких рамок частного семейного быта. Всюду потребность сохранить раз созданное единство ведет к борьбе против того, что сознавалось как право к семейным злодеяниям, уничтожению соперников-братьев и прочей родни. Рядом кровавых опытов доходят исторически молодые династии на заре славянского средневековья до попыток выработать компромиссы для примирения непримиримых начал: государственного и семейно-династического»{355}.

Вражда — соперничество и недоброжелательство между братьями, нередко разрешающееся кровью, — была и в древности, и позднее явлением, распространенным шире, чем можно было бы ожидать. «Мы инстинктивно склонны представлять отношения братьев как сердечное единение, но мифологические, литературные и исторические примеры, приходящие на ум, — почти всегда примеры конфликта: Каин и Авель, Иаков и Исав, Этеокол и Полиник, Ромул и Рем, Ричард Львиное Сердце и Иоанн Безземельный», — заметил известный философ и антрополог Р. Жирар{356}. Пророк Иеремия еще за много веков до убиения Бориса и Глеба давал горький совет и восклицал: «Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости» (9: 4—5). При отсутствии закона, определявшего наследование сыновьями власти и достояния отца, вражда и насилие были не только неизбежными, но и естественными.

Святополк, занявший киевский престол раньше Бориса, тем самым мог считаться законным, легитимным правителем, даже если право старшинства не было тогда юридической нормой. Тем более — если он действовал в соответствии с принципом старшинства, если этот принцип уже был известен. Нелегитимной власть Святополка могла быть признана только в одном случае: если Владимир оставил распоряжения относительно престола и распоряжение это было в пользу Бориса. Высказывалось предположение, что завещания не было{357}. Не уверен, что это так: Владимир — об этом говорит вся история его властвования — был в высшей мере разумным правителем и не мог не озаботиться обеспечением престола Борису, если действительно желал видеть ростовского князя своим наследником. Собственный страшный и преступный по христианским нормам опыт прихода к власти, заговор Святополка, мятеж Ярослава должны были убедить отца в необходимости самых серьезных действий для возведения Бориса на престол. И эти действия были совершены, подтверждением чему — недовольство Святополка и Ярослава, если, конечно, и заговор одного, и «сепаратистский» бунт другого были вызваны именно десигнацией Бориса.

По нормам византийского права и обычая Владимир, провозглашая одного из младших сыновей своим возможным соправителем и наследником, поступал абсолютно законно. Не исключено, что его решение не противоречило и отечественному праву и обычаю. Как представлялось А.Е. Преснякову, «Бориса можно считать сыном от последнего (второго, христианского брака) Владимира с какой-то болгарыней. Если такое предположение признать правильным, то и намерение Владимира передать главное преемство после себя вполне в духе воззрений эпохи. Семья, по этим воззрениям, состоит из отца, матери и детей. Резко сознавалось различие единоутробного братства от братства сводного, “мачешина” от родного брата. В древнейших семейно-правовых воззрениях мы не находим сколько-нибудь определенного представления о преимуществах права первородства, преимуществах старшего сына перед остальными». Так что «указанные намерения Владимира не противоречили семейно-правовым понятиям его времени, а лично у него могли еще укрепиться раздорами со старшими сыновьями»{358}.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.