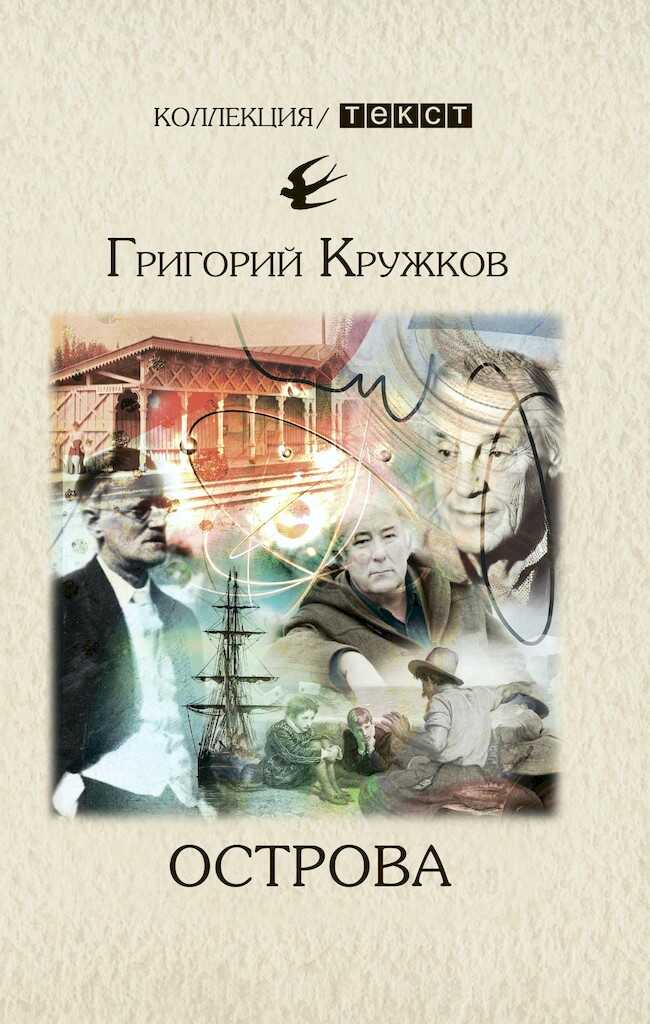

Острова - Григорий Михайлович Кружков Страница 40

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Григорий Михайлович Кружков

- Страниц: 84

- Добавлено: 2025-08-29 02:00:53

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Острова - Григорий Михайлович Кружков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Острова - Григорий Михайлович Кружков» бесплатно полную версию:Григорий Кружков — поэт и переводчик, литературный критик и исследователь англоязычной поэзии, лауреат премии имени Александра Солженицына и почетный доктор литературы Дублинского университета.

В эту книгу включены его прозаические, в основном, автобиографические опыты: рассказы о детстве и юности, о Томском университете, городке физиков Протвине, об Америке и Ирландии, а также воспоминания об Арсении Тарковском, Вильгельме Левике, Валентине Берестове, Иосифе Бродском, Шеймасе Хини и других.

Острова - Григорий Михайлович Кружков читать онлайн бесплатно

Любопытно, что этот случай «непочтительности к старшему» нисколько не повлиял на наши отношения; мне даже кажется, что после этого Вильгельм Вениаминович стал относиться ко мне лучше, чем прежде. Через год он передал мне свой поэтический семинар в Некрасовской библиотеке (щедро расхвалив перед милой Аллой Александровной, библиотечным куратором семинара). Так я — с легкой руки Левика — в первый раз в жизни сделался «начальником» и руководил некрасовским семинаром еще лет восемь, примерно до 1990-года, когда all changed, changed utterly.

4

Но в чем же там было дело с сонетом? Я позволю себе остановиться на этом, потому что случай мне кажется поучительным. Обращаясь к звезде, бессонно бдящей над миром, поэт восклицает, что хотел бы так же бодрствовать всю ночь, храня сон своей любимой. В переводе Чухонцева:

Чтоб неусыпно слышать над собой Ее дыханья шелест тополиный И в этом милом шелесте ночном Жить вечно — иль забыться вечным сном.

Интересно, что в оригинале никаких деревьев нет (они, может быть, приехали из лермонтовского: «надо мной чтоб, вечно зеленея…»). Зато у переводчика гениально передана экзальтация любви — невозможной, несбыточной, уводящей в смерть, неотличимую от блаженства. Той любви, которая, как сказано в «Оде Греческой Вазе», «намного выше живой человечьей страсти» (All breathing human passion far above): именно поэтому в заключительных строках сонета речь автора — страстная, задыхающаяся (слово still повторяется четыре раза, слово ever — трижды!), а дыхание любимой — ровное, почти как колыхание морских волн (fall and swell), остужающее.

No — yet still steadfast, still unchangeable,

Pillow’d upon my fair love’s ripening breast,

To feel for ever its soft fall and swell,

Awake for ever in a sweet unrest,

Still, still to hear her tender-taken breath,

And so live ever — or else swoon to death.

И в сонете, и в оде происходит одно и то же: влюбленный тянется к любимой, а она ускользает, превращаясь в вазу или в дерево. Чтоб неусыпно слышать над собой ее дыханья шелест тополиный… Так Дафна под руками Аполлона обернулась прохладно шелестящим лавром.

У Левика, увы, совершенно отсутствует этот мотив, все превращено в более или менее обычный любовный ноктюрн:

Нет, неизменным, вечным быть хочу,

Чтобы ловить любимых уст дыханье

И чувствовать, припав к ее плечу,

Полурасцветшей груди трепетанье,

И в тишине, забыв покой для нег,

Жить вечно — или же уснуть на век.

На мой взгляд, и «груди трепетанье», и «забыв покой для нег» звучат неверно, даже фальшиво. Здесь мы ощущаем границы владений Левика-переводчика. Он все-таки слишком преданный натуре художник, чуждый бесплотной мистики и выспренней экзальтации. А у Китса в поздних сонетах и в одах именно это: мистика и сакрализация мира — вопреки тому, что сам поэт был явным безбожником, даже вольтерьянцем. Вопреки или благодаря — трудно сказать, потому что религиозная энергия, изначально присущая всякой человеческой душе, у неверующего зачастую высвобождается чище и горячей, чем у добросовестного прихожанина церкви.

Это — то, что я ощутил сразу и соответственно полагал, что перевод Левика по всем статьям проигрывает переводу Чухонцева. Лишь со временем я увидел и другое: то, чему можно поучиться у Вильгельма Вениаминовича и на этом сонете. Сравните первые два катрена:

О, быть и мне бы, яркая звезда,

Таким же неизменным и счастливым,

Но не аскетом в подвиге труда,

Следящим за приливом и отливом

В обряде омовения земли

Или смотрящим на седые складки

Помолодевших гор в канун зимы

И на снега в просторном беспорядке…

(О. Чухонцев)

О, если б вечным быть, как ты, Звезда!

Но не сиять в величье одиноком,

Над бездной ночи бодрствуя всегда,

На землю глядя равнодушным оком, —

Вершат ли воды свой святой обряд,

Брега людским даруя очищенье,

Иль надевают зимний свой наряд

Гора и дол в земном круговращенье, —

(В. Левик)

Заметим, что в оригинале сонет Китса представляет собой одно предложение, гибкое и вьющееся. Чем ответит переводчик на этот вызов? У Чухонцева, если честно, все же заметны следы борения с английским синтаксисом — напряжение, оставшееся в самом начале: «О, быть и мне бы…» Русские стихи так не начинаются. Вариант Левика: «О, если б вечным быть, как ты, Звезда!» — вопросов не вызывает. За исключением, может быть, одного: куда делось слово «яркая»?

Оно опущено. Недостаток ли это перевода? На мой взгляд, нет. В том-то и дело, что в русском слове «звезда» уже заключена и яркость, и мерцание — поэтому переводить английское bright star двумя русскими словами (разгоняя при этом два слога до пяти!) совершенно излишне. Между прочим, и high ship[3] — по-русски просто «корабль», а не «высокий корабль»: в самом слове «корабль» уже заключена высота — в отличие от «судна». Решение Левика обойтись одним словом «Звезда» — с заглавной буквы, увеличивающей яркость, — представляется мне абсолютно логичным. (Заглавная буква оправдана еще и тем, что у Китса, по-видимому, имеется в виду Полярная звезда.)

Сравним теперь общую синтаксическую схему двух переводов. Чухонцев: «О быть и мне бы… но не аскетом… следящим за… или смотрящим на…» и т. д. Левик: «О если б вечным быть… но не сиять… бодрствуя… глядя равнодушным оком… вершат ли… или одевают…» Нельзя не признать, что причастия Чухонцева («следящим», «смотрящим») несколько прямолинейны и тяжеловаты для сонета, в то время как Левик виртуозно обходит их, используя естественный русский оборот — того же типа, что у Некрасова в хрестоматийном: «Следит, хорошо ли метели лесные тропы занесли…»

Вот такому выстраиванию каркаса сонета, чтобы он стоял, не пошатываясь ни влево, ни

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.