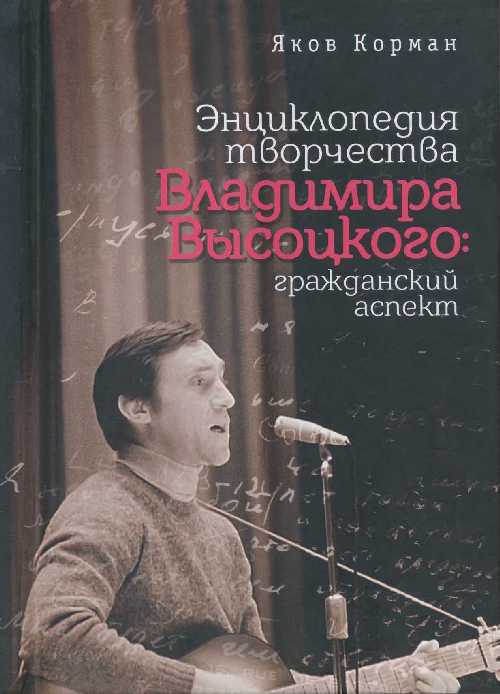

Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский аспект - Яков Ильич Корман Страница 40

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Яков Ильич Корман

- Страниц: 845

- Добавлено: 2023-10-23 09:10:01

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский аспект - Яков Ильич Корман краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский аспект - Яков Ильич Корман» бесплатно полную версию:Данная монография представляет собой целостное исследование, посвященное гражданскому аспекту в творчестве В. Высоцкого, главным образом — теме «Поэт и власть».

Выявлен единый социально-политический подтекст в произведениях на самую разнообразную тематику: автомобильную, спортивную, военную, тюремно-лагерную, морскую, религиозную, сказочную, медицинскую и музыкальную.

Рассмотрены параллели между стихами Высоцкого и произведениями М. Лермонтова, Н. Некрасова, М. Салтыкова-Щедрина, А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, О. Мандельштама, М. Булгакова, И. Ильфа, Е. Петрова, Е. Шварца, Вен. Ерофеева, А. Галича, И. Бродского и других писателей.

Особое внимание уделено связям творчества Высоцкого с советским лагерным фольклором.

Исчерпывающе проанализированы фонограммы и рукописи поэта, введены в оборот многочисленные черновые варианты (в том числе не публиковавшиеся ранее — из трилогии «История болезни» и стихотворения «Палач»).

Книга рассчитана на всех, кто интересуется поэзией Владимира Высоцкого и советской историей второй половины XX века.

Энциклопедия творчества Владимира Высоцкого: гражданский аспект - Яков Ильич Корман читать онлайн бесплатно

***

Как известно, в конце 1950-х — начале 1960-х годов (да и позднее) Высоцкий исполнял много блатных и лагерных песен, которые ему не принадлежали, и делал это настолько личностно, что, казалось, он поет о самом себе. Впрочем, так оно и было. Например, в концовке песни «Приморили, ВОХРы, приморили» (известна фонограмма 1963 года у А. Синявского) есть такая строфа: «Но приморили, суки, приморили, / Загубили волюшку мою, / Вороные кудри поседели, / Я у края пропасти стою». Здесь каждая строчка буквально «взывает» к произведениям самого Высоцкого:

1) «Но приморили, суки, приморили».

Мы уже говорили о том, что поэт часто называет представителей власти словом суки («Высоцкий и Ленин», с. 22 — 24).

2) «Загубили волюшку мою».

Данная строка почти без изменений перешла в «Серебряные струны» (1962): «Загубили душу мне, отобрали волю…».

3) «Вороные кудри поседели».

Похожие образы применяет к себе и лирический герой Высоцкого, выступающий в разных масках: «И ветер злой со щек мне сдул румянец / И обесцветил волосы мои» /5; 519/, «Дак откуда у меня хмурое надбровье? / От каких таких причин белые вихры?» /5; 126/, «Я был кудряв, но кудри истребили» /5; 158/, «Кудри сбросил — как без них?» /4; 213/, «Я опоздать боялся и от страха поседел» /4; 93/, «Стал от ужаса седым звонарь» /3; 199/, «А в тридцать семь не кровь — да что там кровь! — и седина / Испачкала виски не так обильно» /3; 40/, «И отправляют нас, седых, / На отдых, то есть бьют под дых» /5; 244/.

4) «Я у края пропасти стою».

И здесь перед нами — один из самых распространенных мотивов в поэзии Высоцкого: «Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю / Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю» /3; 167/, «А раньше я думала, стоя над кручею, / “Ах, как бы мне сделаться тучей летучею!”» /4; 94/, «Снова я над самой кручей — / Подо мной песок зыбучий / да обманчивый» / 5; 462/ и т. д.

5) «А мы идем по выжженной степи».

Этот образ будет подробно разрабатываться в «Набате» (1972) и в повести «Дельфины и психи» (1968): «А когда остынет голая пустыня, / Вновь придется начинать с нуля». «Планета вымерла. Место свободно — прилетай и заселяй».

В первом случае апокалипсис возникает в результате смертельной болезни — чумы, а во втором — из-за того, что «все лежат в психиатрической» и «всем делают уколы, от которых развивается информация, т. е. импотенция, конечно. И все импотенты. И дети не родятся, и наступает конец света» /6; 39/.

6) «И того, кто взял с собою гордость, / Показать ту гордость не моги».

Тут же вспоминается другая лагерная песня, но уже самого Высоцкого, — «Побег на рывок» (1977): «Я гордость под исподнее упрятал, — / Здесь на кретинов тянут гордецы» (АР-4-14). А в другом варианте: «Мол, хватит, то-то, все вы гордецы», — обыгрывается реплика Фамусова из «Горя от ума» (1824) Грибоедова: «Вот то-то, все вы гордецы!» (действие II, явление 2).

Аналогичным образом Высоцкий переосмысливал и другие исполнявшиеся им, но ему не принадлежавшие, лагерные и блатные песни, наполняя их личностным подтекстом. В качестве примера рассмотрим песни «Речечка» и «Может, для веселья, для острастки…».

Исходный вариант «Речечки» написал в 1832 году Николай Цыганов: «Течет речка по песочку, / Через речку — мостик; / Через мост лежит дорожка / К сударушке в гости!»[422]. За исключением первой строки, ничего общего с лагерным вариантом, исполнявшимся Высоцким с 1961 по 1980 год, этот текст не имеет. Приведем позднюю версию — запись 1978 года в студии М. Шемякина (всего известно порядка 10 фонограмм): «Течет речка да по песочку, / Бережочек моет, / А молодой жульман, да молодой жульман / Начальничка молит: / “Ой ты, начальничек да над начальниками, / Отпусти на волю: / Там соскучилась, а может, ссучилась / На свободе Дроля”. / “Отпустил бы тебя на волю я, / Но воровать ты будешь. / Пойди напейся ты воды холодненькой — / Про любовь забудешь”. / “Да пил я воду, ой пил холодную, / Пил — не напивался, / А полюбил на свободе девчонку я, / С нею наслаждался. / Ой гроб несут, коня ведут, / Никто слезы не проронит. / А молодая да комсомолочка / Жульмана хоронит. / Течет речка да по песочку, / Моет золотишко, / А молодой жульман, ох молодой жульман / Заработал вышку. / Течет речка да по песочку, / Бережочек точит, / А молодая да проституточка / В речке ножки мочит. / Течет речка да по песочку…».

Здесь в слове жульман есть даже некая героика, романтика: это не жулик, не мелкий воришка, а отчаянный парень с трагической судьбой.

О значимости этой песни для Высоцкого говорил Михаил Шемякин: «…взять хотя бы песню “Течет речечка…”. Он ее обожал. Он говорил: “Я ее много раз исполнял, но мне сейчас ее снова хочется записать — так, как я ее на сегодняшний день понимаю!”. После этой песни он уже ничего не мог петь. С него валил пот градом…»[423].

Не потому ли он так любил эту песню, что видел в жулъмане себя, а в его судьбе — свою? Сопоставление сюжета и мотивов «Речечки» с песнями Высоцкого дает основания для такого вывода.

Во-первых, лирический герой Высоцкого часто выступает в образа жульмана: «Для тебя готов я днем и ночью воровать» /1; 34/, «С грабежу я прихожу» /1; 35/, «Мы вместе грабили одну и ту же хату» /1; 65/, «Я ж пять дней никого не обкрадывал» /1; 85/, «Покуришь план, пойдешь на бан / И щиплешь пассажиров» /1; 117/, «Это был воскресный день, и я не лазил по карманам» /1; 124/, «Не могу им мешать, не пойду воровать» /1; 135/, «Сколько лет воровал, / Столько лет старался!» /1; 241/ и т. д.

Во-вторых, обращение с просьбой к представителям власти: «Ой, ты, начальничек да над начальниками, / Отпусти на волю!», — наряду с мотивами лишения свободы и желанием выйти на свободу имеет аналогию как в чужих песнях, известных в исполнении Высоцкого: «Мы навеки расстаемся с волей…» («Такова уж воровская доля…»), «Загубили волюшку мою» («Приморили, ВОХРы, приморили»), «И жизнь моя — вечная тюрьма» («Постой, паровоз…»), «За что забрал, начальник? Отпусти!» («Раз в московском кабаке сидели…»), — так и в его собственных произведениях (образами власти

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.