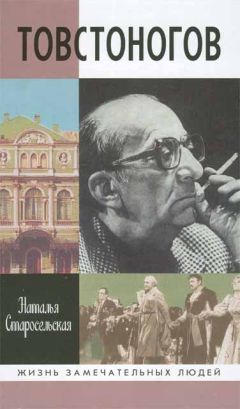

Наталья Старосельская - Товстоногов Страница 40

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Наталья Старосельская

- Год выпуска: 1004

- ISBN: ISBN 5-235-02680-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 143

- Добавлено: 2018-12-10 14:16:54

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Наталья Старосельская - Товстоногов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Наталья Старосельская - Товстоногов» бесплатно полную версию:Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской повествует о жизненном и творческом пути выдающегося русского советского театрального режиссера Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Впервые его судьба прослеживается подробно и пристрастно, с самых первых лет интереса к театру, прихода в Тбилисский русский ТЮЗ, до последних дней жизни. 33 года творческая судьба Г. А. Товстоногова была связана с Ленинградским Большим драматическим театром им М. Горького. Сегодня БДТ носит его имя, храня уникальные традиции русского психологического театра, привитые коллективу великим режиссером. В этой книге также рассказывается о спектаклях и о замечательной плеяде артистов, любовно выпестованных Товстоноговым.

Наталья Старосельская - Товстоногов читать онлайн бесплатно

Это была если не откровенная травля, то, по крайней мере, «нагнетание драматического напряжения» вокруг режиссера и его театра. Но, скорее всего, «Степную быль» и сам Товстоногов относил к «штукам», потому и не выступил в защиту спектакля.

В июле 1954 года Театр им. Ленинского комсомола отправился на гастроли в Москву. Это был своего рода экзамен, творческий отчет, которые в ту пору едва ли не все советские театры держали перед столицей. Гастроли были честью, огромной ответственностью — ведь на них предстояло услышать суждение коллег и, главное, столичных критиков, которые могли (как казалось тогда) дать единственно верное суждение о пути развития театра, о его будущем.

Показывали в столице восемь спектаклей: «Дорогой бессмертия», «Гибель эскадры», «Гроза», «На улице Счастливой», «Новые люди», «Ошибки одной ночи», «Поезд можно остановить» и «Кто смеется последним».

Е. Холодов в статье, опубликованной в журнале «Театр», сурово констатировал: «Получается, что смелые, порой неожиданные, иногда спорные, но всегда творческие решения предлагались театром как раз в те годы, когда во многих театрах царило скучное однообразие, а ныне, когда повсюду раздаются призывы к смелости, театру вдруг как бы прискучило дерзать и экспериментировать?». Б. Емельянов в «Известиях» отмечал большой зрительский интерес к театру, отчетливо выраженное пристрастие к героической теме, но — отсутствие героя. «Театр сделал многое, работая над героической темой. Он умеет хорошо показать внешнюю сторону борьбы героя. Ему теперь остается главное — глубже проникать в его душу. Тогда на первый план спектакля выйдет актер…» Подробно разбирая спектакли на страницах «Советской культуры», В. Саппак отметил их достоинства и недостатки и пришел к выводу: «Театр умеет дерзать. Театр знает, что такое “настоящее”. А кому много дано, с того много и спросится!».

Сам Товстоногов, по словам Е. Горфункель, воспринял московскую прессу как «положительную оценку». Конечно, он извлек из отзывов главное: театр состоялся, он живет наполненной жизнью, в которой бывают и удачи и неудачи. Яркая, порой избыточная театральность заслоняет иногда героев и глубокое осмысление и обоснование их поступков. Между актером и режиссером не всегда царит гармония. Ансамбля, отчетливого стиля еще не видно. Это — с одной стороны. С другой же, в каждом спектакле отмечаются талантливые исполнители. О многих сценах говорится подробно с положительным знаком. Театру удалось показать, что он имеет собственное лицо (статья Н. Лордкипанидзе в «Литературной газете» так и называлась: «Лица необщим выраженьем»), собственный почерк, отчетливо выраженную «линию поиска».

Вряд ли кто-нибудь лучше самого Георгия Александровича знал эти и другие, не отмеченные достоинства и противоречия. Но важно принять во внимание и другое. Был июль 1954 года. Уже почти полтора года страна жила без «отца народов». Это была еще не «оттепель», но ее предощущение, предчувствие; именно тогда появилась повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», в которой многие усмотрели знак времени.

Товстоногов не мог не ощущать, как меняется атмосфера, как «стареют» его спектакли, поставленные всего год-два назад. Уже назревали иные проблемы, требовались иные герои — это можно было почувствовать и по тому, как неуловимо изменилась интонация суждений о спектаклях. Не только товстоноговских…

В каждом новом своем спектакле Товстоногов упорно искал современного ему человека: с особой манерой поведения, манерой общения. «Поселяя этого человека в подвижную жизненную среду, — отмечала Р. Беньяш, — режиссер умел естественно определить пропорции между микроклиматом, в котором непосредственно существует герой, и широким фоном времени».

Эта цитата представляется очень существенной. Если мы вспомним самые первые спектакли Товстоногова, тбилисский период, станет очевидно, что всегда, с самого начала, более всего привлекали режиссера именно характеры. Иными словами — традиция Художественного театра, система Станиславского. Но «подвижная жизненная среда», полотно исторической ли, современной ли действительности, на фоне которых этот характер наиболее детально и точно проявляется, умение услышать большое историческое время через человека — это школа Алексея Попова, это студенческие впечатления Товстоногова.

«Я учился у А. Д. Попова и А. М. Лобанова, — писал Товстоногов. — Оба в совершенстве владели методом Станиславского и абсолютно по-разному, каждый в зависимости от своей индивидуальности, а индивидуальности их были полярно противоположными. И оба настойчиво прививали нам потребность к воспитанию в себе этого способа мышления. И я со студенческих лет приучил себя все, что вижу, слышу, читаю, переводить на язык действия. В этом — основа профессии. Режиссер должен не просто уметь методологически грамотно разобрать пьесу, а воспитать в себе способность и потребность мыслить действенно. Достигается это только постоянной тренировкой».

Но эти ощущения были у Георгия Александровича пропущены через усвоенные с ранних лет традиции Марджанишвили и Ахметели, по-разному выявленным, но одинаково важным романтическим мироощущением.

В начале и середине 1950-х годов романтическое восприятие окружающей жизни отдавало ложным пафосом или откровенной фальшью. Потому, видимо, и пришел Товстоногов к глубокому внутреннему кризису. Одни названия произведений, которые он ставил в те годы, свидетельствуют о поверхностном отражении сглаженной, приукрашенной реальности — кто сегодня вспомнит имена этих драматургов и их творения?

Конфликт «хорошего» с «лучшим» не мог увлечь по-настоящему, не мог высечь искру, из которой рождалось творчество. Даже если сравнивать эти пьесы с пресловутой «Из искры» Ш. Дадиани, становится очевидным — там была подлинность истории (пусть и прикрашенной, выровненной под «икону»), но живая, в которой не так важны были конкретные характеры, как отнюдь не абстрактные идеалы, которые они защищали. В драматургии же 1950-х можно было опираться только на характеры, ибо слишком вымученными были конфликты.

Именно таким характером стала в «Первой весне» Настя Ковшова, роль которой сыграла дебютантка Римма Быкова. В образе этой героини, по словам Р. Беньяш, «кажется… скрыт невидимый, но мощный источник света, освещающий окружающих ее людей… Трогательное обаяние неподкупной человечности, поэзия едва распустившейся юности и страстный пытливый ум открывателя, детская беспомощность и непобедимая воля к борьбе соединяются в ней с заражающей естественностью».

Главной для Товстоногова в «Первой весне» была не борьба характеров, а именно свет, который живет в Насте Ковшовой; когда человек попадает в его лучик, он становится чище, лучше. Сама же Настя, приобретая горький опыт, не становится от этого менее светлым человеком — горький опыт лишь сильнее разжигает ее светящуюся душу.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.