“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг. - Андрей Платонович Платонов Страница 4

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Андрей Платонович Платонов

- Страниц: 205

- Добавлено: 2024-12-30 09:07:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг. - Андрей Платонович Платонов краткое содержание

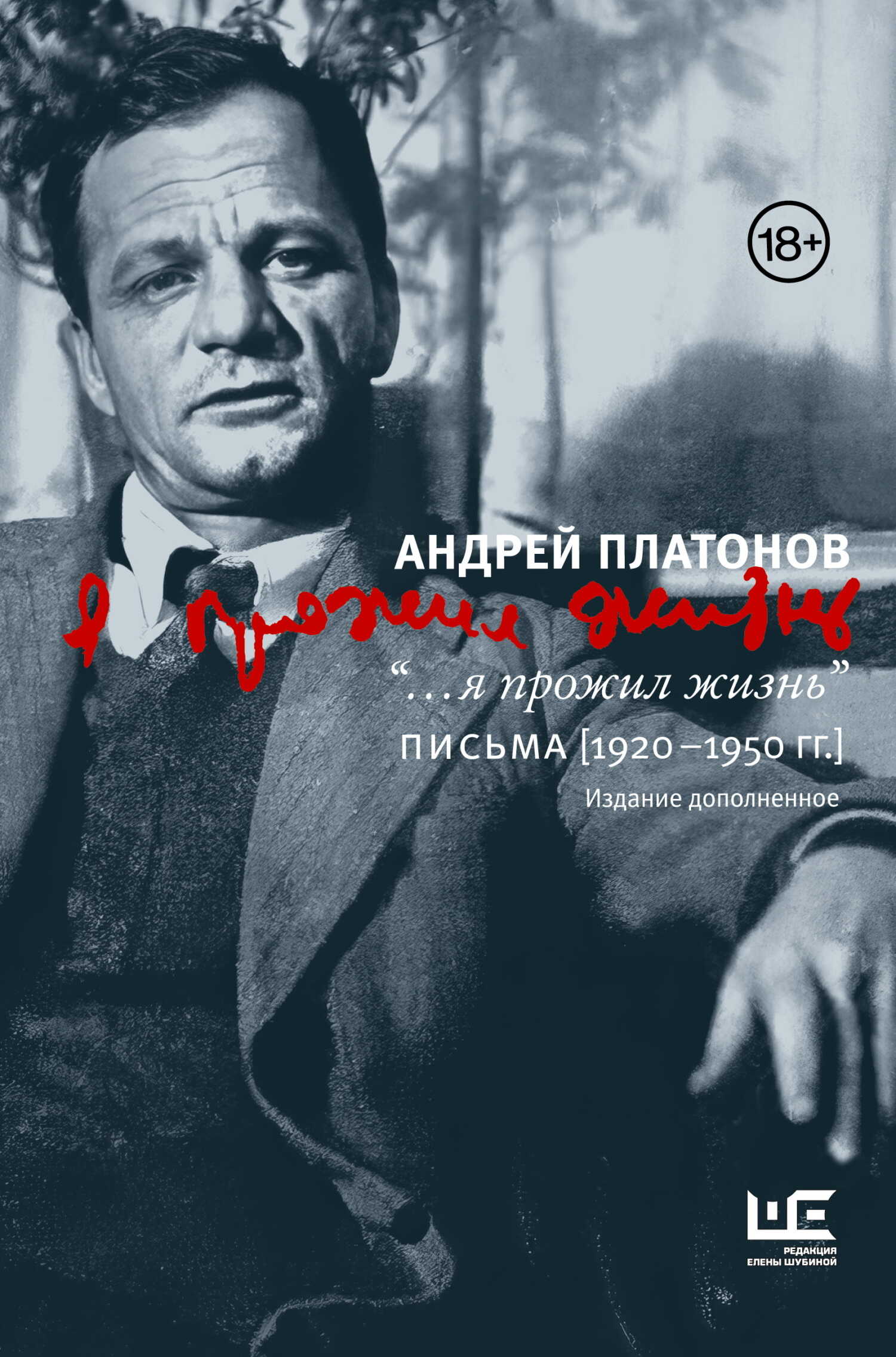

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг. - Андрей Платонович Платонов» бесплатно полную версию:Собранные в одном томе письма Платонова – бесценный первоисточник для понимания жизни и творчества автора “Чевенгура” и “Котлована”, органическая часть наследия писателя, чей свободный художественный дар не могли остановить ни десятилетия запрета, ни трагические обстоятельства личной биографии. Перед нами – “тайное тайных” и одновременно уникальный документ эпохи.

Том подготовлен Платоновской группой Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Звездочкой (*) отмечены письма, не входившие в первое издание.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями и дополнена новыми материалами.

“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг. - Андрей Платонович Платонов читать онлайн бесплатно

Последовательных оппонентов у защитников пушкинскосимволистской формулы автобиографичности текста и биографии-жизнетворчества оказалось тогда немало. Так, в статье-брошюре “Новейшая русская поэзия” (Прага, 1921) Р. Якобсона программное утверждение – “предметом науки о литературе является не литература, а литературность, т. е. то, что делает данное произведение литературным произведением” – сопровождается живописным портретом антифилолога в обличии сыщика: “Между тем до сих пор историки литературы преимущественно уподоблялись полиции, которая, имея целию арестовать определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех и всё, что находилось в квартире, а также случайно проходивших на улице мимо. Так и историкам литературы всё шло на потребу: быт, психология, политика, философия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти статьи отходят к соответствующим наукам – истории философии, истории культуры, психологии и т. д. – и что последние могут, естественно, использовать и литературные памятники как дефектные, второсортные документы. Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать «прием» своим единственным «героем»”[8].

Не менее воинственно в отношении биографического метода были настроены представители социологической школы. Возьмем формулировки из статьи классика школы В. Ф. Переверзева: “Я изучаю не творца, а творение; не биографию, а произведение. Я делаю это потому, что считаю необходимым для историка литературы идти всегда от литературных фактов прежде всего. В литературном факте наименее интересным моментом я считаю его связь с авторской личностью и потому не ищу в творчестве отражения жизни писателя. Литературное явление – факт социальной жизни, и раскрытие его смысла сводится к пониманию социальной природы этого факта”[9]. Пролетарским критикам в то десятилетие биография, естественно, была нужна, так как “биография дает понять социальные корни творчества”, но без мировоззренческо-методологического багажа “духовно-покойного Ходасевича”: “Пора навсегда покончить с совершенно ненаучными попытками рассматривать художественное творчество писателя как сплошное отражение его личной жизни”. “Ненаучное” включало, по мнению цитируемого напостовца Г. Лелевича, внимание к писательским письмам и дневникам, дающим, кроме полезного материала, много “лишних черт для характеристики миросозерцания и мироощущения писателя”[10]. Вопрос, а кто отделит главное от второстепенного (“лишнего”), даже не ставился критиком.

Как точно заметил Л. Шубин, впервые обративший внимание на сложнейшие узлы “взаимообусловленности” и “взаимопроницаемости” биографии и творчества Платонова, споры с биографическим методом “имели главным образом теоретический характер”: “Если справедливо, что смысл жизни человека раскрывается в самой его жизни, то в творчестве смысл прожитой писателем жизни высветляется и становится доступным и внятным всем людям”[11]. Актуализация темы литературы, писательской биографии и эпистолярия в двадцатые годы выходит за границы чисто литературоведческо-критического дискурса. Вспомним формулу ХХ века как эпохи “катастрофической гибели биографии”[12], предложенную О. Мандельштамом в статье “Конец романа” (1922). В духе мандельштамовской “гибели биографии” выдержано почти апокалиптическое размышление о гибели письма в новом веке, которое мы находим на страницах дневника известного филолога и искусствоведа С. Дурылина. Запись датирована 1926 годом:

“Письмо – самая свободная и таинственная форма письменного общения людей, – и самая целомудренная. Письмо – однолюб: оно – по идее, по существу, по форме, по назначению – всегда обращено к одному, рассчитано на единственного читателя, в мире и во времени, и потому те, кто, прочитав, сжигают письма или уничтожают их в конце своей жизни, – правы: каждый второй, прочитавший письмо, уже разрушил его форму, его specificum, уже сделал его не письмом, а воззванием, обращением, прокламацией, чем-то, обращенным ко всем. Но в своем интересе к письмам как к историко-литературному чтению мы правы: человек узнает о человеке, если прибегает к письменным источникам, что-нибудь правдивое только в письмах, только в том, что человек открывает другому один на один. И то, что в письмах, случается, лгут – ничего не говорит против сказанного: лгущий сознательно другому в письме дает тем самым великолепную характеристику или своего малодушия и слабости (Тургенев), или своего предельного уединения – желания оградиться от всех (Гоголь).

Письмо, в своей правде или неправде, всегда честнее лгущего монолога – всяких «исповедей» от блаженного Августина до неумного Ивана Наживина. Письмо всегда правдивее «воспоминаний» – в письмах человек в своей «близи», в своем «довлеет дневи», в своем болотце или низинке, а «воспоминания» всегда – с горки, откуда видно дальше, но туманнее, золотистей и обманней. Письмо – самое интимное употребление человеческого слова и самое смиренное – равно доступное Пушкину и рязанской бабе, пишущей чужою рукою сыну на чужбину.

Как хорошо, что литературоведы не придумали еще пока никакой науки о письмах! Но как, и без этой науки, ясны пишущие письма – по письмам: неуемный Пушкин, отшучивающийся от самого себя Вл. Соловьев, страстно-мыслительный Леонтьев, бесцветно-провинциальный Короленко – как они ясны по тону и по духу своих писем. И тот, кто богаче и разностороннее духовно, тот богаче всего прежде всего в письмах! Вот отчего письма Розанова – великое произведение, целый клад, огромный рудник, а письма Короленки – жалкая обывательщина неумного провинциала с «четными идеями».

Писем теперь не пишут. Письма умерли, как умерло тепло жизни и угас мудрый уют бытия. Опубликованные до сих пор письма новых людей – Блока, Брюсова – нищенски бедны и серы. Это оттого, что и Блок, и Брюсов в сравнении с Пушкиным, Киреевским, Жуковским – слишком публичны, слишком типографичны: их письма пахнут типографской краской, на них нет отсвета домашнего камина, над ними не мурлыкал уютом домашний величавый кот, как намурлыкал он ласки и тепла в письмах Пушкина или Розанова.

Умрет письмо – и еще что-то большое, мудрое и ласковое умрет в человеке. Еще меньше любви и человечности станет в сохнущем и вянущем Божьем мире”[13].

Внесем некоторую корректировку в это глубокое и тонкое суждение о феномене письма в русской литературе. Перефразируя высказывание Дурылина о литературоведах, якобы еще не придумавших “никакой науки о письмах”, отметим лишь некоторые факты 1926 года.

Именно осенью 1926 года выходит академическое издание 1-го тома писем А. С. Пушкина под редакцией Б. Л. Модзалевского и с его энциклопедической вступительной статьей

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.