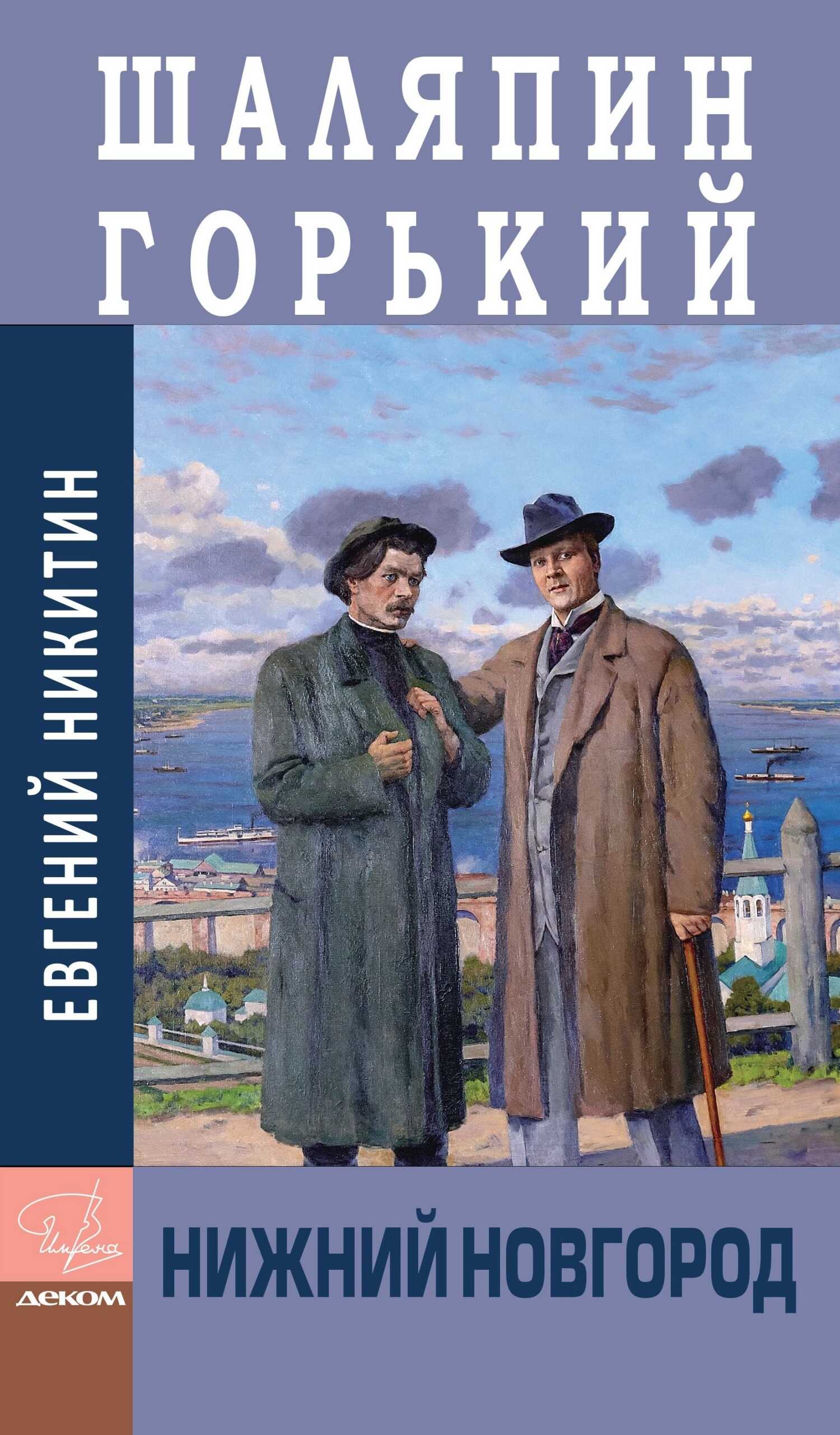

Шаляпин. Горький. Нижний Новгород - Евгений Николаевич Никитин Страница 39

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Евгений Николаевич Никитин

- Страниц: 60

- Добавлено: 2025-03-20 14:02:05

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Шаляпин. Горький. Нижний Новгород - Евгений Николаевич Никитин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Шаляпин. Горький. Нижний Новгород - Евгений Николаевич Никитин» бесплатно полную версию:Дружба М. Горького и Ф. Шаляпина существенно обогатила русскую культуру, но особенно важна она была для Нижнего Новгорода. Благодаря их сотрудничеству в городе появились Народный дом, школа для крестьянских детей, стали устраивать ёлки для детей бедноты… Важно то, что к Федору Шаляпину и Максиму Горькому тянулись люди разные: не только представители искусства или интеллигенции, но и купцы, рабочие… Их судьбы – часть биографии Нижнего Новгорода рубежа XIX-XX веков.

Книга Е. Н. Никитина рассчитана на широкую аудиторию и будет интересна всем, кто интересуется историей и культурой России XIX-XX вв.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Шаляпин. Горький. Нижний Новгород - Евгений Николаевич Никитин читать онлайн бесплатно

Несессер Ф. И. Шаляпина

«Горький читал великолепно, особенно хорошо Луку. Когда он дошел до сцены смерти Анны, он не выдержал, расплакался. Оторвался от рукописи, поглядел на всех, вытирает глаза и говорит:

– Хорошо, ей-богу, хорошо написал… Черт знает, а? Правда, хорошо!

Вокруг на него смотрели влюбленными глазами, мы тогда все, от мала до велика, были влюблены в него, больше всех, пожалуй, Станиславский. Шаляпин обнял Алексея Максимовича и стал уговаривать:

– Ничего, ничего! Ты читай, читай дальше, старик!

Трудно описать, в каком мы все были восторге!»

Чайная «Столбы»

Ночлежный дом Н. А. Бугрова

Чайная «Столбы»

Здание на Живоносновской (совр. Кожевенной) улице с большими белыми колоннами было построено на средства купца Федора Петровича Переплетчикова в 1838 году по проекту нижегородского архитектора Г. И. Кизеветтера.

Ф. П. Переплетчиков принадлежал к числу замечательных нижегородцев: на редкость талантливый коммерсант, гласный думы, городской голова, благотворитель. Перед своей смертью в 1845 году он завещал свой дом городу с тем, чтобы доходы, получаемые с него, использовались в благотворительных целях.

В конце XIX столетия это здание приобрел крупный купец, городской глава Дмитрий Васильевич Сироткин, а 21 ноября 1901 года писатель Максим Горький организовал и открыл здесь клуб-чайную для босяков, т. е. арендовал помещение, в котором можно было попить недорого чаю с хлебом. Средства на обустройство чайной выделил другой нижегородский купец-благотворитель Н. А. Бугров. Помимо чайной в этом доме были оборудованы амбулатория и библиотека, в праздничные дни устраивались концерты и литературные чтения. Исполнялись произведения А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского, Н. Карамзина, А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина и многих других. Часто после концертов обитатели «Миллиошки» шли в публичную библиотеку за произведениями тех авторов, которых слушали.

Поскольку здание было украшено колоннами, то его прозвали «Столбы». Именно это был дневной приют для нижегородских босяков, поскольку из ночлежки в утренние часы выгоняли. Помещение необходимо было убрать, привести в порядок к вечеру. В зимнее время, когда работы было мало, многие из бедняков не имели места, куда можно было пойти. Чаще всего шли по кабакам и пропивали оставшиеся деньги, но часто пили и в долг и впоследствии оказывались практически в кабале у трактирщиков. Попадая в разные подозрительные заведения, со временем превращались в закоренелых преступников. Вернуть таких людей в общество было сложно, но как доказывает история с чайной «Столбы», вполне реально.

После чтения пьесы Л. Н. Андреев, М. Горький, Вл. И. Немирович-Данченко, К. С. Станиславский, Е. Н. Чириков и Ф. И. Шаляпин отправили приветственную телеграмму Л. Н. Толстому по случаю 50-летия его литературной деятельности как одному «из величайших людей, дух коего будет направлять человеческую мысль еще в течение нескольких веков».

Второй раз авторское чтение пьесы «На дне» Шаляпин слушал 29 сентября, на этот раз на квартире Л. Н. Андреева. Через 10 дней, 8 октября, Леонид Николаевич напечатал в газете «Курьер» статью «Ф. И. Шаляпин», в которой сказал:

«Я хожу и думаю – и думаю я о Фёдоре Ивановиче Шаляпине. Сейчас ночь; город угомонился и засыпает: нет его назойливых звуков, нет его бессмысленно-пестрых красок, которые в течение всего дня терзают слух и зрение и так оскорбительны среди осеннего покоя и тихого умирания. <…>

Я вспоминаю его пение, его мощную и стройную фигуру, его непостижимо подвижное, чисто русское лицо – и странные превращения происходят на моих глазах… Из-за добродушной и мягко очерченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам Мефистофель со всею колючестью его черт и сатанинского ума, со всей его дьявольской злобой и таинственной недосказанностью. Сам Мефистофель, повторяю я. Не тот зубоскалящий пошляк, что вместе с разочарованным парикмахером зря шатается по театральным подмосткам и скверно поет под дирижерскую палочку, – нет, настоящий дьявол, от которого веет ужасом. Вот таинственно, как и надо, исчезает в лице Шаляпина Мефистофель; одну секунду перед моими глазами то же мягкое очертание, смышленое мужицкое лицо – и медленно выступает величаво-скорбный образ царя Бориса. Величественная плавная поступь, которой нельзя подделать, ибо годами повелительности создается она. Красивое сожженное страстью лицо тирана, преступника, героя, пытавшегося на святой крови утвердить свой трон; мощный ум и воля и слабое человеческое сердце. А за Борисом – злобно шипящий царь Иван, такой хитрый, такой умный, такой злой и несчастный; а еще дальше – сурово-прекрасный и дикий Олоферн; милейший Фарлаф во всеоружии своей трусливой глупости, добродушия и бессознательного негодяйства; и наконец создание последних дней – Еремка. Обратили вы внимание, как поет Шаляпин: “а я куму помогу-могу-могу”. Послушайте – и вы поймете, что значит российское “лукавый попутал”. Это не Шаляпин поет и не приплясывающий Еремка: это поет самый воздух. <…>

И всё это изумительное разнообразие лиц заключено в одном лице; всё это дивное богатство умов, сердец и чувств – в одном уме и сердце вятского крестьянина Фёдора Ивановича Шаляпина… Просто не верится».

Серафим Николаевич Судьбинин (настоящая фамилия – Головастиков. 1867, Нижний Новгород – 1944, Париж) происходил из рода старообрядцев-кожевенников Головастиковых, истоки которого прослеживаются в летописи Богородска. Одно время он жил в Нижнем Новгороде в доме № 45 по улице Тихоновской. Серафим Николаевич работал телеграфистом и в свободное время участвовал в любительских спектаклях. Именно тогда его увлечение переросло в профессию. Серафим Николаевич, поступив в труппу Д. А. Бельского, антрепренера Нижегородского театра в 1881–1891 гг., в качестве псевдонима выбрал фамилию Судьбинин и стал вести жизнь провинциального актера. На рубеже ХIХ – ХХ веков Серафим Николаевич начинает свою актерскую стезю в Московском художественном театре.

Судьбинин начал выступать на сцене МХТ с самого первого спектакля – «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. Толстого, играя то князя Шуйского, то князя Мстиславского. Потом он занят уже в четырех спектаклях: «Антигона» Софокла, «Смерть Иоанна Грозного» А. Толстого, «Двенадцатая ночь» Шекспира и «Геншель» Гауптмана. В 1900 году в его репертуаре появляются еще 3 спектакля: «Снегурочка» А. Островского, «Доктор Штокман», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» Г. Ибсена.

Особенным, наиболее ярким и творческим на сцене этого театра для него стал 1902 год. Тогда он исполнил роль Нила в пьесе А. М.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.