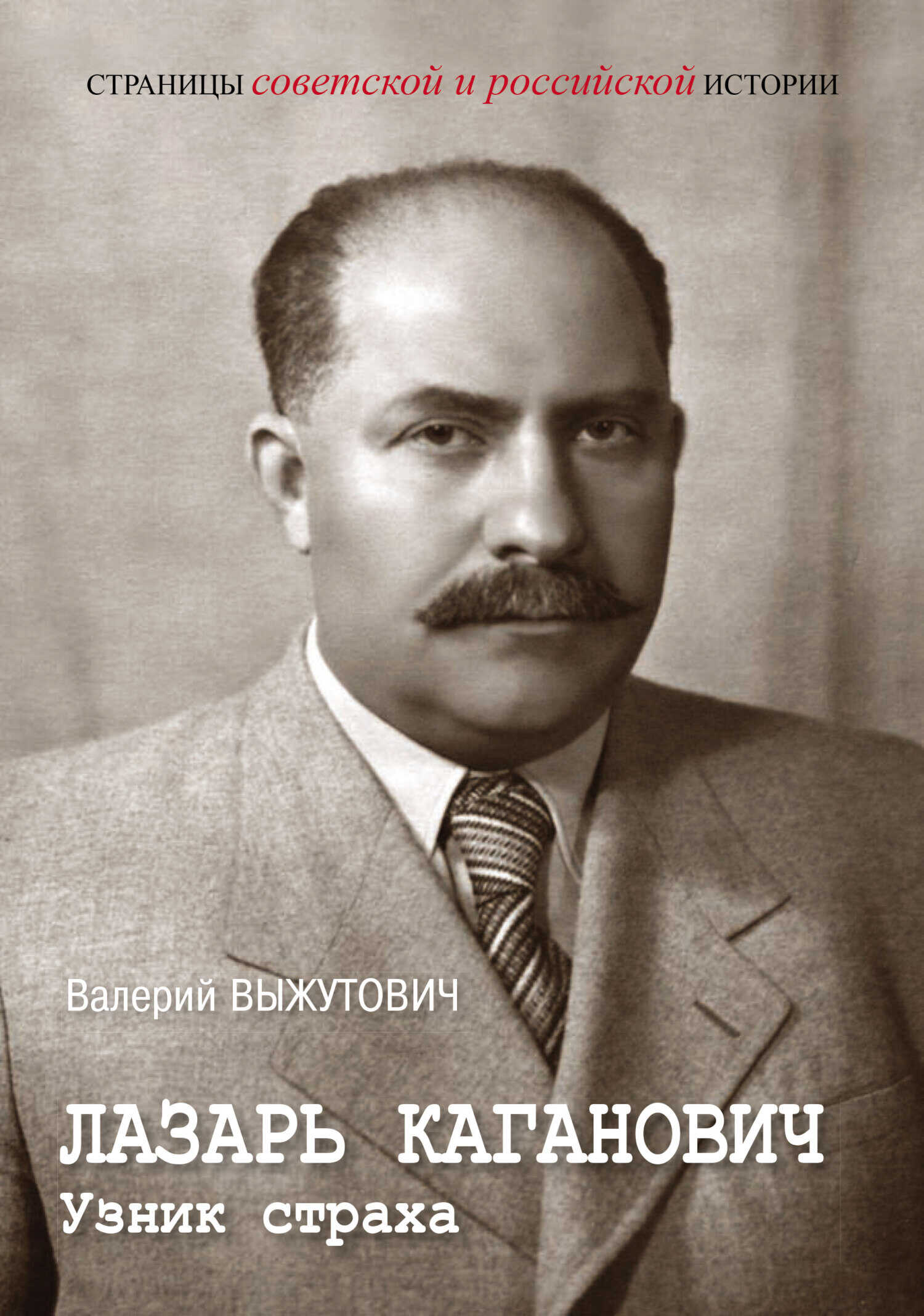

Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович Страница 32

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Викторович Выжутович

- Страниц: 135

- Добавлено: 2025-08-17 16:00:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович» бесплатно полную версию:На протяжении трех с лишним десятилетий Лазарь Каганович был одним из советских вождей. Его называли «железным наркомом», «железным Лазарем». И было за что. Человек, носивший эти прозвища, не знал жалости и пощады.

Он считался «лучшим учеником Сталина». Ему поручали самые ответственные задания. Всю первую половину 1930-х годов в дни отсутствия Сталина в Москве Каганович руководил работой Политбюро. На определенных этапах своей карьеры он возглавлял Наркомат путей сообщения и отдельные отрасли тяжелой промышленности. Работал с В.М. Молотовым, Л.П. Берией, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микояном, Г.М. Маленковым, К.Е. Ворошиловым, Н.А. Булганиным, Н.С. Хрущевым. Пережил сталинскую эпоху и скончался в возрасте 97 лет, за пять месяцев до распада Советского Союза.

Фигура Кагановича предельно демонизирована и мифологизирована, окутана клубами легенд и вымыслов. В книге Валерия Выжутовича предпринята попытка показать Кагановича не только в «железе», но и во всей многомерности его политической и человеческой натуры. Автор обращается к архивным и мемуарным источникам, запечатлевшим деятельность Кагановича в разные периоды его жизни. Не осталась без авторского внимания и роль Кагановича в репрессиях 1930-х годов.

Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович читать онлайн бесплатно

Что же касается 23 февраля как «дня боевого рождения нашей родной Советской армии»… Именно тогда, а если быть точным – 21 февраля, родился декрет «Социалистическое Отечество в опасности», изданный вовсе не Лениным, а Троцким. Этот документ возвращал смертную казнь, которую большевики отменили, когда пришли к власти. «Вот именно декрет о смертной казни, – продолжает историк, – появился на свет в этот день, и Совет народных комиссаров посчитал необходимым довести его до сведения самых широких народных масс. Все это происходило в условиях наступления немецких войск на Петроград. „Мужественного сопротивления захватчикам“, о котором сообщала советская история, не было. Отряды матросов-кронштадтцев – краса и гордость революции, – посланные под Нарву, героически бежали с поля боя, за что их предводитель матрос Дыбенко был отдан под партийный суд».

Выходит, не было никакого «23 февраля»? Было. В 1919 году этот день был объявлен Днем красного подарка – добровольных пожертвований со стороны населения фронтовикам. Провести День красного подарка предложил Э.М. Склянский, заместитель Троцкого. К 23 февраля были подготовлены плакаты, организованы митинги и – самое главное – проведены массовые конфискации. Красная армия нуждалась в теплой одежде, лекарствах, еде, но обнищавшее и само еле-еле выживавшее население не спешило отдавать последнее. Вот этими конфискациями и запомнилось 23 февраля.

То же и в отношении «энтузиазма», с каким якобы рвались записаться в Красную армию тысячи рабочих и крестьян. «В ряды Красной армии людей загоняли репрессии и голод, – пишет Бутаков. – Солдаты получали красноармейский паек, на котором в те голодные 1919–1920 годы можно было выжить. (Для сравнения: иждивенцу из буржуазных слоев в год полагалось 1 яйцо и 0,5 кг хлеба.) Но даже из такой армии пытались бежать. В официальных данных советского периода, опубликованных в конце 1970-х годов, приводились цифры добровольно возвратившихся в Красную армию дезертиров – 700–900 тыс. человек в год. За кадром оставалось, сколько дезертиров не возвратилось. Еще по крайней мере 650–680 тыс. ежегодно принудительно, после массовых облав, доставлялось на фронты. На VIII съезде партии в марте 1919 года один из руководителей Красной армии, Григорий Сокольников, так охарактеризовал состояние Красной армии: „Героизм отдельных лиц и бандитизм основных масс“».

Другой историк, советский исследователь Гражданской войны, бывший царский полковник Николай Какурин отмечал, что в первые месяцы организация Красной армии шла чрезвычайно медленно, вяло и без всякого энтузиазма, даже в таких пролетарских центрах как Нижний Новгород и Иваново-Вознесенск. Первые формирования отличались крайне низкой дисциплиной. «Главный их недостаток, – говорилось в одном из донесений той поры, – это полное отсутствие гражданского долга, сознания важной ответственности и взятого на себя обязательства. Люди совершенно не признают командный состав и приказаний не исполняют… Общий голос всех начальников фронта: лучше присылать формирования в 10 раз меньше, но качеством лучше».

О состоянии дисциплины в первых формированиях Красной армии ярко свидетельствует донесение, приведенное в книге Николая Какурина «Как сражалась революция»:

«8 апреля 1918 г. военный руководитель Сытин телеграфирует в Высший военный совет о том, что большинство прибывших в Брянск добровольческих частей „отличаются полной неорганизованностью и отсутствием самого элементарного военного обучения…“ Инспектор Западного фронта Жилин в телеграмме на имя наркомвоена тов. Троцкого сообщает о подвигах отряда анархистов в 300 человек под начальством некоего Петра Сансо. Этот отряд пробыл, имея полное вооружение, две недели в тылу, собрал на миллион с лишним контрибуций в Брянске, Унече и Клинцах, отобрал у населения массу золотых и серебряных вещей и всё это поделил между собой. Предложение отправиться на фронт было отклонено по мотивам „этического“ порядка: анархисты заявили, что не могут убивать несознательного немецкого солдата. И отправились в Москву».

Неудивительно, что одним из средств установления дисциплины в Красной армии на первых этапах Гражданской войны стала децимация, то есть расстрел по жребию каждого десятого из бежавшей воинской части. Эта мера – вновь процитируем историка Бутакова – была принята по предложению Троцкого, в ту пору наркома по военным делам, а затем председателя Реввоенсовета. Идею децимации Троцкий позаимствовал из истории древнеримских легионов. О том, что РККА в своем становлении прошла через драконовские меры утверждения дисциплины, советские историки старались не упоминать. А факт, что основным организатором и вождем Красной армии являлся Троцкий, был под запретом в СССР с конца 1920-х по конец 1980-х годов.

С завершением военного строительства отпала надобность в его партийно-бюрократическом аппарате. Большинство членов Всероссийской коллегии заняли новые должности. Крыленко перешел на работу в прокуратуру, Подвойский – в Высшую военную инспекцию. Каганович же с ликвидацией организационно-агитационного отдела получил предложение возглавить аналогичное подразделение в Бюро военных комиссаров. Но тут Подвойский позвал его в Высшую военную инспекцию своим заместителем. К тому времени Каганович уже не распоряжался своей судьбой. Он вошел в советскую номенклатуру, где никто не выбирает, куда дальше направить стопы, ибо выбор всегда один: куда партия пошлет.

Его вызвали в ЦК к Свердлову. Тот долго его расспрашивал о работе во Всероссийской коллегии (Каганович уверил, что полностью согласен с ее упразднением), говорил о задачах Бюро военных комиссаров. Потом закончил «прелюдию» и перешел к делу.

– Мы отдали вас на организацию Красной армии лишь временно, – сказал Свердлов. – Период был острый, партийных организаторов во Всероссийской коллегии не хватало, и по настойчивой просьбе товарища Подвойского мы вас отдали. Теперь иное положение. ЦК очень нуждается в общепартийных руководящих работниках, и мы вас заберем на общепартийную работу.

– Но, товарищ Свердлов, – робко подал голос Каганович, – я уже дал согласие товарищу Подвойскому пойти к нему заместителем в Высшую военную инспекцию. И вообще я уже освоил, полюбил военную работу и хотел бы остаться на ней.

– Я знаю, – сказал Свердлов, – что товарищ Подвойский хочет вас заполучить, у него аппетит хороший. Ему выгодно взять к себе в заместители такого работника. Но на этот раз мы не удовлетворим его просьбу – теперь вы нужнее Центральному Комитету. А что касается любви к военной работе, то она вам пригодится на новом месте. Мы хотим вас послать в Нижний Новгород. Там дела неважны, и нас это чрезвычайно беспокоит. Нижний – крупный промышленный

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.