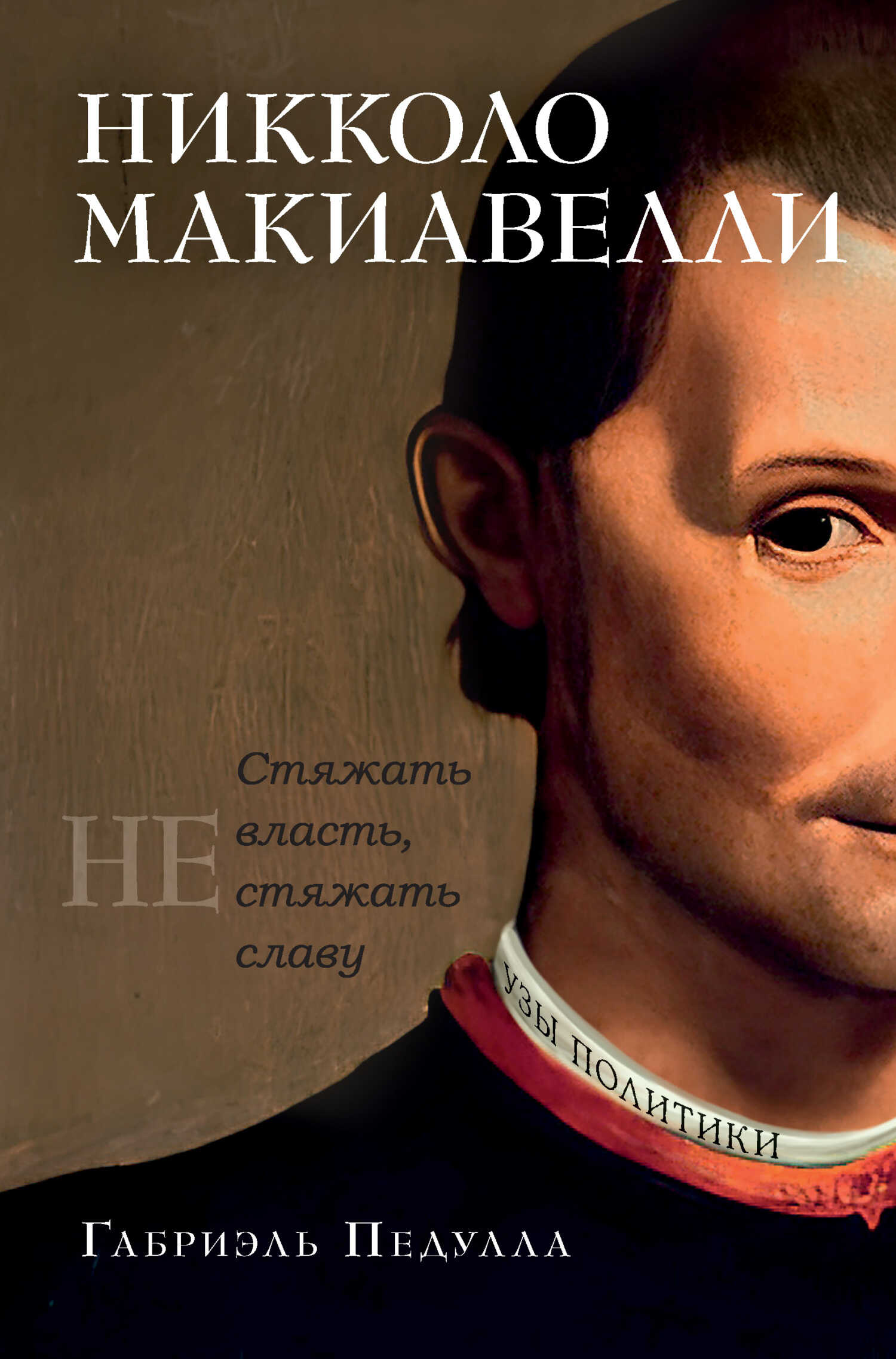

Никколо Макиавелли. Стяжать власть, не стяжать славу - Габриэль Педулла Страница 3

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Габриэль Педулла

- Страниц: 54

- Добавлено: 2025-02-01 18:04:43

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Никколо Макиавелли. Стяжать власть, не стяжать славу - Габриэль Педулла краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Никколо Макиавелли. Стяжать власть, не стяжать славу - Габриэль Педулла» бесплатно полную версию:История оживает на страницах книги: миссии, интриги, обвинения, опала, амнистия… Макиавелли жил и действовал решительно, с готовностью принимая новые знания и расширяя свое мировоззрение.

Не одно поколение политиков, философов и литераторов изучало, оспаривало, восхваляло и продвигало философские трактаты Никколо Макиавелли.

Профессор Габриэль Педулла не просто рассказывает о жизни Макиавелли, но и беспристрастно анализирует его труды «Государь», «О военном искусстве» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия».

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Никколо Макиавелли. Стяжать власть, не стяжать славу - Габриэль Педулла читать онлайн бесплатно

В Италии формально сохранялся средневековый строй. Центр и север, включая Тоскану, под названием Итальянского королевства входили в состав Священной Римской империи. В остальных областях Центральной Италии властвовала церковь, и Неаполитанское королевство, в полном соответствии с системой феодальных отношений, считалось обычным вассалом папы римского, точно так же как Сардинское королевство – вассалом императора. Единственным городом-государством, официально независимым от двух обладателей верховной власти – церкви и империи, была Венеция, которая в IX веке получила полную юрисдикцию над Венецианской лагуной по соглашению между императорами Священной Римской империи и Византии.

Впрочем, если оставить формальности в стороне, то в действительности все обстояло совсем иначе, и территория под Альпийской дугой была крайне раздроблена. Помимо пяти крупных держав – Венецианской республики, Миланского герцогства, Флорентийской республики, Папской области и Неаполитанского королевства – Лодийский мир зафиксировал еще сто пятнадцать мелких политических единиц. В этом полицентричном устройстве больше всего посчастливилось Венеции, которая с 1405 года постоянно увеличивала свои владения на материке – Терраферму, или «твердую землю», названную так ради отличия от средиземноморских форпостов, обеспечивавших Светлейшей республике прибыльную торговлю с Востоком. Милан, где правил род Висконти, неоднократно был близок к тому, чтобы объединить центральные и северные области в крупное государство под своим началом, однако все подобные попытки неизменно терпели крах, и с 1450 года, когда герцогом стал Франческо Сфорца, связанный с Висконти узами брака, их больше не предпринимали. Флорентийская республика серьезно уступала в военном отношении и Венеции, и Милану, зато обладала обширной торговой и финансовой сетью, раскинутой по всему континенту, и благодаря своему богатству могла при необходимости нанимать самых прославленных военачальников. Папская область тоже раскинулась широко, но, несмотря на размах, во многих этих землях ее влияние было лишь номинальным, а кроме того, ее силы подрывало непрестанное соперничество семей Орсини и Колонна – римских феодальных родов, забывавших о своей вражде лишь тогда, когда речь заходила об ограничении власти понтифика. И наконец, Неаполитанское королевство после многих перипетий, завершившихся опустошительной гражданской войной (1435–1442), перешло от французской Анжуйской династии к младшей ветви испанской Арагонской короны, после чего в нем произошли два восстания крупной знати (1459–1464; 1485–1486), которые еще сильнее его ослабили. В эту систему по мере сил встраивались второстепенные государства, например мелкие княжества Центральной Италии, правители которых становились во главе наемных отрядов и прекрасно зарабатывали в этой роли, оказывая услуги пяти главным политическим игрокам.

Рис. 1.1. Италия в 1494 году

Устранив внутренние конфликты, Лодийский мир защитил Италию и укрепил ее перед лицом внешних угроз. Но даже несмотря на то, что итальянцы теперь воевали реже, соперничество местных «центров силы» не прекратилось, и второй половине XV века предстояло оказаться эпохой драматичных заговоров. Сценой, на которой они разворачивались, в разные годы становились Рим (1453, 1467), Неаполь (1459, 1485), Милан (1476) и Флоренция (1478); казалось, что к этой болезни невосприимчива лишь венецианская аристократия. Одним словом, там, где прежде вели открытый бой, теперь сплетались козни – о, как легко вообразить коварную Италию эпохи Возрождения! Впрочем, нам лучше отказаться от бездумного следования шаблонам, поскольку в подобном исходе скорее стоит увидеть побочный эффект успешного сдерживания вооруженных конфликтов – и, следовательно, триумф дипломатии. Поэтому неудивительно, что некоторые флорентийские авторы (Бернардо Ручеллаи, Франческо Гвиччардини, Никколо Макиавелли), вспоминавшие о долгом периоде мира уже в начале XVI века, когда этот мир стал достоянием истории, создали термин «баланс сил». В последующие годы это выражение звучало все чаще, когда речь заходила о государственном строе всей Европы, а в дальнейшем ему предстояло стать одной из основ современных международных отношений.

Однако даже разобщенность не мешала жителям полуострова мыслить об Италии – и о себе самих, к ней сопричастных – на основе четырех критериев, которыми стали: расположение (земли к югу от Альп), язык («пленительный край, где раздается sì»[4], как писал Данте), этнос (потомки римлян) и культура (истинные наследники классической традиции). Более того, если в Средние века Италию, местопребывание Святого престола, прежде всего считали средоточием религиозной власти, имперскую Германию – олицетворением власти гражданской, а Францию с ее университетами – центром учености, то с XIV века одной из главных черт, отличавших Италию от всех других европейских стран – даже несмотря на существенные различия между ее областями, – все чаще признавалось возрождение древнегреческой и древнеримской культуры, проходившее при активном содействии гуманистов.

В годы, на которые пришлось детство Макиавелли, чувство «родной земли» сочеталось у жителей Апеннинского полуострова с ощущением превосходства над всеми остальными народами, которое они выражали вполне откровенно. Как впоследствии с сожалением отмечал голландский гуманист Эразм Роттердамский в диалоге «Юлий, не допущенный на небеса», итальянцы, «проникшись литературой язычников, переняли у последних страсть присваивать имя варваров всем, кто рожден за пределами Италии. И если вы услышите эту грубость из уст итальянца, знайте, что он оскорбил вас сильнее, чем если бы вы обозвали его отцеубийцей или святотатцем» (Iulius exclusus e coelis, 1514).

Однако такое отношение не было лишь следствием местечкового высокомерия. Первейшее основание для гордости было самым древним и очевидным: в Италии, в Риме, находился Святой престол, а папа римский не только направлял всех христиан в делах духовных, но и обладал непререкаемой властью арбитра в конфликтах между европейскими государствами. Именно папа Александр VI в своей булле (Inter caetera, 1493) провел демаркационную линию, установившую пределы испанских и португальских сфер влияния в мире, в том числе на американском континенте, недавно открытом Христофором Колумбом; Тордесильясский договор, заключенный в 1494 году, подтвердил и уточнил эти границы. Церковь господствовала не только в вечном, но и в бренном мире, и зримым знаком этой власти – причем одним из многих – были налоги, обильной рекой текущие со всей

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.