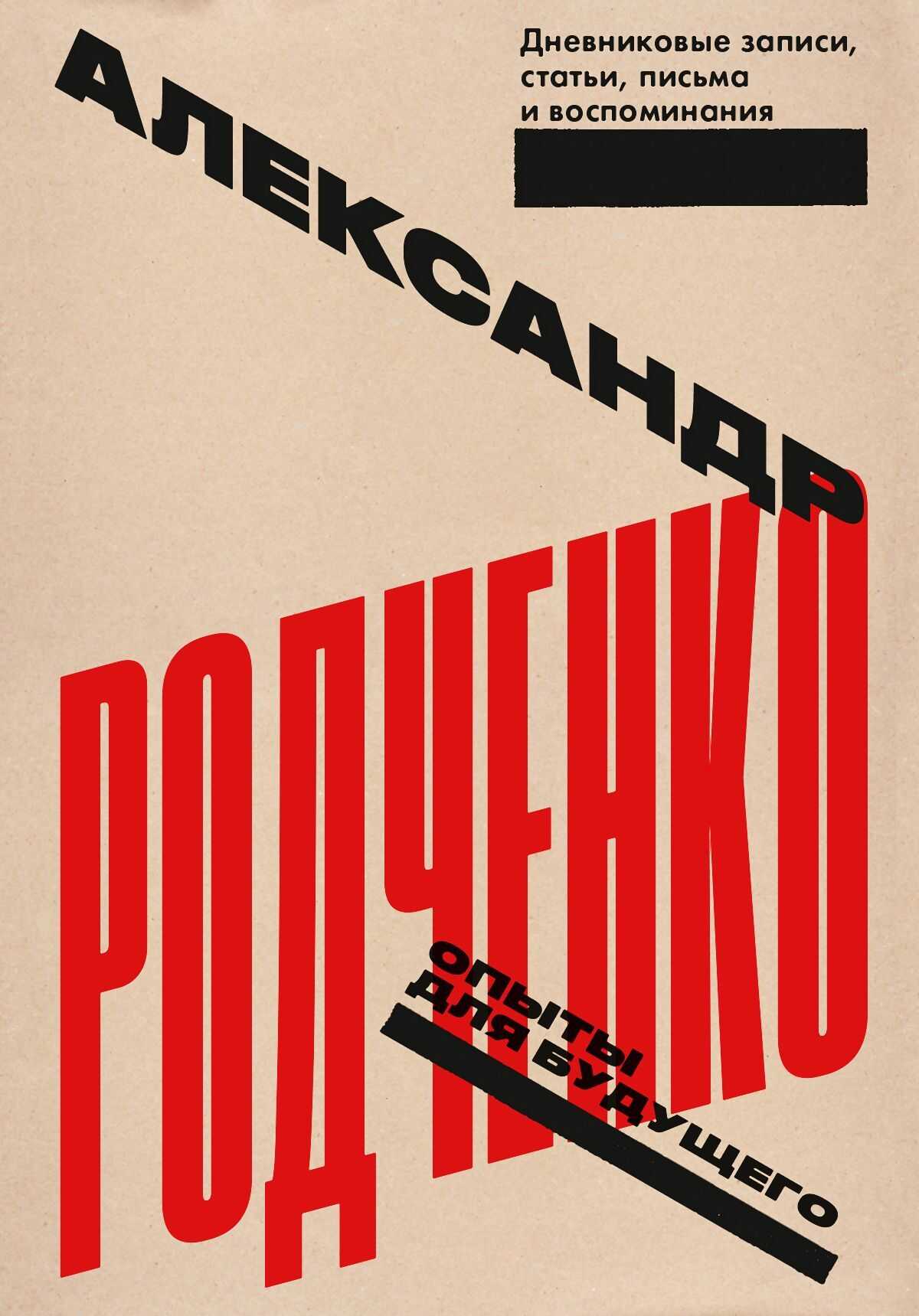

Опыты для будущего: дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания - Александр Михайлович Родченко Страница 27

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Михайлович Родченко

- Страниц: 135

- Добавлено: 2025-07-04 14:47:26

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Опыты для будущего: дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания - Александр Михайлович Родченко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Опыты для будущего: дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания - Александр Михайлович Родченко» бесплатно полную версию:Сборник дневниковых записей, статей, писем, стихов и манифестов Александра Родченко (1891-1956) – это не только хроника жизни одного из творцов русского конструктивизма, но и история целого направления в искусстве. Вся жизнь была для Родченко непрекращающимся творческим процессом, серией «опытов», которые прекрасно отражены в его текстах разных лет: в беспредметных стихах, посвященных его будущей жене Варваре Степановой, в личных заметках, полных восхищения и удивления от погружения в мир искусства, в статьях, посвященных фотографии и дизайну или «конструированию вещей», в записях о работе с современниками и друзьями – Маяковским, Ганом, Мейерхольдом, Кандинским и др. Родченко удалось очень точно передать ощущение современной ему эпохи революционных открытий, смелых экспериментов, для которой, как писала Варвара Степанова, «будущее – единственная цель».

Опыты для будущего: дневниковые записи, статьи, письма и воспоминания - Александр Михайлович Родченко читать онлайн бесплатно

Подбор произведений исторического музея происходит случайно, критерием является субъективно-эстетическая признанность историей каждого данного мастера, без анализа его задач и достижений.

Переполнение стен музея произведениями одного и того же мастера не принимается во внимание, так как окончательной задачей исторического музея является стремление вобрать всё в себя, не вдаваясь в оценку и разбор работ.

Новый музей строится, прежде всего, из произведений, а не из авторов.

На первом месте стоит продукт производства. Критерием отбора является наличие движения или живописного достижения в произведении, с одной стороны, и мастерства, с другой стороны.

Первый момент может быть назван моментом изобретательства.

Он является динамическим началом, двигающим искусство вперед, не дающим разлагаться и застывать, культивируя эпигонство.

Этим моментом подрывается понятие ненарушимых ДОГМ и классических КАНОНОВ и убивается существование ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ в искусстве.

Всё живет во времени и пространстве, также и художественное произведение. Отмирая, оно расчищает путь и становится почвой для следующего достижения.

Новый музей, как начало созидающее, строится из произведений ЖИВУЩИХ, не имеющих еще характера «исторической ценности» (в узком смысле этого слова).

Второй момент – момент мастерства – ставит художественное произведение на научно-профессиональную точку.

Он ограничивает вакханалию беспочвенной субъективно-вкусовой оценки, которая делает произведение родом духовного лакомства, развивая утонченное ГУРМАНСТВО в потребителе, требующем только удовлетворения его желаний.

Музей, как организованная форма выявления искусства, т. е. его обнародования, должен быть сконструирован в плане развития художественной формы и мастерства. Мы разобрали систему отбора произведений старого и нового музея, остался еще один важный технический вопрос музейного строительства – РАЗВЕСКА произведений.

В музеях, наиболее верных историческому методу, развеска картин не менее самого подбора произведений подчеркивает его характерную особенность – АРХИВ.

Исходя из принципов индивидуальной оценки мастера, развеска произведений решалась очень просто – автор наиболее признанный помещался на более выгодное место, соседство другого автора определялось исторической последовательностью.

Отсюда провалы и скачки в стене, не дающие возможности [проследить] ход развития методов искусства.

Точно соблюдая характер АРХИВА – в историческом музее создает обычай коврового покрытия стен сверху донизу. Даже физиологически невозможность увидеть художественное произведение не принималась в расчет.

Считающиеся второстепенными произведения попадали наверх или в окончательно темные места помещения.

Экономия места ставилась на первый план. Возможность увидеть произведения находилась в зависимости от утилизации стен помещения.

Промежуток между картинами доводился до последнего минимума – произведения вешались вплотную друг к другу, насколько позволяла одинаковость размера.

Наиболее культурное отношение к развеске не шло дальше УКРАШЕНИЯ стены произведением, т. е. картина служила для заполнения стены соответственно общей декорировке помещения.

Здесь за систему развески бралось симметричное распределение картин стене, соседство определялось размером.

Новое музейное строительство не может подходить к развеске так поверхностно, попирая главное задание – ПОКАЗАТЬ картину.

Прежде всего, помещение и стена принимаются как техническое средство показать картину. При такой постановке вопроса отпадает вопрос об экономии при утилизации данной стены.

Сплошное покрытие стен безусловно отрицается.

Стена не играет более самодовлеющей роли, и произведение не приспосабливается к стене, произведение становится активным действующим лицом.

Общий принцип развески должен соответствовать этапам развития художественной формы и методов искусства, а не базироваться на хронологическом порядке написания данного произведения.

При развеске принимается в расчет ценность данного этапа искусства, качество и мастерство данного произведения, а не признанность данного мастера.

Произведение вешается на стену с необходимым промежутком, позволяющим одному произведению не довлеть над другим.

Строго учитываются при отыскании высоты развески необходимый для данного произведения уровень глаз зрителя и характер произведения, т. е. его большая или меньшая декоративность или миниатюрность исполнения.

Соседство как автора, так и произведения, должно соответствовать этапам развития художественной формы, исключая всякий интуитивно-вкусовой подход при комбинировании произведений на стене.

При размещении на стене отыскивается наиболее покойное и нейтральное положение для картины, не подчиняя ее каким-нибудь особым задачам расположения стены.

Отчет фактической деятельности Музейного Бюро

Музейное Бюро было организовано в 1918 г. В первые месяцы своего существования его деятельность протекала в разработке теоретических вопросов музейного строительства и накопления путем закупок материала для организации музеев. Затем было приступлено к организации опытного Музея Живописной Культуры в Москве, который находится в настоящее время на Волхонке, 14, кв. 10.

Музеи на местах начали организовываться с августа 1919 г.

Принципы организации: представить возможно полнее этапы развития художественной формы, начиная с реализма до последних достижений в области искусства, не перегружая музей повторяемостью авторов и отдельных этапов творчества автора.

Принимались во внимание, кроме того, местные условия, т. е. наличие Государственных Мастерских и значительность данного места, а также самостоятельный почин с мест.

За период 1919–1920 гг. Музейным Бюро было организовано 30 музеев в следующих городах:

Елец, Витебск, Самара, Астрахань, Слободское, Пенза, Симбирск, Петроград, Смоленск, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Иваново-Вознесенск, Шуя, Екатеринбург, Космодемьянск, Москва, Луганск, Бахмут, Кострома, Тула, Уфа, Киштым, Царицын, Барнаул, Тобольск и Пермь.

Всего распределено по указанным музеям 1211 произведений, которые делятся по роду искусства таким образом:

Живопись – 952.

Скульптура и пространственные формы – 29.

Графика и рисунки – 230.

Среднее количество на музей вновь организуемый колеблется от 30 до 45 произведений, не включая рисунков.

В настоящее время в Музейном Бюро имеется 16 требований с мест на организацию музеев, из которых пополняемых – 6.

Закупочным аппаратом Музейного Бюро было приобретено за время 1918–1920 гг. 1907 произведений, которые по роду искусства распределяются следующим образом:

Живопись – 1415.

Скульптура и пространственные формы – 65.

Рисунков – 305.

Графики – 122.

Указанное количество произведений было приобретено у 384 авторов – живописцев и графиков и 29 авторов – скульпторов.

По направлениям живописи распадаются на: правых —

210 авторов,

центр – 236 авторов и левых – 25 авторов.

Скульпторов – правых – 10 авторов, центр – 12 авторов, левых = 7 авторов.

29 ноября 1920 г. Родченко (подпись)

К ревизии Музейного бюро[93]

От Заведующего Музейным

Бюро А.М. РОДЧЕНКО

Я был переведен из Художественно-Промышленного подотдела ИЗО в заведующие Музейным Бюро 2 февраля 1920 г., согласно мандату за № 361.

До меня заведующим был художник А.Д. ДРЕВИН, который ничего мне не сдавал и не явился для сдачи, несмотря на отношение ему посланное.

Сдала мне в полном беспорядке дела секретарь МИХАЙЛОВА Н.И., например: отдельные листы актов передачи не нумерованные и не все имеющие мандаты, отдельные листы инвентарной записи и склад картин и скульптуры (Фонд), на произведениях которых не было ни номеров ни размеров. Фонд и документы я не проверил,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.