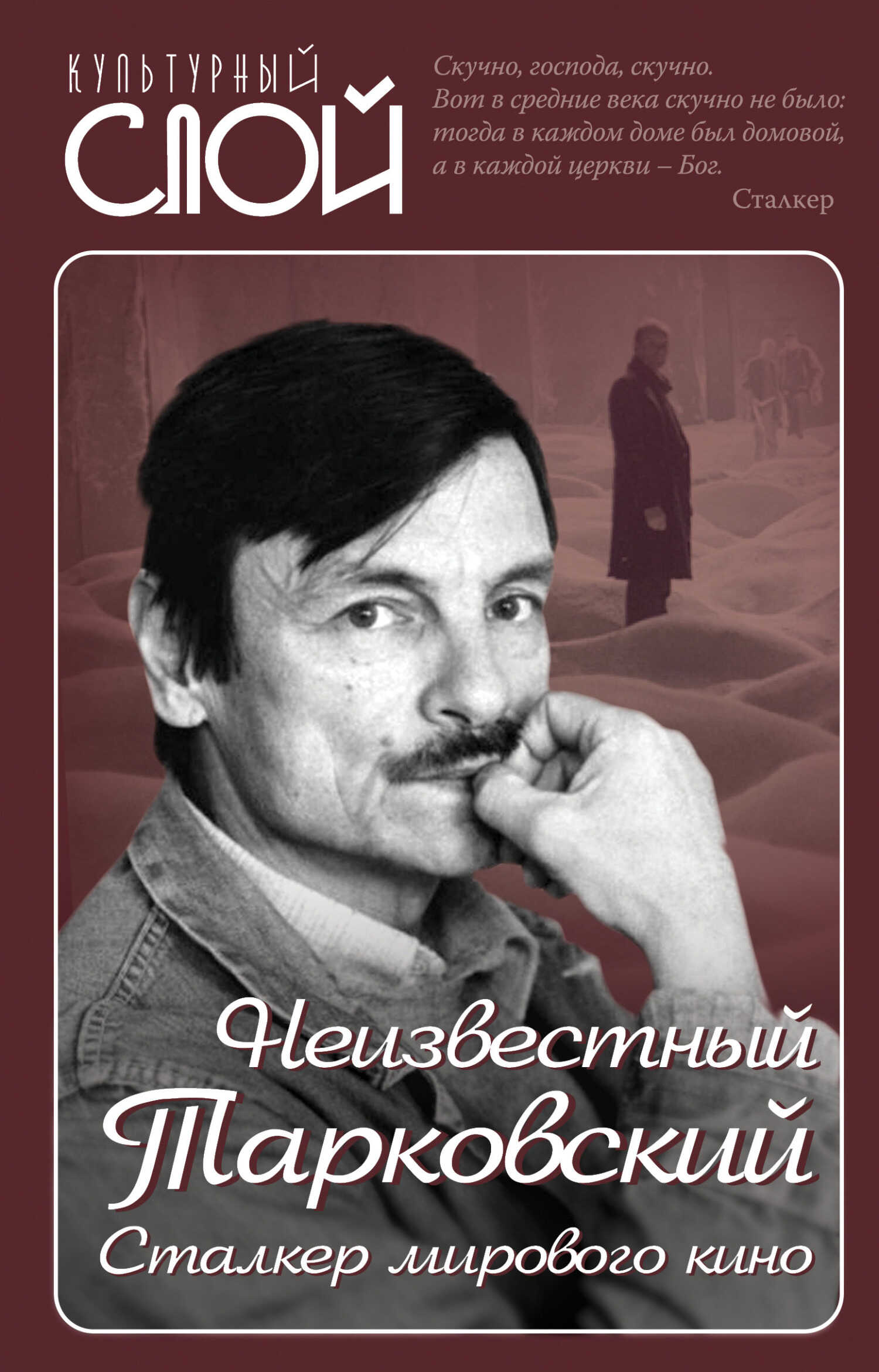

Неизвестный Тарковский. Сталкер мирового кино - Ярослав Александрович Ярополов Страница 27

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Ярослав Александрович Ярополов

- Страниц: 61

- Добавлено: 2025-01-22 23:02:54

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Неизвестный Тарковский. Сталкер мирового кино - Ярослав Александрович Ярополов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Неизвестный Тарковский. Сталкер мирового кино - Ярослав Александрович Ярополов» бесплатно полную версию:Прошло уже тридцать лет, как не стало Андрея Тарковского, и до сих пор не утихают страсти вокруг его имени и творчества. Он умер в 54 года, испытав трагедию души: Тарковский не мог жить в России и не мог без нее. Каждый фильм его творческого наследия по-прежнему загадка, тайна времени и пространства, которую предстоит еще разгадывать потомкам, – «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение».

О том, каким был выдающийся мастер кино XX века, в этой книге вспоминают люди, близко знавшие его. Среди них – поэт Андрей Вознесенский, кинооператор Вадим Юсов, кинорежиссер Михаил Ромм, актер и режиссер Николай Бурляев, композитор Эдуард Артемьев, актер Юрий Назаров, актрисы Алла Демидова, Валентина Малявина и другие.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Неизвестный Тарковский. Сталкер мирового кино - Ярослав Александрович Ярополов читать онлайн бесплатно

Я все-таки процитирую то выражение, которое он в своих лекциях применил к нему: «Состояние катастрофы».

Этот мир увиден глазами индивида, глазами отдельного человека. Взгляд, характерный для направления, которое не совсем точно называют: «шестидесятники». Это неточно, потому что все началось раньше, с 1956 года до середины следующего десятилетия, – выломился, выделился отдельный человек из общего потока. От калатозовских «Журавлей» идет эта драма, через поэтические притчи Чухрая и Калика, через аналитические версии Ромма и Райзмана, через эмоциональную неистовость Алова и Наумова – трагедия личности, идиллия личности, патетика личности, ее обреченность, ее непобедимость, ее удел. Это, в сущности, и есть главный опыт «шестидесятников», их вклад в духовную историю современности. Тарковский, прямо сопоставивший тьму войны с чистотой и простотой «ничего не знающего» и вдруг «все узнающего» ребенка, стал одним из острейших исповедников этой темы: драмы разрываемого реальностью «просто человека».

В «Андрее Рублеве» он положил эту драму на материал русской истории. Взрывная акция.

Почему? Потому что Тарковский одним из первых уловил кардинальный поворот общественного сознания, наметившийся к середине 60-х годов, – поворот к национальной памяти, к началам, к истокам, к почве. В русской прозе этот поворот ознаменовался появлением Белова («Привычное дело», 1966), Распутина («Деньги для Марии», 1967), Астафьева («Кража», 1966); в поэзии – появлением Рубцова.

В кинематографе – появлением Шукшина…

Впрочем, я бы это имя не ставил противовесом Тарковскому. Хотя наши кинокритики любят параллель Тарковский – Шукшин и вроде бы не без оснований: два ученика Ромма, одновременно вышедшие из его мастерской, просятся в контраст; Тарковский, словно бы подавая знак атаки, заметил (при всем уважении к однокашнику), что о русском народе Шукшин рассказал сказочку.

В конце концов, именно о народе и идет речь, но строгая параллель затруднена; вот если бы в 1966 году Шукшин снял и выпустил «Степана Разина»… В реальной ситуации, однако, нет оснований для сопоставления. Не Шукшин отвечает на «Рублева». Отвечает – Бондарчук.

И именно на той теме отвечает, которая обнаружилась к середине 60-х годов как главная: на теме России.

«Война и мир» Бондарчука – вот антипод «Андрея Рублева». Полный контраст. У Бондарчука «теплая русская традиция» вбирает человека, дает ему Дом и Купол, у него история и человек как бы взаиморастворяются друг в друге – в достаточно корректном соответствии с той стороной толстовской прозы, которая связана с теорией «роя». Тарковский же не может принять самую мысль об истории как о материнском лоне. Разумеется, он и фактуру соответствующую не приемлет. Он не увидел бы ни красоты стаи гончих, несущейся по мерзлой траве, ни красоты аустерлицкой атаки, ни красоты «русских споров» под сенью липовых аллей в усадьбах. У Тарковского не Дом – бездомье, и человек у него не вобран в чрево истории, а исторгнут из него вон; индивид, проходящий сквозь кровавый хаос истории, расплачивается жизнью за свою попытку «облагородить дикое».

Трудно сказать, какое воздействие имел бы «Рублев» на ситуацию в нашем искусстве, выйди он вовремя – в 1966 году. То была точка поворота. Художники начала 60-х годов исходили из идеала, который виделся где-то в будущем: там располагался для них некий нравственный образец человека, очищенный от лжи (от «пережитков прошлого»). Художники конца 60-х годов уже чаще поверяли себя прошлым, тоже очищенным от лжи (от «модернизма»). Тарковский почувствовал поворот задолго. Яростный Спас на разрушенной стене храма не случаен. Но «плач на развалинах» – лишь один из сюжетов, наметившихся при повороте. Были и другие: теплая провинция в противовес холодной, отчужденной столице; вообще деревня, почва в противовес беспочвенности; и еще: русская классика в противовес публицистике момента – классика как мир гармонии, красоты, стабильности, соразмерности… Наступали 70-е годы.

В эти наступившие годы и суждено было Тарковскому пережить до конца ту драму, которую он разрабатывал как художник: драму индивида, теряющего почву под ногами. Он провел индивида через космический холод в «Солярисе» и через экологический ужас в «Сталкере», он мучительно разгадывал в «Зеркале» смысл одиночества художника, в «Ностальгии» он оплакал его гибель, в «Жертвоприношении» проклял пустоту, которая остается после него в мире. «Зеркало» и «Ностальгия» – шедевры мирового кино, стоящие вровень с «Рублевым», но я не о качестве, не о степени удачи («Солярис», «Сталкер» и «Жертвоприношение» – фильмы менее удачные, но оттого не менее необходимые). Речь о том, почему стали возможны такие удачи.

Потому что драма индивида знает свои узловые, судьбоносные моменты, когда решается (или рушится) ее контакт с миром, с землей, с родиной. «Андрей Рублев» – такая очная ставка.

Родину можно любить по-разному. Бывает любовь, растворенная в гордости, в преданности, в верности. Бывает любовь-боль.

Боль о России – вот чем отзывается в нашем самосознании фильм «Андрей Рублев» и чем навсегда остается в нашей памяти, хотя ситуация, его породившая, ушла в прошлое и Тарковский, надрывавшийся на съемках и пробивавшийся сквозь инстанции, давно уже занесен в национальные и мировые синодики.

Последний штрих.

«…Остро и одиноко ощущая всем заметный и никого уже не ранящий разрыв идеала и действительности, он вовсе не считал за благо отвергнуть, проклясть действительность во имя идеала, но искал способа возвращения доброго в мир».

Это не о Тарковском. И не о Рублеве. Это о Сергии Радонежском, в обители которого (можно сказать: в поле святости которого) работал великий иконописец. Разумеется, современные критики с полным правом ставят фигуру Сергия в центр статьи, названной ими: «Андрей Рублев»: фильм и мысли вне фильма». А все-таки я не решился бы вскрывать эту «закрытую» антитезу, если бы Соловьева и Шитова сами не подали знака, слишком красноречивого для людей, знающих код культуры: «Всем заметный и никого уже не ранящий разрыв идеала и действительности». Формула недвусмысленная: Тарковский сделал свою картину при конце «периода волюнтаризма» и при начале «периода застоя».

Так вот: параллель напрашивается, но результат сравнения отрицательный. Сергий действительно не отвергал реальности, он ее строил как мог; именно от Сергия берет начало линия, ведущая к Иосифу Волоцкому, апостолу миростяжания.

А автор «Андрея Рублева»? Нет! Ничего общего! Скорее уж от Нила Сорского идет, от НЕстяжателя, от «первого русского интеллигента», от непримиримого.

Тарковский – художник чистых линий и стихий, слишком чистых, чтобы их можно было, дозируя, подмешивать к грязной реальности. Уж он-то скорее проклял бы, отверг бы действительность во имя идеала, чем стал бы подстраиваться и вживаться. Все или ничего!

Говорю это трезво; сам я, наверное, ближе к идеалу Сергия, но тем чище мое восхищение Тарковским, той системой ценностей, которую он вынес и выстрадал. Эта система ценностей жила в нем

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.