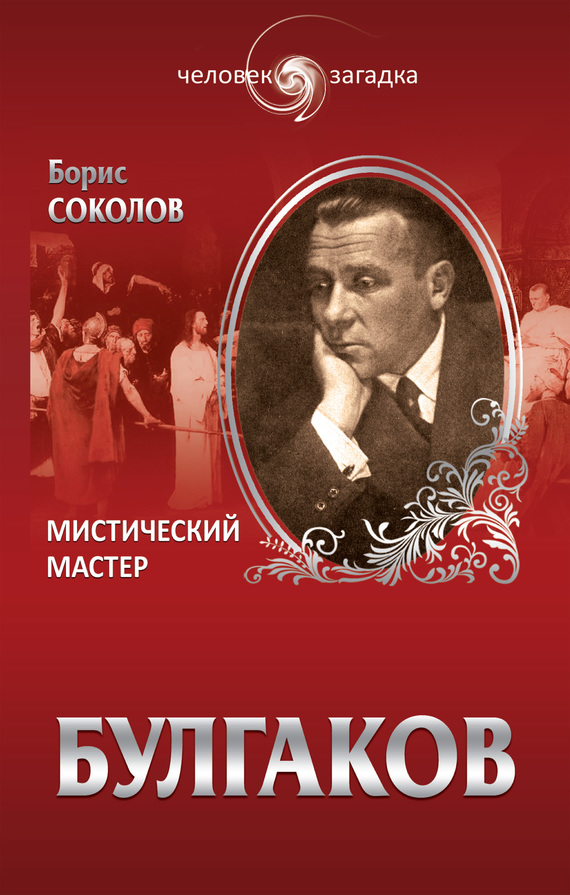

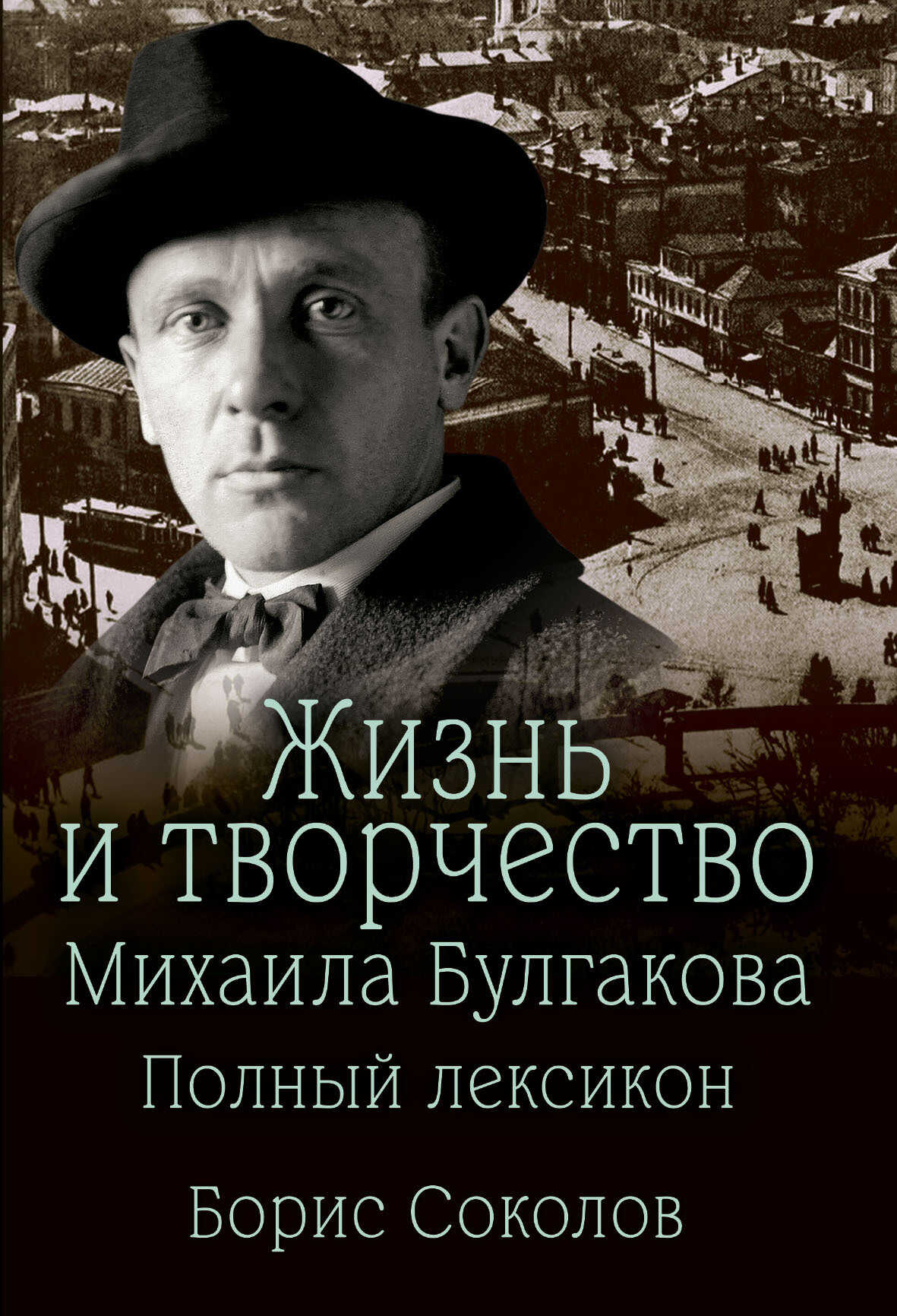

Жизнь и творчество Михаила Булгакова. Полный лексикон - Борис Вадимович Соколов Страница 21

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Борис Вадимович Соколов

- Страниц: 185

- Добавлено: 2025-05-01 09:13:21

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Жизнь и творчество Михаила Булгакова. Полный лексикон - Борис Вадимович Соколов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Жизнь и творчество Михаила Булгакова. Полный лексикон - Борис Вадимович Соколов» бесплатно полную версию:В книги собраны материалы, отражающие жизнь и творчество великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Автор рассказывает о родных и близких писателя, о его друзьях и литературных современниках, о том, как Булгаков, один из самых популярных советских драматургов 20-х годов, в 30-е годы вынужден был замолчать, продолжая, однако, писать «в стол» свой главный роман «Мастер и Маргарита». Читатель узнает о сатирических повестях Булгакова, одна из которых, «Собачье сердце», пользуется неизменной популярностью и сегодня. Большая глава посвящена роману «Белая гвардия», где на личном опыте описывается начало Гражданской войны в Киеве. В этом романе, по словам поэта Максимилиана Волошина, Булгаков сумел запечатлеть «душу русской усобицы». Читатель сможет найти ответы на загадки многих булгаковских произведений, он выяснит, кто стали прототипами их героев, как отразились в творчестве Булгакова политические реалии Советской России и, в частности, образы таких вождей большевиков, как Ленин и Троцкий.

Жизнь и творчество Михаила Булгакова. Полный лексикон - Борис Вадимович Соколов читать онлайн бесплатно

Булгаков иронизирует над тем, как в Т. р. Антон Калошин, прототипом которого послужил Иван Андреевич Мамошин, рабочий сцены, в 1929–1937 гг. являвшийся председателем месткома и секретарем парткома МХАТ, учит музыкантов, как им надо играть: «Антон Калошин помогает разбираться Малокрошечному (прототип – директор кинофабрики «Мосфильм» в первой половине 30‐х годов Сергей Афанасьевич Саврасов, требовавший от Булгакова изменений в сценарии «Мертвых душ». – Б. С.) в вопросах искусства. Это, впрочем, и не мудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе (…) Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту…» Подобное вмешательство партийной номенклатуры в творческий процесс происходило и в 20‐х, и в 30‐х гг.

В «Тайному другу» в центре была печальная судьба первого булгаковского романа «Белая гвардия». Он не принес автору ни славы, ни денег, ни признания критики, остался неизданным полностью на родине, и в этом отношении должен был в ретроспективе оцениваться Булгаковым действительно как «плохой» (хотя и художественное качество писателя не вполне удовлетворяло). Так что нелестная оценка недружественным автору поэтом имела некоторый смысл в конце незавершенного текста. В Т. р. Булгаков выступает противником системы К.С. Станиславского и неслучайно называет соответствующего героя Иваном Васильевичем, по аналогии с первым русским царем Иваном Васильевичем Грозным (1530–1584), подчеркивая деспотизм основателя Художественного театра по отношению к актерам (да и к драматургу). В конце Т. р. Максудов излагает результаты своей проверки теории Ивана Васильевича (фактически – Станиславского), согласно которой любой актер путем специальных упражнений «мог получить дар перевоплощения» и действительно заставить зрителей забыть, что перед ними не жизнь, а театр. Несомненно, дальше в Т. р. должно было последовать опровержение теории Ивана Васильевича, ибо в тех спектаклях, которые видел Максудов, во-первых, многие актеры играли плохо и иллюзии действительности создать не могли, а во-вторых, грань между сценой и жизнью непреодолима, и это должно было, вероятно, выразиться в комической реакции зрителей. На репетиции, изображенной в Т. р., автор убеждается, что теория Ивана Васильевича к его пьесе и вообще к реальному театру неприменима: «Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концу первой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы эта теория не приложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучше подносить букет, писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он стал каким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное, внезапно заболел насморком». Вскоре заболели насморком и сбежали от опостылевших упражнений Ивана Васильевича и другие актеры. Булгаков хорошо знал, что актерский дар – от Бога. И дал это понимание своему Максудову, в горящем мозгу которого после судорожных выкриков: «Я новый… я новый! Я неизбежный, я пришел!» укрепляется мысль, что махающая кружевным платочком Людмила Сильвестровна Пряхина играть не может, «и никакая те… теория ничего не поможет! А вот там маленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голос сиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черных перчатках… не нужна ему теория!» Писатель в Т. р. спорит с идеей, что можно «играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена», и в то же время заставляет Максудова, переступающего порог Театра, не помнить, что перед ним всего лишь иллюзия действительности.

Для автора Т. р. театр был если не всей жизнью, то ее душой. Как отмечает в своих воспоминаниях вторая жена писателя Л.Е. Белозерская, композитор М.И. Глинка (1804–1857) говорил: «Музыка – душа моя!», а Булгаков вполне мог бы сказать: «Театр – душа моя!» Кстати, именно в период брака с Л.Е. Белозерской писатель получил прозвище Мака, от которого, возможно, и произведена фамилия Максудов. Герой Т. р. страстно пытается убедить своего слушателя артиста Бомбардова, одним из прототипов которого послужил Булгаков в своей актерской ипостаси, «в том, что я, лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней». Те же чувства владели писателем и драматургом всю жизнь.

Любопытно, что главный герой максудовской пьесы «Черный снег» носит фамилию Бахтин. Первоначально же эта фамилия фигурировала в качестве варианта фамилии главного героя Т. р. Это может свидетельствовать о знакомстве Булгакова с единственной вышедшей к тому времени книгой известного литературоведа М.М. Бахтина (1895–1975) «Проблемы творчества Достоевского» (1928), а приводимая в Т. р. цитата из «Черного снега» с участием этого персонажа может рассматриваться как иллюстрация бахтинской идеи диалогичности бытия:

«Бахтин (Петрову). Ну, прощай! Очень скоро ты придешь за мною…

Петров. Что ты делаешь?!

Бахтин (стреляет себе в висок, падает, вдали послышалась гармони…)…» Слова «гармоника» Иван Васильевич не дал Максудову дочитать, предложив, чтобы герой не застрелился, а закололся кинжалом, как средневековый рыцарь, хотя, как справедливо замечает Максудов: «…Дело происходит в гражданскую войну… Кинжалы уже не применялись…» Здесь концентрированно воспроизведен не только предсмертный диалог Алексея Турбина с Николкой, но и диалог Хлудова с тенью Крапилина из «Бега», и вечный спор, который во сне ведет Понтий Пилат с Иешуа Га-Ноцри в «Мастере и Маргарите». То, что в «Черном снеге» Бахтин предсказывает скорую смерть своему собеседнику и продолжение в ином мире какого-то важного их диалога, не волнует Ивана Васильевича, ставшего пленником собственной системы и озабоченного лишь тем, как бы поэффектнее поставить сцену самоубийства. Булгаков и М.М. Бахтин не были лично знакомы, но позднейшие бахтинские теории мениппеи как некоего универсального жанра и принципа «карнавализации действительности» прекрасно приложимы и к Т. р., и к «Мастеру и Маргарите». Если для Станиславского (и для Ивана Васильевича) театр – это храм и даже храм-мастерская, причем себя он видит в этом храме неким верховным божеством, то для Булгакова (и Максудова), театр – не только

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.