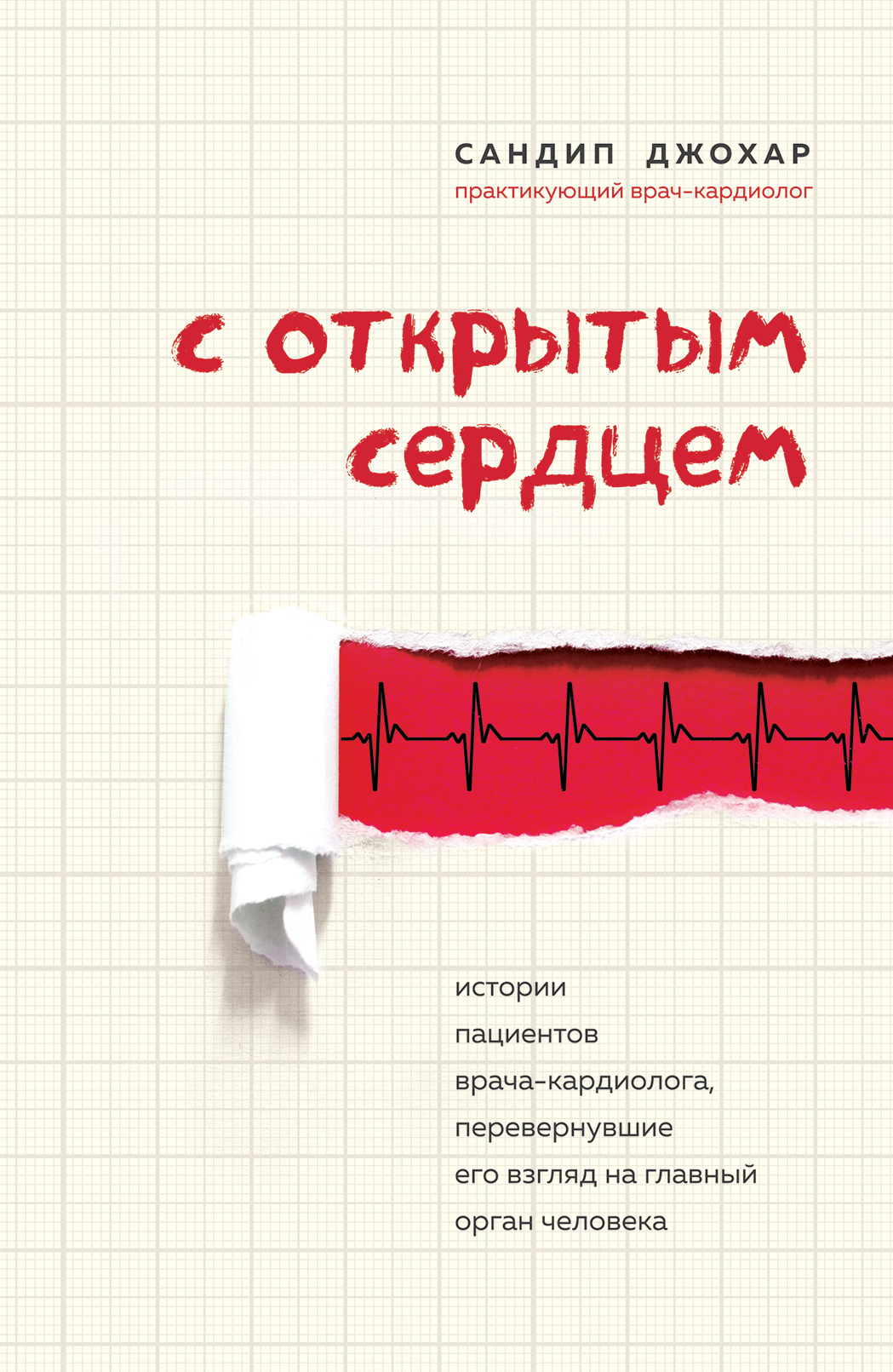

С открытым сердцем. Истории пациентов врача-кардиолога, перевернувшие его взгляд на главный орган человека - Сандип Джохар Страница 20

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Сандип Джохар

- Страниц: 71

- Добавлено: 2023-03-11 09:30:50

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

С открытым сердцем. Истории пациентов врача-кардиолога, перевернувшие его взгляд на главный орган человека - Сандип Джохар краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «С открытым сердцем. Истории пациентов врача-кардиолога, перевернувшие его взгляд на главный орган человека - Сандип Джохар» бесплатно полную версию:Один из героев этой книги умер от инфаркта, думая, что умирает от укуса змеи. Сердце другого остановилось во время имитации казни кровопусканием. Третий испытывал боли от несуществующих разрядов дефибриллятора. Что объединяет эти случаи?

Доктор Сандип Джохар, практикующий врач-кардиолог, задался поистине философским вопросом о прямой связи между эмоциональным и физическим состоянием человека. В стремлении раскрыть тайны самого неутомимого из наших органов он отправился в историческое путешествие, к зарождению науки о сердце. Но ответы пришли тогда, когда ему удалось по-другому взглянуть на своих пациентов и себя самого.

Эта книга расскажет вам о том, как смерть Рузвельта помогла врачам продвинуться в изучении болезней сердца; почему у людей, находящихся в несчастливом браке, вероятность болезней сердца выше, чем у тех, чья супружеская жизнь более радостная, а также о том, в чем фатальная ошибка врачей, относящихся к человеческому сердцу как к машине.

С открытым сердцем. Истории пациентов врача-кардиолога, перевернувшие его взгляд на главный орган человека - Сандип Джохар читать онлайн бесплатно

Поначалу Лиллехай и его команда совершили ошибку в сложной системе подсоединения систем кровообращения, и у набранных в приюте собак развивалось поражение мозга. После нескольких неудачных попыток их эксперименты увенчались успехом, и как «донор», так и «реципиент» просыпались без каких-либо осложнений. После эксперимента собак усыпляли и изучали их органы под микроскопом. Исследование показало, что перекрестное кровообращение не причинило животным никакого ущерба. Реципиент получал достаточно крови и кислорода для удовлетворения базовых потребностей организма, в то время как система кровообращения донора нарушена не была. Несколькими месяцами позже Лиллехай повторил свой эксперимент на дрессированных собаках, в том числе чистокровном золотистом ретривере одного из своих коллег-кардиологов. Даже после тридцатиминутного перекрестного кровообращения собаки по-прежнему выполняли известные им команды и трюки.

В 1954 году, после многих лет экспериментов, проведенных на двух сотнях собак, Лиллехай и его команда с нетерпением ожидали возможности опробовать свой метод на людях. Их интересовала возможность коррекции врожденных пороков сердца. В то время в Америке в год рождалось порядка пятидесяти тысяч детей с сердечными аномалиями (даже сегодня в США каждые пятнадцать минут на свет появляется ребенок с врожденным пороком сердца). Часто эти пороки заключаются в том, что между предсердиями или желудочками сердца есть отверстие размером с монетку, через которое смешивается оксигенированная и бедная кислородом кровь. Эти отверстия приводят к отставанию в развитии, гипоксии, обморокам и даже внезапной смерти. В 1950-х годах врожденные сердечные аномалии были обязательным атрибутом больничных палат: часто можно было увидеть, как такие пациенты сидят на своих койках, наклоняясь в попытках отдышаться; у них были раздутые, как стволы деревьев, ноги, а сочащаяся через кожу светло-желтая жидкость (признак застойной сердечной недостаточности) собиралась в лужи на кафельном полу.

Пороки сердца часто сопутствуют таким отклонениям, как синдром Дауна, и у многих страдающих сердечной недостаточностью были и внешние дефекты строения лица.

Помимо всего прочего, они были уязвимы для крайне тяжелых инфекций; половина умирала прежде, чем им исполнялось двадцать лет. Грубо говоря, они были инвалидами-сердечниками, обреченными на гибель, прогноз для их состояния был хуже, чем для некоторых форм детских раковых заболеваний. Прогрессивный хирург пришел к выводу, что некоторые из врожденных аномалий сердца можно исправить так же, как «сантехник заменяет трубы», но такая операция была бы слишком, недопустимо долгой.

Несмотря на острую потребность решения проблемы гипоксии в кардиологии, идея Лиллехая использовать одного человека как живой аппарат жизнеобеспечения для другого была шокирующей, а некоторые и вовсе сочли ее аморальной: это была первая операция в истории человечества, способная одним махом убить двоих людей. Мысль о помещении человека под наркоз в операционной для поддержания жизни в другом человеке, пока его сердце останавливают, вскрывают и ремонтируют, была неприемлемой для большинства врачей, нарушением их фундаментальной клятвы. Несмотря на открытое противостояние коллег, Лиллехай продолжал свои исследования, ведь аппарата сердечно-легочного кровообращения еще не существовало.

У Лиллехая было одно существенное отличие от его коллег-медиков – он пережил рак. На последнем курсе резидентуры у него диагностировали лимфосаркому шеи, которая, как правило, приводит к летальному исходу. Операцию, продлившуюся десять с половиной часов, ему проводил сам руководитель отделения Вангенстин. Результаты биопсии Лиллехая были известны несколькими месяцами ранее, но Вангенстин выждал до последних дней перед выпуском, давая молодому хирургу возможность закончить резидентуру. В ходе операции Вангенстин и его команда вырезали опухоль, лимфоузлы и немалую долю прилегающих мягких тканей шеи и груди Лиллехая. Спустя несколько месяцев провели повторную, исследовательскую операцию, которая показала полное отсутствие рака.

Разминувшийся с собственной гибелью Лиллехай был знаком со смертью куда лучше большинства хирургов, а потому меньше боялся ее. Врачи сказали, что он с 25 %-ной вероятностью протянет еще пять лет, так что большую часть своей рано начавшейся карьеры он стоял на краю пропасти в ожидании неотвратимого мгновения, когда его жизнь полетит в тартарары. Но упорная жажда жизни делала его отважным, даже безрассудным. Он намеревался потратить то время, что у него оставалось, на решение проблем хирургии на открытом сердце. Он был открыт для новых идей и экспериментальных процедур с невысокими шансами на успех, невзирая на стоимость их подготовки. Вангенстин предоставлял Лиллехаю время и ресурсы для инновационных проектов. Он заботился о нем, как отец о беззащитном ребенке. Вангенстин был уверен, что из всех его протеже именно у Лиллехая больше всего шансов получить Нобелевскую премию.

Помимо перекрестного кровообращения, у аппарата сердечно-легочного кровообращения была еще одна альтернатива, по крайней мере для простых операций на сердце. Охладив тело до минусовой температуры, можно было замедлить метаболизм и снизить потребность организма в кислороде. При понижении температуры на десять градусов скорость большинства химических реакций снижается почти вдвое, именно за счет этого свойства организма известны случаи, когда люди выживали после сорокаминутного пребывания в ледяной воде. Впервые гипотермию в хирургических целях в 1950 году на конференции в Денвере продемонстрировал канадский хирург Уилфред Бигелоу. Бигелоу делал лабораторным собакам наркоз, охлаждал их в ванной со льдом, вскрывал их грудные клетки и изолировал сердце от системы кровообращения; затем он снимал зажимы, зашивал все обратно, отогревал собак и выводил их из наркоза без малейших признаков повреждения мозга. Позже он обнаружил, что обезьяны переносят гипотермию еще лучше, чем собаки. При охлаждении до –3 °C циркуляцию их крови можно было прервать на целые двадцать минут без риска повреждения мозга[27].

Первая успешная демонстрация приема Бигелоу, прозванного методом «замерзшего озера», на человеке прошла 2 сентября 1952 года, почти на полвека позже первого стежка на миокарде, наложенного Людвигом Ренном. Немолодой коллега Лиллехая по Миннесотскому университету, доктор

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.