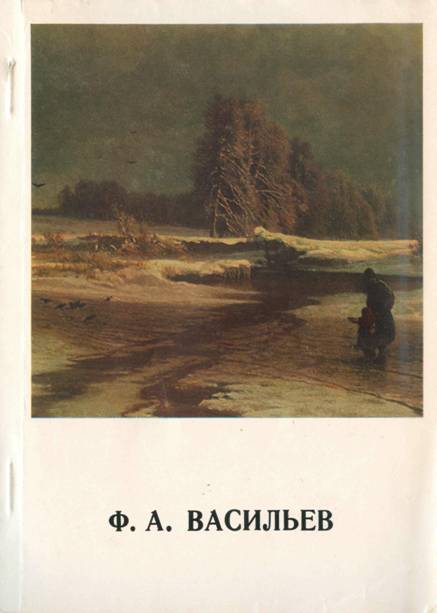

Фёдор Александрович Васильев - Юрий Федорович Дюженко Страница 2

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Юрий Федорович Дюженко

- Страниц: 13

- Добавлено: 2022-08-17 23:06:39

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Фёдор Александрович Васильев - Юрий Федорович Дюженко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Фёдор Александрович Васильев - Юрий Федорович Дюженко» бесплатно полную версию:Издательство «Художник РСФСР» продолжает выпускать популярную серию «Массовая библиотечка по искусству». Книги этой серии знакомят с творчеством крупнейших мастеров русского и советского изобразительного искусства, с историей отечественной художественной культуры. Издания доступны по изложению и рассчитаны на самый широкий круг читателей, интересующихся искусством, в том числе учащихся школ, техникумов, вузов, рабочую и сельскую молодежь.

Формат каждой книги 70Х100 1/32, тираж 20 000 экз., объем 2 - 2,5 печ. л., ориентировочная цена 35 коп.

В 1973 году выйдут в свет: «В. Н. Бакшеев», «3. Е. Серебрякова», «П. К. Клодт», «Н. П. Крымов», «И. И. Машков», «Н. К. Рерих».

Издания поступят во все книжные магазины и киоски, где вы сможете их приобрести.

Фёдор Александрович Васильев - Юрий Федорович Дюженко читать онлайн бесплатно

Это, конечно, не вполне еще зрелое произведение, есть в нем известная робость и юношеская наивность, особенно в рисунке переднепланных предметов, не вполне согласованы масштабные соотношения первого и второго планов. И все же не оставляет сомнения то, что автор подобных работ способен сказать веское слово в искусстве. Залог этого в свежести художественного видения, в чистоте и звонкости колорита, в метко схваченном световом состоянии, в тонком лирическом настроении, в котором уже ощутимо светится благоговейное чувство любви к природе и искусству.

И вместе с тем это только отдельные впечатления от природы, подчас случайные, скорее обещание, чем воплощение. Для того чтобы талант

Васильева мог развернуться во всю мощь, предстояло долго и упорно трудиться над изучением природы. Неоценимую помощь в этом отношении оказал Васильеву И. И. Шишкин, с которым он познакомился примерно в это время.

Шишкин, принявший близкое участие в судьбе Федора Васильева, пригласил его на все лето на остров Валаам, который был излюбленным местом работы многих учеников Академии художеств. Кое-кто даже в шутку называл этот остров русским Барбизоном.

Поездка на Валаам под руководством Шишкина была необычайно плодотворной для молодого художника, она закрепила и расширила полученные Васильевым знания.

Работы Васильева, сделанные в период его пребывания на Валааме, с несомненностью указывают на пристальное изучение мастерства Шишкина.

Сравнение валаамского этюда Шишкина «Пейзаж с охотником» с этюдом Васильева того же названия (оба из собрания Государственного Русского музея), написанных с одного места, показывает, каким способным учеником оказался Васильев. Конечно, Васильев далеко еще не достиг мастерства Шишкина в передаче материальности, объема и рисунка предметов. Например, в этюде Шишкина значительно естественнее и разнообразней изображена листва, точнее передана трава, валун, поросший мхом, и скала за ним; много убедительнее написана вода в озерце. Наивно, например, выглядят два свежесрубленных пенечка, изображенных почти в самом центре этюда Васильева. Шишкин же уверенно убрал их, как явно случайные в композиции.

Вместе с тем в этюде Васильева есть и такие отличия, которые говорят о проявляющихся уже особенностях его таланта. Чувствуется, например, большее, чем у Шишкина, внимание к живописному в природе, более темпераментная и восторженная передача своих наблюдений. Этюд Васильева солнечней, ярче, более контрастен. Правда, в нем имеется некоторая робость, но зато и большая непосредственность, нежели в этюде Шишкина.

В результате летней напряженной работы Васильев, возвратившись в Петербург, написал ряд картин по валаамским рисункам и этюдам, среди которых можно назвать «В церковной ограде» (из собрания Государственного Русского музея).

Для того чтобы рельефно показать характер природы, создать ее образ, недостаточно было только научиться наблюдать и изучать ее. Необходимо было уметь выбирать в своих впечатлениях и знаниях самое главное и на этой основе как бы создавать природу заново. Не менее важно при воплощении своего замысла сохранить правдивость и убедительность первых впечатлений. Подобного опыта у Васильева еще не накопилось; он верно почувствовал и основные черты русской природы - силу, крепость, бодрость, но его форсированное стремление акцентировать эмоционально воздействующую силу природы привело к некоторому упрощению и схематизации образа. Васильев настолько обобщил форму центральной группы деревьев, желая ее монументализировать, что получилось подобие гигантского шара; он настолько усилил цветовое звучание картины, что живопись стала резкой и жесткой: например, темный сине-зеленый цвет деревьев слишком сильно контрастирует со светлым голубым небом; ярко освещенная белая ограда - с густой холодной тенью на земле.

Картине, к сожалению, недостает цельности, видимо, отдельные ее места писались по разным этюдам. Но, несмотря на некоторые недочеты в цветовой организации картины, удачно передан солнечный свет, что безусловно было большим достижением в 60-е годы для русского художника, тем более очень молодого. В эти годы не только картины, но даже этюды, по-настоящему солнечные, легко пересчитать по пальцам.

В 1867 году Шишкин и Васильев выставили свои валаамские произведения в Обществе поощрения художников. Работы Васильева выдерживали сравнение с работами прославленного мастера. Васильев был признан профессиональным художником.

Но это было только началом для него; собственно этот период нельзя даже назвать первым щагом в искусстве, это всего лишь преддверье его самостоятельного творческого пути в русском искусстве, но уже и тогда нельзя было не согласиться с И. Н. Крамским: «Учился он так, что казалось, будто он живет в другой раз и что ему остается что-то давно забытое только припоминать».

Лето 1868 года Васильев провел вместе с Шишкиным в деревне Константииовке под Петербургом. На этот раз отношения двух художников скорее можно назвать творческим содружеством, нежели отношением ученика и учителя.

Селение, в котором работали художники, было типичной пореформенной деревней - бедной и запущенной, напоминающей каждому честному человеку о разоренной и нищей Родине.

Тема деревни, деревенской природы в искусстве была неразрывно связана с главной проблемой 60 - 70-х годов. Естественно, что тема деревни стала одной из ведущих в это время в русском реалистическом искусстве.

Большинство картин и этюдов Васильева, написанных им в 1868 году, посвящены русской деревне. Интересны в этом отношении парные картины «Деревенская улица» и «После грозы» (обе из собрания Государственной Третьяковской галереи).

Первая картина изображает убогие серые избы, уныло стоящие вдоль широкой пыльной дороги. Простоте, суровости и даже некоторой угрюмости образа соответствует и живописное решение картины. Цветовая гамма пейзажа сведена к сопоставлению сравнительно немногих коричневых и серых оттенков. Рациональна и вместе с тем очень естественна композиция; рисунок четкий и точный.

Обе эти картины, особенно «Деревенская улица», были произведениями, типичными для первого периода развития нового демократического направления в русском

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.