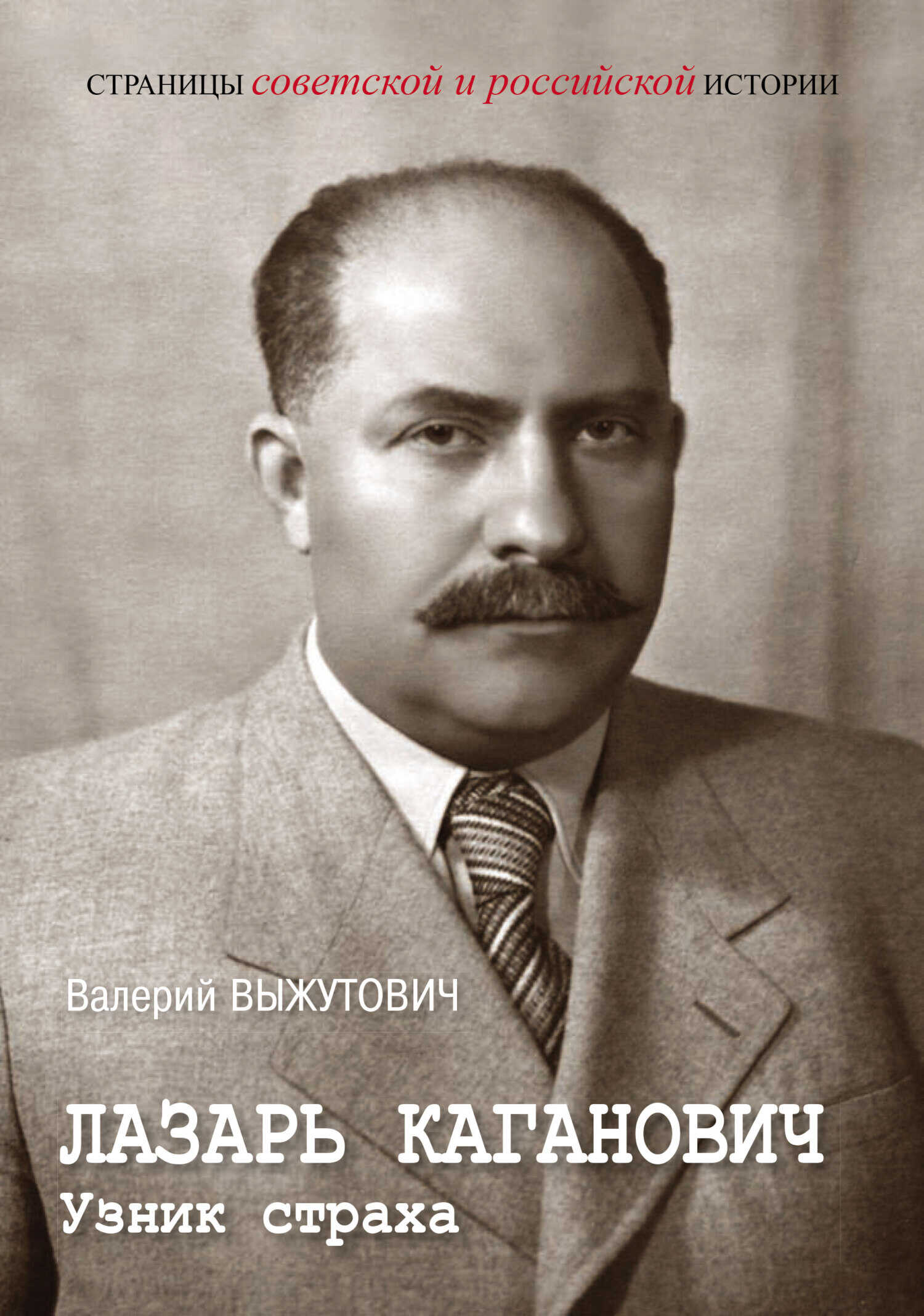

Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович Страница 19

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Викторович Выжутович

- Страниц: 135

- Добавлено: 2025-08-17 16:00:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович» бесплатно полную версию:На протяжении трех с лишним десятилетий Лазарь Каганович был одним из советских вождей. Его называли «железным наркомом», «железным Лазарем». И было за что. Человек, носивший эти прозвища, не знал жалости и пощады.

Он считался «лучшим учеником Сталина». Ему поручали самые ответственные задания. Всю первую половину 1930-х годов в дни отсутствия Сталина в Москве Каганович руководил работой Политбюро. На определенных этапах своей карьеры он возглавлял Наркомат путей сообщения и отдельные отрасли тяжелой промышленности. Работал с В.М. Молотовым, Л.П. Берией, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микояном, Г.М. Маленковым, К.Е. Ворошиловым, Н.А. Булганиным, Н.С. Хрущевым. Пережил сталинскую эпоху и скончался в возрасте 97 лет, за пять месяцев до распада Советского Союза.

Фигура Кагановича предельно демонизирована и мифологизирована, окутана клубами легенд и вымыслов. В книге Валерия Выжутовича предпринята попытка показать Кагановича не только в «железе», но и во всей многомерности его политической и человеческой натуры. Автор обращается к архивным и мемуарным источникам, запечатлевшим деятельность Кагановича в разные периоды его жизни. Не осталась без авторского внимания и роль Кагановича в репрессиях 1930-х годов.

Лазарь Каганович. Узник страха - Валерий Викторович Выжутович читать онлайн бесплатно

«Русь слиняла в два дня»

«Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего». Русский философ и публицист Василий Розанов, автор этих часто цитируемых слов, не предполагал, что они станут метафорой системной катастрофы, которая может подстерегать Россию в драматичные моменты ее истории. Ведь и в три августовских дня 1991 года не осталось «буквально ничего» от советской империи, казавшейся несокрушимой.

В самых общих чертах – упрощенно – существуют три взгляда на Февральскую революцию. Левые трактуют ее как результат обострившейся до предела классовой борьбы между эксплуатируемыми и эксплуататорами. Либералы – как доведенное до точки кипения недовольство просвещенной буржуазии царским самодержавием, попирающим права и свободы. Монархисты – как душепагубное забвение Бога и крушение веры в Царя и Отечество. Но и те, и другие, и третьи сходятся в том, что в феврале 1917-го не было ни одного предприятия в Петрограде, которое бы не бастовало и рабочие которого не входили бы в казармы и не просили у солдат оружия, и не было ни одной казармы, которая не встала бы под ружье и не вышла на улицы. Февраль никто специально не готовил. Было брожение умов, были разрозненные выступления, но не было единой организующей силы. И вообще почему революция произошла именно в этом месяце? Разве кто-то ее планировал, назначал дату (мифологическое «сегодня – рано, послезавтра – поздно» будет сказано в октябре)? Нет, все случилось как бы само собой, по воле рока.

Роковую стихию одновременно видел и отказывался видеть тут Александр Солженицын, чье историческое исследование «Размышления над Февральской революцией» содержит глубокое и точное описание паралича власти, распада монархии.

Развал страны начал происходить задолго до февраля 1917-го. Уже начиная с весны 1915 года русская армия беспрерывно терпела поражения. Оборонная промышленность, железные дороги находились в ужасном состоянии и были неспособны снабжать эту армию оружием и продовольствием. Рубль пережил девальвацию и к 1916 году стоил 27 копеек по сравнению с 1913 годом. Уровень потребления русского обывателя упал на 50 процентов. Это еще до большевиков, до Керенского, при царе. В 1916 году царское правительство впервые в русской истории ввело в городах продуктовые карточки, потому что не было продовольствия. Забастовки происходили повсюду. А Дума в большинстве своем фактически перешла в оппозицию царю, причем тоже задолго до февральских событий.

Отмечая неизбежность происшедшего («о созревании революционной обстановки недремлющее Охранное отделение доносило и своевременно, и в полноте, – доносило больше, чем правительство способно было усвоить и принять к решению»), Солженицын не обходил вниманием и стечение житейских обстоятельств, не давшее России уклониться от судьбы. Может, не было б революции, если бы не «микробы кори», «нашедшие горла царских детей», а точнее, если «Алексей заболел бы в Могилеве, а не в Царском Селе, и ото всего того сильно бы переменилось расположение привязанностей и беспокойств, открывая возможности иного хода российских событий»? Но нет, «не было никакой связи между семейным решением о возврате Государя в Ставку и хлебными беспорядками в Петрограде, начавшимися точно на следующий день». Или революция случилась от того лишь, что «так же роково возвратился в Ставку больной расслабленный генерал Алексеев, сменив огневого генерала Гурко»? Да нет же, «просто все рядовые жизненные случайности, попав под усиленное историческое внимание, начинают потом казаться роковыми». «Хаос с невидимым стержнем» – такова найденная Солженицыным формула Февральской революции. Формула, объясняющая таинственность всякой смуты и одновременно дающая понимание, что этот вихрь, сколь бы он ни был стихийным, имеет внутреннюю опору.

Стихия стихией, но совершенно очевидно, что в те дни и пролетариат, и буржуазия, и крестьянство, и армия, и даже часть капитализировавшегося дворянства выступали заодно. Они выступали против бессильной монархии. При этом у всех социальных групп существовал запрос на участие в управлении государством: после того, как царем была распущена Дума, а затем он сам отрекся от престола, в России не осталось никаких легитимных структур (это, помимо прочего, тоже подготовило почву для Октября). Если бы Николай II вовремя расширил полномочия общества, включил его в работу, Россия смогла бы лучше подготовиться к войне, избежала бы и дальнейших потрясений. За то, что случилось в феврале 1917 года, несут ответственность и либералы. Когда Милюкову, Шипову и еще нескольким политическим деятелям Столыпин предложил войти в правительство, они ответили: «Мы не будем сотрудничать с антинародным режимом, мы – за революцию». В итоге сами отвергли реформы.

Февраль 1917-го лишний раз показал, что любая видимая стабильность в России обманчива и чревата внезапным гигантским разломом. «Вдруг» приходит Февраль или Август – и от страны не остается «буквально ничего». Иногда на это и трех дней хватает.

«Хоть жид, да наш»

Что в Петрограде происходит революция – в этом юзовские большевики не были до конца уверены. Им требовалась достоверная информация. Но как ее раздобыть? Решили прибегнуть к экстравагантному способу. Они знали, что по утрам ровно в 9 часов по главной улице Юзовки важно шествует прокурор, направляясь в присутствие. Каганович предложил снарядить двух надежных членов партии, поручить им пойти рядом с прокурором или вслед за ним и громко, так чтобы он ясно слышал, судачить о том, что в Петрограде революция, царское правительство свергнуто. Если прокурор и ухом не поведет, не заорет, не кликнет

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.