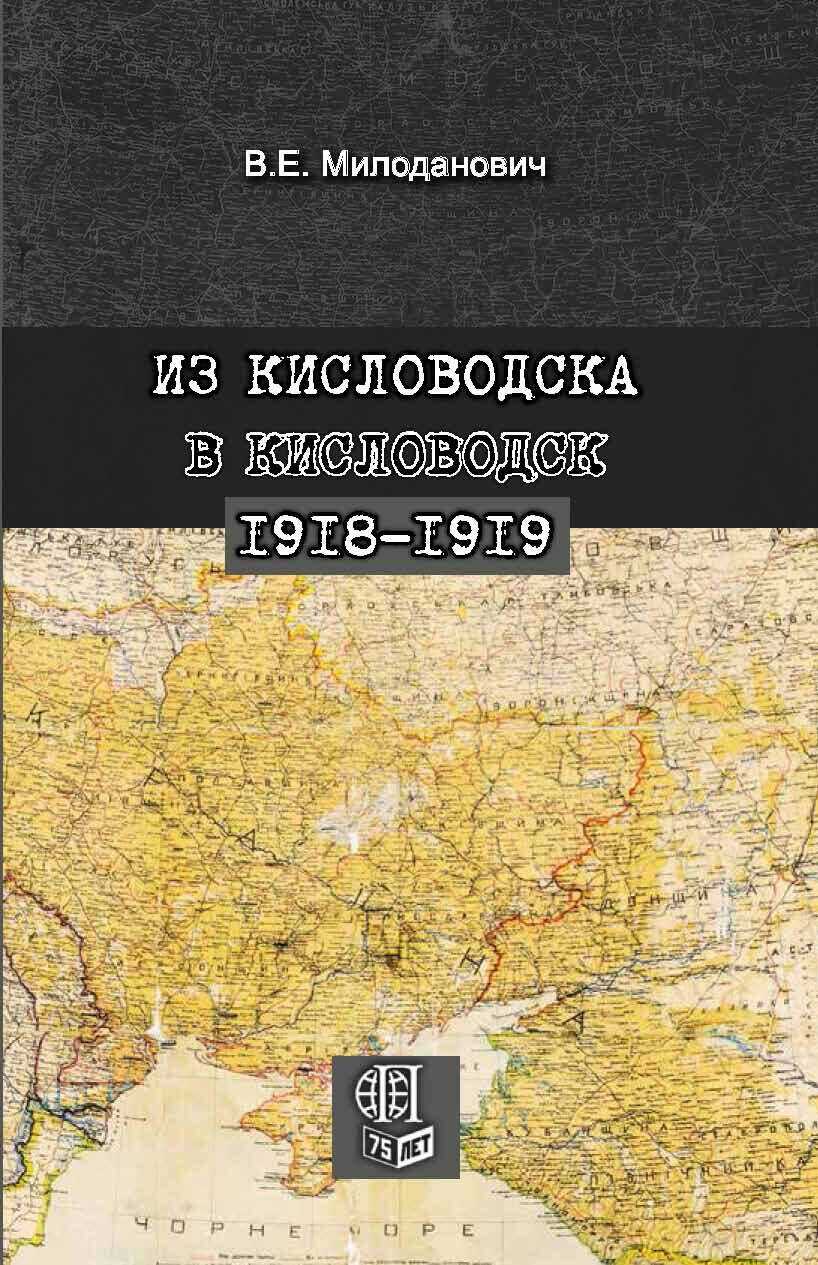

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович Страница 18

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Всеволод Евгеньевич Милоданович

- Страниц: 58

- Добавлено: 2025-07-07 23:05:49

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович» бесплатно полную версию:Впервые публикуемые мемуары капитана артиллерии Всеволода Милодановича рассказывают о событиях Гражданской войны на территории Украины в 1918–1919 гг. Текст воспоминаний позволяет читателю взглянуть на их ход глазами кадрового офицера довоенной Русской императорской армии, служившего в рядах вооруженных сил Украинской народной республики, а затем мобилизованного в состав Вооруженных сил Юга России.

Мемуары снабжены большим числом также публикуемых впервые фотографий автора.

Предназначены для широкого круга читателей.

Из Кисловодска в Кисловодск. 1918–1919 - Всеволод Евгеньевич Милоданович читать онлайн бесплатно

К сожалению, в то время я еще не знал, что протоирей Уралов является в некотором роде моим родственником! Если бы я это знал, то, может быть, мне бы удалось использовать его протекцию для получения комнаты хотя бы только для меня: у него, конечно, было нн-ое количество знакомых, и у кого-нибудь из них комната бы нашлась! О том, что он родственник, я узнал через год в Кисловодске, когда рассказывал отцу о приключениях квартирной комиссии. Оказалось, что двоюродный брат отца, Дмитрий Николаевич Ревуцкий, учитель гимназии в Киеве, был женат на его дочке, Екатерине Ивановне (?). Я с ним случайно познакомился в Киеве, еще в мирное время, но, понятно, не справлялся о девичьей фамилии жены.

А теперь во время пребывания в Киеве я познакомился и с его младшим братом, Львом Николаевичем, совершенно экстраординарным способом! Я поднимался от Крещатика по Прорезной (она же Васильчиковская) улице и уже был готов свернуть на Владимирскую, когда меня догнал шедший за мной господин и задал мне в высшей степени странный вопрос: «Извините, не знаете ли Вы генерала Милодановича?» «Знаю очень хорошо: он мой отец!» – ответил я. Неизвестный обрадовался: «Значит я не ошибся! Я – Лев Николаевич Ревуцкий».

Я слышал о нем от отца. Во время войны Л.Н. в чине прапорщика служил в одном из стрелковых полков 5-й Сибирской стрелковой дивизии, которой в 1915–1917 гг. командовал мой отец. Отец прикомандировал его к артиллерийской бригаде, откуда он потом, как юрист, был назначен следователем Рижского Военно-окружного суда. О том, что Л.Н. окончил также консерваторию и был небезызвестным украинским композитором, я тогда еще не знал.

Мы поговорили на углу вышеупомянутых улиц. Он сообщил, что жена его – Софья Андреевна. «Легко запомнить», – сказал он: «У Льва Николаевича жена должна быть Софьей Андреевной!» Его мать, Александра Дмитриевна, помещица Орловской губернии, была большой «толстовкой», почему ее сын и был «Львом», а он поддержал свою маму, женившись на Софье Андреевне! Он также поддержал свою маму в музыке: она была прекрасной пианисткой, а сын стал и композитором. Он приглашал меня к себе, но я был занят своей невестой и приглашением не воспользовался.

Оба Ревуцких остались в России. Когда моя застрявшая там же сестра приехала в Киев, Д.Н. помог ей. А затем тетка Анна Сергеевна в письме из Киева в 1942 году упомянула о них таким странным выражением: «Брат Ревуцкого убит». Мы были в недоумении: который? И решили, что убит был Л.Н., как младший. Но когда я приехал в Киев в 1942 году и попросил у тети точного объяснения, то она сказала, что Дмитрий Николаевич, и обосновала свое сообщение тем, что Лев Николаевич – известный композитор, а Д.Н. – учитель гимназии, т. е. только брат своего брата! Женская логика?

При эвакуации Киева в 1941 году Д.Н. остался в городе, а Л.Н. – эвакуировался, и о его дальнейшей судьбе мне ничего не известно[66]. Но впоследствии, будучи в Германии на положении Ди-Пи[67], я прочел о нем несколько строк на английском языке в библиотеке, издававшейся в С[оединенных] штатах для армии, и удивился, что американскую армию могут интересовать композиторы (которым эта книжка была посвящена).

По приезде в Полтаву, полковник Навроцкий[68] (б[ывший] офицер 9-й артиллерийской бригады – полтавской) представил нас начальнику 11-й пех[отной] дивизии полковнику Омельяновичу-Павленко[69], который сказал нам длинную речь по-украински. Он убеждал нас сейчас же заняться изучением этого языка и говорил: «Коверкайте русский язык, и вы очень быстро заметите, что говорите по-украински! Я только так и научился этому языку», добавил он. Однако мы заметили, что полковник преувеличивает свои познания: он только перешел с коверканья русского языка на коверканье украинского (и, между прочим, злоупотреблял словом «безумовно» («безусловно»)). Однако он достиг все же таких успехов, которых мы не достигли никогда!

Затем оба, Павленко и Навроцкий, представили нас командиру VI-го корпуса генералу от артиллерии (ныне – «генеральному бунчужному», в дословном переводе: «генеральному фельдфебелю») Слюсаренко. Генерал имел на шее орден Белого Орла с мечами, а на груди – орден Св. Георгия 4-й степени, который получил на Японской войне командиром артиллерийского дивизиона. Перед Великой войной он командовал 43-й пехотной дивизией в Гродне, после боев под Лодзью был отрешен от командования ею, потом – реабилитирован, и кончил войну командиром XXVIII-го армейского корпуса на Двине. Если бы не Георгиевский крест, он был бы давно в отставке по возрастному цензу[70]! Он принял нас молча, вероятно, по незнанию «родного языка», пожал нам руки, и тем аудиенция закончилась!

Омельянович-Павленко пробыл очень короткое время нашим начальником дивизии. Гетман производил «девальвацию» чинов и должностей, т. е. возвращал всех в чины и должности (отчасти), достигнутые на войне (но, конечно, не затронул дивизий Палия и Болбочана, сформированных в Австро-Венгрии из военнопленных[71]!). Итак, Омельянович-Павленко был назначен куда-то «Отаманом Вiльного Козацьтва» – организации, по нашему мнению, совершенно мифической[72]! В командование дивизией вступил «генеральный хорунжий» (генерал-майор) Стааль[73], типичный командир бригады старого времени. Инспектором артиллерии корпуса был назначен «генеральный значковый» (генерал-лейтенант) Зелинский, а его предшественник, «генеральный хорунжий» Пащенко (Евгений)[74], понизился на командира 11-й артиллерийской] бригады, полковник Навроцкий стал его помощником.

В Полтаве проживал генерал-майор Тит Онуфриевич Бенескул, в 1915–1917 гг. командовавший 1-м дивизионом нашей бригады, потом – 19-й артиллерийской бригадой. Он был умный человек, а как командир дивизиона – выше среднего, но в тоже время был больной и нервный, как мышь. В нашей бригаде он получил кличку «Старушек» – не от «старика», а от «старушки»! Его денщиком был канонир Балбус, трубачом – Брайер, и офицеры острили насчет «фирмы Балбус, Брайер и Бенескул».

Когда нам, II-му дивизиону, случалось в походной колонне идти за 1-м дивизионом, не выдерживал и посылал к нему разведчика с просьбой: «Разрешите обогнать!» Дело было в том, что «Старешек» все время причитал над своей лошадью: «Ты такая бедненькая! Люди воюют, а тебе приходится мотаться туда и сюда» и т. д. А лошадь, слушая эти причитания, притворялась совсем несчастной и замедляла шаг все более и более! Летом 1917 года мне как-то пришлось сопровождать «Старушка» не

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.