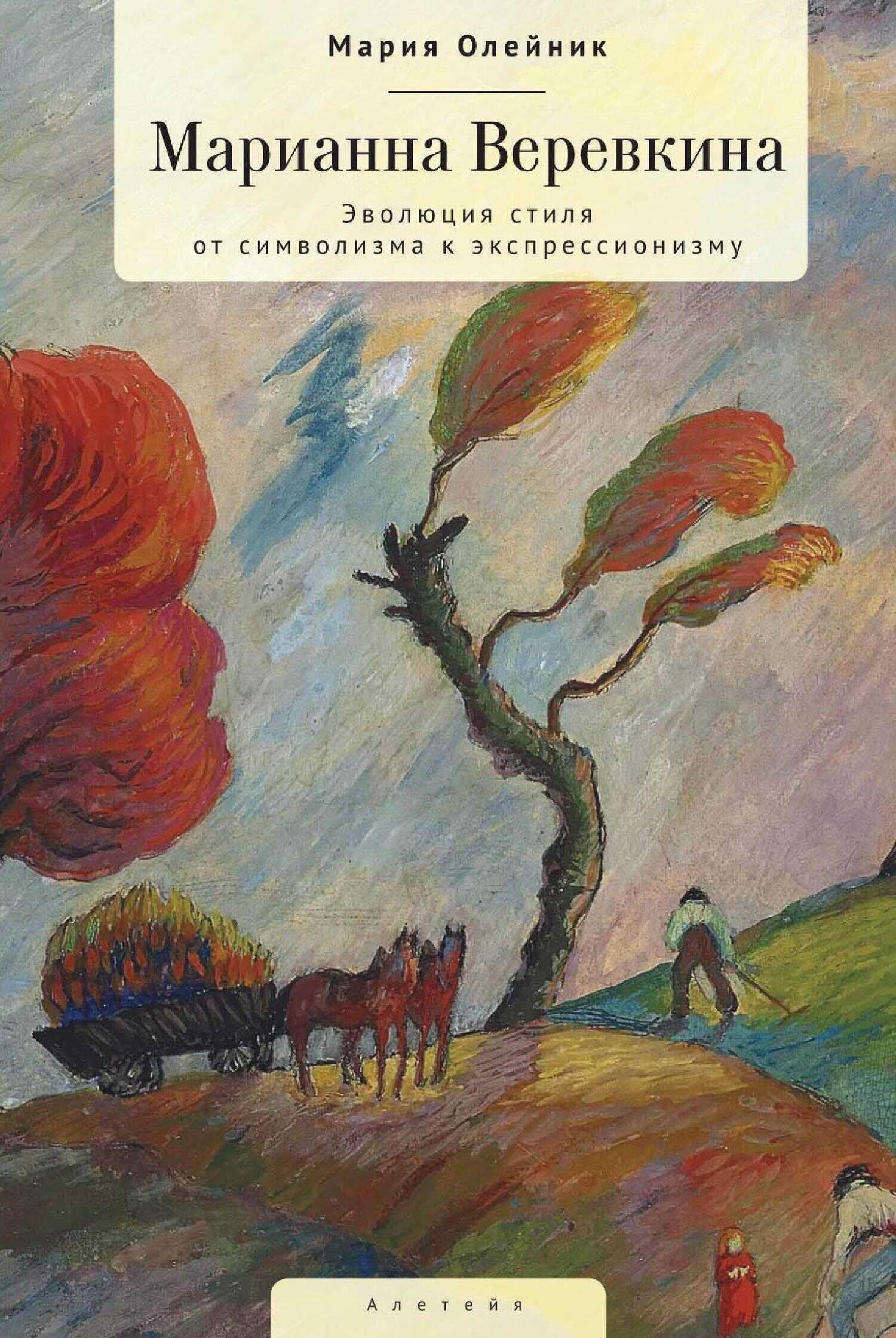

Марианна Верёвкина. Эволюция стиля от символизма к экспрессионизму - Мария Сергеевна Олейник Страница 17

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Мария Сергеевна Олейник

- Страниц: 41

- Добавлено: 2025-07-01 11:14:05

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Марианна Верёвкина. Эволюция стиля от символизма к экспрессионизму - Мария Сергеевна Олейник краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Марианна Верёвкина. Эволюция стиля от символизма к экспрессионизму - Мария Сергеевна Олейник» бесплатно полную версию:Книга посвящена Марианне Владимировне Веревкиной – ученице И. Е. Репина, сподвижнице В. В. Кандинского и А. Г. Явленского. Эта всесторонне образованная женщина посвятила свою жизнь искусству. Активная общественная жизнь М. В. Веревкиной в Мюнхене сделала ее салон на Гизелаштрассе центром свободомыслия. Ее живопись претерпела категорические изменения. Художник отказалась от реализма и начала создавать картины нового, экспрессионистического толка. Участие в формировании искусства «Нового мюнхенского объединения художников» дало М. В. Веревкиной возможность экспонировать произведения современного искусства. С началом Первой мировой войны художнику, как подданной Российской империи, пришлось уехать в Сент-Прекс, а позже – в Цюрих. Революционные события, произошедшие в России в 1917 г., лишили М. В. Веревкину возможности возвращения на родину и вынудили ее остаться в эмиграции. Поселившись в Асконе – небольшом швейцарском курортном городке на берегу живописного озера, она смогла занять одну из лидирующих позиций, и сыграла ведущую роль в творческой жизни Швейцарии. В оформлении обложки использована картина М. В. Веревкиной «Муравейник», 1916.

Марианна Верёвкина. Эволюция стиля от символизма к экспрессионизму - Мария Сергеевна Олейник читать онлайн бесплатно

Облекая модель в лицо-маску, М.В. Веревкина создает образ, отрешенный от мирского, сиюминутного бытия, дополняя тонкой графикой моделировку деталей. Взгляд модели обращен в нижний левый угол картинной плоскости, остается загадкой, что привлекло внимание и так заинтересовало танцовщика. Поворот фигуры и диагональное движение руки А.С. Сахарова акцентируют внимание на алом цветке – символе плодородия и силы, дающей жизнь.

В других работах мюнхенского периода воздействие японского искусства является не настолько явным и не может быть определено формально. Цветные гравюры Хокусая оказали значительное влияние на изобразительные средства и способы выражения в творческих поисках импрессионистов: виды священной горы Фудзи были образцом для серийных работ П. Сезанна и К. Моне. Известно, что В. Ван Гог также относился к японскому искусству с большим интересом: в письмах из Парижа он откровенно признается другу Лео о новом источнике своего вдохновения при создании картин: «Вся моя работа немного основана на Японии»169. Кроме того, для Ван Гога поездка в 1888 г. на юг Франции представляет собой некое подобие замены столь желанного путешествия в Японию: «Кто не поедет в Японию, тот поедет на юг. Я думаю, что будущее искусства нужно искать на юге <…> Взгляд меняется, вы смотрите, как будто японским глазом, воспринимаете цвета совершенно по-другому <…> я понимаю, что это впечатление, долгое пребывание здесь, позвольте мне выразить всю мою личность»170.

Это влияние может показаться неявным, почти неразличимым: как и прежде, остаются отдельные изобразительные детали – человек, дерево, церковь, но выраженным элементом общей японизирующей стилистики являются разделенные ущельем две горные вершины – подобный элемент предполагает появление кратера вулкана. Здесь можно проследить явную аналогию с ксилографией К. Хокусая «Сосна перед Фудзи» (1835).

В 1910 г. М.В. Веревкина написала «Красное дерево». Это изображение – ключевое, созданное под непосредственным впечатлением от японского искусства. В эскизе к картине «Красное дерево» [1910, фонд Марианны Веревкиной, Музей современного искусства, Аскона] можно разглядеть явную аналогию с изображениями священной горы Фудзи. В эскизе автор выбрала горизонтальный формат. Художник неожиданно меняет формат с горизонтального в эскизе на вертикальный. В то же время М.В. Веревкина наделяет художественный образ картины семантическим смыслом. Сюжет восходит к идее о могучем дереве, которое является осью мироздания, божественного начала. Влияние на сюжет картины оказала трагедия И.-В. фон Гете «Фауст», перевод которой связывает искусство Серебряного века с библейской символикой: «Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо»171.

В картине «Красное дерево» М.В. Веревкина интерпретирует христианскую притчу о древе Есеевом – генеалогическом древе Иисуса Христа. Древо изображено на фоне огромной синей горы – символа горнего мира и небольших красных деревьев на периферийной части картины – мира бренного. На переднем плане с правой стороны изображен темный женский силуэт. Дама сидит под разветвленной кроной дерева, вдалеке – горная вершина. Цветовое решение выстроено на сочетании зеленого кобальта, лазури с вкраплениями кадмиевых оттенков желтого и красного.

Прежний символ соединения горнего и дольнего миров (древо) вторичен в новой картине мира, это изображение двух миров – мира духа и мира земной жизни.

Образ древа жизни в живописи М.В. Веревкиной сравним с образом древа познания добра и зла: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь»172; далее: «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их»173.

Художником было заявлено первенство творчества перед постижением истины. Действительно, творческая личность способна поддерживать «символическое единство человека и природы» с трансцендентным для того, чтобы лечить «заболевшее бытие».

Роль и значение творчества М.В. Веревкиной в художественных объединениях Мюнхена 1908–1912 гг

Выезжать на пленэр в пригороды Мюнхена М.В. Веревкина, А.Г. Явленский, В.В. Кандинский и Г. Мюнтер предпочитали в летние месяцы (1908– 1909 гг.). Был выбран живописный городок – Мурнау, где старый герцогский замок в начале ХХ в. окружила жилая застройка. Здесь можно было наслаждаться городскими видами на шпили и церкви, дома и домики, наблюдать за горожанами в пестрых национальных одеждах, блаженствовать, ощущая запах цветов на балконах и в садах. Несколько вдохновенных недель в Мурнау, в течение которых художники были охвачены творческим порывом, в Мурнау, где даже трава на лугах приобретала под лучами солнца изумрудный оттенок, стали переломными в творчестве М.В. Веревкиной, В.В. Кандинского и А.Г. Явленского. Работа на пленэре перемежалась с оживленными обсуждениями, в своем дневнике Г. Мюнтер писала: «Чудесное, радостное время труда с постоянными разговорами об искусстве с вдохновенными «гизелистами»174.

Лето 1908 г. стало периодом художественного прорыва на пути нового, экспрессионистического стиля в творчестве «великолепной четверки». В блокнотах М.В. Веревкина выполняла портретные зарисовки окружавших ее людей – портрет В.В. Кандинского и Г. Мюнтер [1909, фонд Марианны Веревкиной, Музей современного искусства, Аскона]. В этюдах, станковых картинах появляются насыщенные, яркие, открытые цвета на картинной плоскости холста. Подобные цветовые сочетания оказывают зрительное воздействие и соединяются при осмотре, тем самым образуя общую структуру произведения. Ошеломляющий поток цвета выражен в эмоциональной живописи, при этом произведения излучают спокойствие и статичность.

В то же время М.В. Веревкина развивает свои идеи, заключенные в особой роли цвета в живописи. «Цвет имеет внутреннюю ценность <…> Цвет определяет форму <…> В области цвета надо всегда придерживаться органической формы, чтобы не угодить в область невозможного. Чем ярче впечатление, тем менее возможна форма. Цвет растворяет существующую форму. Надо находить собственную форму»175. Данные умозрения обсуждаются в компании художников, в своих же записях М.В. Веревкина рассуждения о цвете характеризует как отдельное понятие.

Ей удается переосмыслить достижения французских художников, стоящих у истоков зарождения, формирования и дальнейшего развития модернизма: В. Ван Гога, А. Матисса, в результате чего рождается ее пейзажная серия крупномасштабных картин, созданных в Мурнау. Урбанистический пейзаж несет в себе сочетание черт куатонизма и примитивизма. В «Работе в Мурнау» [1907–1910, Шлоссмузеум, Мурнау] на фоне

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.