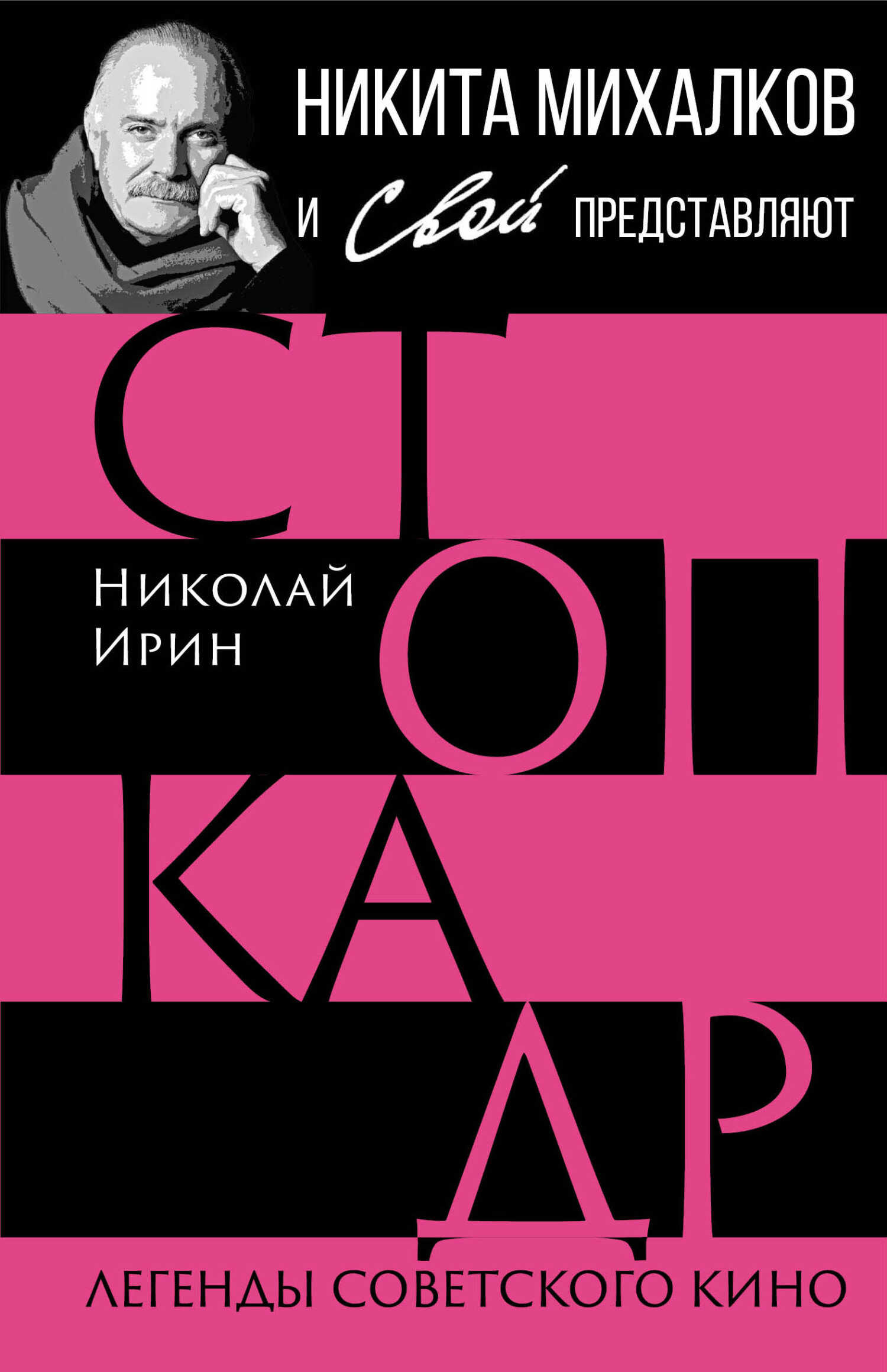

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин Страница 17

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Николай Ирин

- Страниц: 70

- Добавлено: 2025-04-13 09:04:23

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин» бесплатно полную версию:Великая история нашего кинематографа отражена не только в самобытном творчестве известнейших мастеров, но и в сложных перипетиях их судеб. О ключевых фактах биографий этих людей, а также о многообразии художественных методов, артистических приемов, уникальных черт, принесших русскому (советскому) киноискусству мировую славу, рассказывают эссе талантливого киноведа Николая Ирина, который за годы сотрудничества с журналом Никиты Михалкова «Свой» подготовил десятки материалов о кумирах прошлого, выдающихся профессионалах золотого века национальной киноиндустрии. Две статьи об актерах написаны кинокритиком, постоянным автором газеты «Культура» Алексеем Коленским.

Книга будет интересна всем, кому по душе советские фильмы, и может послужить прекрасным учебным пособием там, где готовят современных артистов театра и кино.

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин читать онлайн бесплатно

А вот история знаменитой, осуществленной Анатолием Эфросом на Малой Бронной постановки «Месяц в деревне». Игравший 20-летнего студента (Беляева) уже немолодой, хотя по-прежнему моложавый Даль ролью тяготился, зачем-то называл режиссера за глаза «Ефросиньей», а соответствующая запись в дневнике гласит: «Я неудовлетворен?! Почему? Беляев – примитивен. Роль не моя». Тем не менее выход Тени на авансцену здесь был (вероятно, по причине осторожного отношения к авторитету Эфроса) принципиально иным, пусть и столь же экстравагантным, ненормативным. Постановщику выходки актера чрезвычайно понравились. Внезапно нарушив рисунок роли и тайминг, студент Беляев долго ловил на сцене бабочку. Исполнитель виртуозно, безукоризненно с точки зрения пластики и ритма, импровизировал. Нашел гениальное решение? Конечно! Как тут не поверить на слово знавшему толк в театральных чудесах Эфросу.

Однако сей творческий метод обеспечил и раннюю смерть: неистовая драка не на жизнь, а на смерть с самим собой помогла с поразительной точностью и душераздирающими подробностями представить советского интеллигента эпохи застоя, но слишком быстро положила предел жизненным силам артиста.

То, насколько далевская социально-психологическая диагностика была точна, показывает недавнее признание одного знаменитого политтехнолога, в прошлом диссидента: «Посмотрите на претензии к советской эпохе. Когда люди начинают перечислять свои беды, они описывают именно тот период, который я, к счастью, провел в тюрьме и ссылке – первую половину 1980-х. Те годы, видимо, были очень мрачными и депрессивными, но я их не застал. Видимо, поэтому я никогда не понимал, что такое эпоха застоя. Для меня период с середины 60-х по 80-е годы был временем активизма, непрерывной, что ли, движухи», – высказывание удивительно точно раскрывает образ времени, отразившегося на киноролях Олега Даля и его судьбе.

Действительно – никакого застоя, постоянная, напряженная активность, метания из театра в театр, включая непродолжительное сотрудничество с легендарной Розой Сиротой в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Желание сменить профессию и неудачная попытка поступить во ВГИК, на режиссуру к Льву Кулиджанову, тотальное разочарование в Высших режиссерских курсах, уход на поздних стадиях репетиций из уже готовых и, судя по всему, выдающихся спектаклей, постоянные мысли о смерти в дневнике и доверительных беседах, отказ от ролей, которые составили бы счастье любому другому (Жени Лукашина у Эльдара Рязанова, Хлестакова у Леонида Гайдая, учителя Мирою в «Безымянной звезде» Михаила Козакова), – все это вело к локальному и закономерному итогу, образу Зилова в экранизации «Утиной охоты», обозначившему в блистательном исполнении конец позднесоветской эпохи (согласимся с политологом – не столько застоя, сколько «движухи»). Вскоре после этого ушел в мир иной его близкий друг Владимир Высоцкий, а затем – и сам Даль.

То безбожное, исполненное подозрительных социально-психологических фантазий время идеалистами переносилось с трудом, многие не выдерживали, безвременно покидали самый грешный из миров. Оставшиеся учились выживать в чересполосице политических и экономических формаций, запоздало восхищались ушедшими романтиками.

Когда-то он гениально начитал на грампластинку стихи любимого Лермонтова. В кино же оставил нам трех поразительных героев времен Великой Отечественной («Женя, Женечка и «катюша», «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Вариант «Омега»). Даль незабываемо лиричен в «Старой, старой сказке», гротескно комичен в «Не может быть!», убедительно академичен в «Расписании на послезавтра». Превосходны его Печорин, принц Флоризель, простой трудяга в «Первом троллейбусе», потрясающе амбивалентный, образцово биполярный Крестовский («Что, духу не хватает?! Стреляй!.. Смотрите, я вижу землю!.. Земля, господа, земля-а-а…»); театралы со стажем до сих пор с восторгом вспоминают о том, каким он был Васькой Пеплом в постановке Галины Волчек…

Высокий, стройный, по-особому эффектный, с глазами-магнитами, огромной психологической амплитудой и тонким душевным складом, этот актер сказал о своем времени, возможно, больше, чем кто бы то ни было.

«Бег» с препятствиями

Владислав Дворжецкий

Владислав Вацлавович Дворжецкий (1939–1978)

Владислав Дворжецкий – возможно, самый нетипичный актер национального кино. Всеми профессиональными канонами, какими, возможно, он пренебрег. И обошлось при этом без скандалов, низкопробных сенсаций. «Молчать так, чтобы от тебя нельзя было оторвать глаз. Это редчайшее свойство, сродни гипнотическому…», – вспоминает режиссер Владимир Наумов, открывший для страны Дворжецкого в их совместной с Александром Аловым экранизации булгаковского «Бега».

Будучи представителем блистательной актерской династии, он не получил системного и, как ни крути, жизненно необходимого звезде первого эшелона театрального образования в одной из двух наших столиц. За плечами у него оказалась лишь актерская студия при Омском ТЮЗе, да и та – в довольно зрелом возрасте.

Мосфильмовский ассистент по актерам Наталья Коренева для ленты «Каждый вечер в одиннадцать» искала по всему Союзу эффектного мужчину, выступавшего в амплуа антигероя. Омские мастера сцены с готовностью указали ей на Владислава, который после студии ролей в театре почти не имел, зато статью и манерами мог оказаться полезным москвичам-кинематографистам. В «Каждом вечере» Дворжецкий не сыграл, однако несколько позже, исполнив роли белогвардейского генерала в «Беге» и вора-рецидивиста в «Возвращении Святого Луки», подтвердил верность направления поиска Кореневой – «хладнокровный злодей», каких мало. Впрочем, ощущение возникает амбивалентное: его преступники – не одномерные, «с объемом», словно продолжающие романтическую традицию, выраженную словами «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

И Роман Хлудов, и бандит Михаил Карабанов, видя собеседника насквозь, презирают людей корыстных, мелочных, подловатых. Первым киноперсонажам Дворжецкого свойственны размах и своеобразный внутренний стержень. «А душа у тебя, есаул, болит когда-нибудь?» – интересуется Хлудов у адъютанта. Артист настолько убедительно преодолевает дидактику исходного текста, что вопрос, кажется, адресуется зрителям. «Никак нет, зубы болят», – острит в ответ мастер эксцентрического диалога Михаил Булгаков. Однако в экранизации у Алова и Наумова выходит совсем не смешно: Дворжецкий отягощает и эту сцену, и картину в целом присущим ему метафизическим беспокойством.

Главное качество Владислава Вацлавовича – способность одним лишь внешним видом, без специальных актерских приспособлений и ухищрений, напоминать нам о нематериальном и потустороннем. Уникальный силуэт эмблематичен, моментально узнаваем. Герой Дворжецкого – словно вестник нездешних сил, судья или даже, может быть, палач. Когда приват-доцента Голубкова (тот было сорвался на истеричные угрозы, спровоцированные вестью о возможном расстреле дорогой ему Серафимы Корзухиной) генерал резко обрывает словами «ведите себя как мужчина», моментально происходит переоценка образа: оказывается, в ситуации братоубийства и всеобщего предательства Хлудов один ясно осознает масштаб трагедии, смотрит в бездну, не отворачивая взора, не дурманя себя ложными надеждами, не разыгрывая – подобно всем прочим героям исходной пьесы и фильма – частные мелодраматические или комические сюжеты. Он

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.