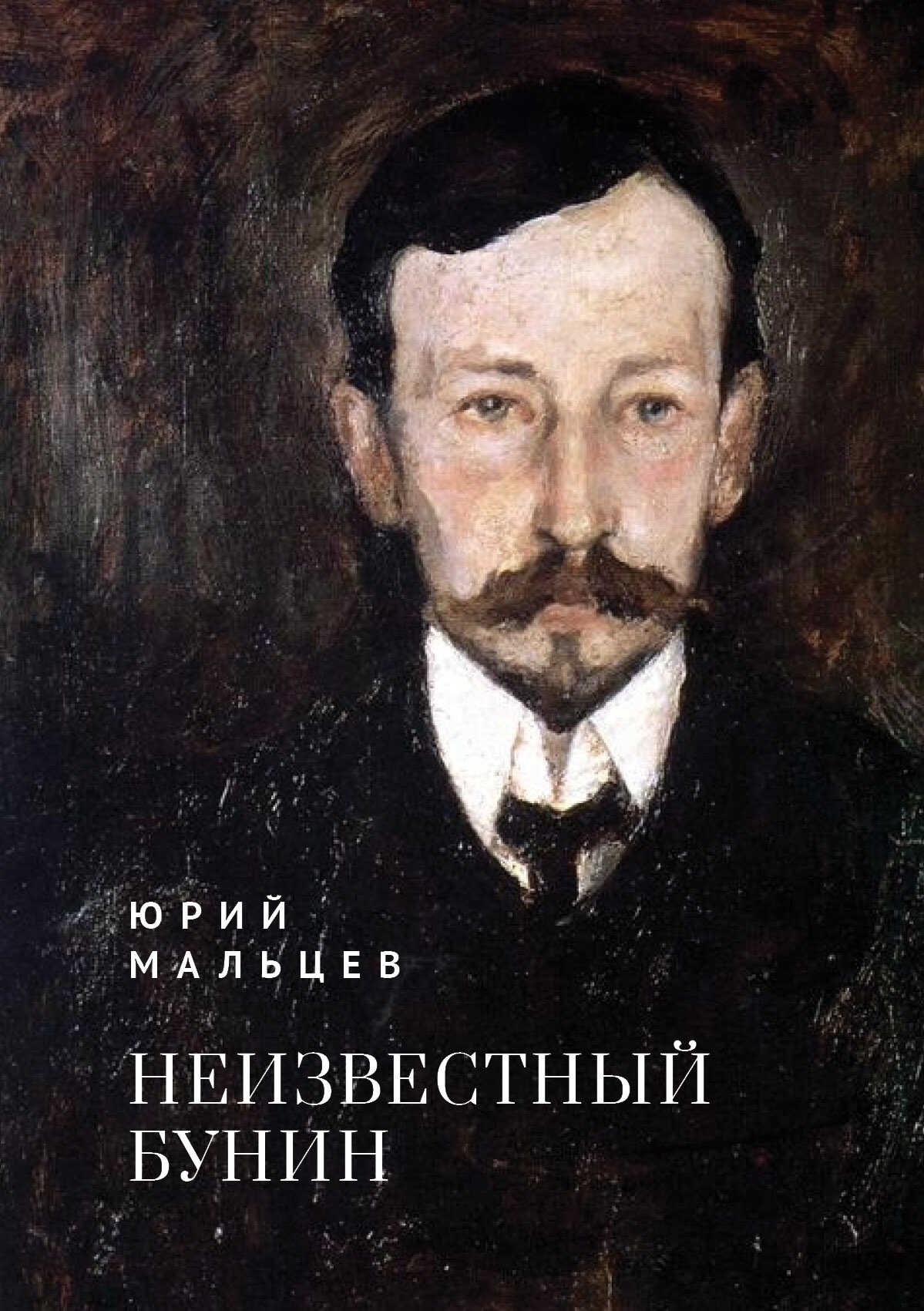

Неизвестный Бунин - Юрий Владимирович Мальцев Страница 17

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Юрий Владимирович Мальцев

- Страниц: 129

- Добавлено: 2024-10-14 14:03:03

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Неизвестный Бунин - Юрий Владимирович Мальцев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Неизвестный Бунин - Юрий Владимирович Мальцев» бесплатно полную версию:Впервые переиздается монография выдающегося литературоведа и правозащитника Юрия Мальцева (1932-2017), посвященная Ивану Бунину. Оказавшись в вынужденной эмиграции в 1974 г., Мальцев, после первого своего исследования «Вольная русская литература», в течение многих лет собирал материалы о великом писателе, работая в европейских архивах и библиотеках. Его книга, опубликованная в Италии, в переводе на итальянский, в 1987 г., и изданная затем в оригинале на русском в 1994 г., стала первой научной работой о Бунине, значение которой не умалилось спустя десятилетия.

Неизвестный Бунин - Юрий Владимирович Мальцев читать онлайн бесплатно

Хотя в ранних рассказах еще не определился его собственный художественный мир и круг (это и совершенно чуждый ему иронически-сатирический жанр и столь же чуждое «чеховское» изображение пошлости и скуки мещанской жизни – «Тарантелла» («Учитель»), «День за день» – в нарочито тягучем и монотонном повествовательном ключе), тем не менее уже здесь наметились некоторые характерные именно для него черты. Так в изображении деревни – тема эта надолго станет основной в творчестве Бунина как потому, что именно эта среда была ему знакома лучше всего, так и потому что крестьянин с его близостью к природе и неинтеллигентностью ближе всего подходил к тому типу инстинктивного человека, который привлекал Бунина более всего – Бунин с самого начала был чужд народнической идеализации крестьянства. В рассказе 1891 года «Дементевна» (позднее переизданном под заглавием «Федосеевна», очень многие рассказы Бунина в разных редакциях имеют разные названия) – повествующем о смерти нищей больной старухи-странницы, поражает удивительная бесчувственность дочери, не позволившей родной матери погостить у себя в доме и выгнавшей больную старуху на улицу зимой. И еще больше, чем жестокость, поражает то ханжество, которым сопровождается эта процедура изгнания (ханжество, которое по народническим понятиям никак не свойственно народу и есть принадлежность лишь «буржуазных» классов). Муж дочери представлен тоже тупым и бессердечным животным. Рассказ «Дементевна» как бы первый эскиз к более позднему и одному из самых жестоких антинароднических рассказов Бунина – «Веселый двор», а оба персонажа этого раннего рассказа – дочь и ее муж – открывают длинную вереницу нетрадиционных крестьянских образов, которые так поразят затем русских читателей и критиков и так их шокируют. Утверждения советских критиков, что отрицательное изображение крестьянства пришло в творчество Бунина после 1905 года («дворянин, испугавшийся революции») не соответствует действительности.

В этот ранний период Бунин еще не ставит себе целью изобразить русскую деревню (когда он такую цель поставит, то так прямо и назовет свою повесть – «Деревня», вслед за Григоровичем, впервые выдвинувшим в русской литературе такую задачу). Деревня для него только подходящая среда, из которой он выхватывает интересующие его фигуры. Чаще всего это либо старики, то есть люди уже легендарного, далекого и более близкого к естественности времени, люди уже стоящие вплотную перед проблемой смерти и уже отрешенные от житейской суеты138, либо тоже выпавшие из социального контекста странники-нищие («божьи люди», как метко назвал их русский народ, Бунин собирался даже написать целый цикл очерков под таким заглавием), либо совсем уже странные фигуры сумасшедших или полупомешанных («Шаман и Мотька», «Судорожный»).

И интересуют его не социальные конфликты, а более общий конфликт «человек-природа» и художественная колоритность странного, необычного, загадочного. Правда, отдавая дань времени, он часто привешивает к своим рассказам назидательные авторские концовки (а к заглавию цикла «Божьи люди» прибавляет «Из жизни обездоленных»), но всё это звучит пустой риторикой. А стремление разжалобить читателя (как в «Дементевне» или в «Нефедке», например), представляется неискренним и наигранным, одним из тех «придуманных» чувств, которые ему самому были столь ненавистны у революционеров-народников и у толстовцев. Сдается, что более искренен он в стихотворении «за рекой луга зазеленели»: «И не знаю, не люблю людей». Нельзя сказать, чтобы Бунин сознательно фальшивил, но, чтобы вызвать у себя это чувство умиления и сострадания к вымышленным персонажам, ему явно нужно было делать над собой усилие, то есть чувство это было искусственным, вторичным, а не спонтанным. Позже, в зрелые годы, когда его писательское самосознание возрастет, он откажется от этого сентиментального «гуманизма».

Первый рассказ и даже первый очерк («Два странника») написаны Буниным в традиционной объективной манере. В безличное авторское повествование вкрапливаются, вводимые авторскими ремарками «он подумал», мысли героя от первого лица, и сообщаются всезнающим автором его чувства («он почувствовал…»). Бунин в то время еще не ставил перед собой проблемы литературной формы и условности литературы, как и начинающий Толстой, который с наивной уверенностью заявлял: «В звании романиста, обязанного рассказывать не только поступки своих героев, но и самые сокровенные мысли и побуждения их, я скажу вам, читатель, что…» (курсив мой. – Ю. М.)139.

Впрочем уже в первых своих рассказах Бунин довольно редко прибегает к внутреннему монологу, видимо, чувствуя слишком большую условность такого приема, и предпочитает ему несобственно-прямую речь. И очень скоро ощущение фальши такой традиционной объективной формы повествования140 побудит его прибегать всё чаще к более свободной и более естественной форме очерка. Это будут произведения с авторским «я», целиком совпадающим с реальным «я» пишущего, или с «я» персонифицированным и вступающим в отношения с другими действующими лицами, как в очерке «Помещик Воргольский». (Тут, чтобы не впасть снова в условность объективной формы, он прибегает даже к такому наивному приему как подглядывание в щель: «Я заглянул в щель неплотно притворенных дверей. Посреди комнаты, наклонившись над чемоданом, стоял Сергей Сергеевич…»141.) Предельная открытость авторского отношения к изображаемому, языковая раскованность речи (грань между литературным языком и разговорным стирается) и субъективность, переходящая в лиризм, впоследствии, когда Бунин отойдет от жанра очерка, перейдут в его более поздние рассказы, чтобы затем смениться беспощадной, отточенной, «флоберовской» прозой.

А в конце творческого пути Бунин приходит к своеобразному синтезу аналитизма и лирики.

IV. Перелом

«Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой – редакция – "Русского Богатства", Златовратский; с третьей – Эртель, Чехов; а с четвертой – те, которые, по слову Мережковского, уже "преступали все законы, нарушали все черты"», – писал Бунин о своих первых поездках в Петербург и Москву и о своем вхождении в большой литературный мир142.

В самом деле, для нас Жемчужников и Бальмонт, с которыми Бунин познакомился почти одновременно, принадлежат к двум разным векам, так же как Лев Толстой и Григорович кажутся писателями иной эпохи нежели Мережковский.

Всеобщий подъем,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.