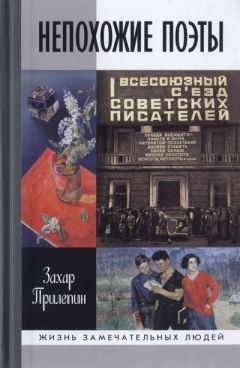

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской Страница 15

Тут можно читать бесплатно Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской. Жанр: Документальные книги / Биографии и Мемуары, год 2015. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте 500book.ru или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Захар Прилепин

- Год выпуска: 2015

- ISBN: 978-5-235-03859-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 117

- Добавлено: 2018-12-10 14:36:24

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской» бесплатно полную версию:Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской читать онлайн бесплатно

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской - читать книгу онлайн бесплатно, автор Захар Прилепин

Возникли непредвиденные ошибки. Ведутся работы по восстановлению. В ближайшее время текст книги будет доступен

Вы автор?

Жалоба

Жалоба

Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Комментарии / Отзывы

Написать

Ничего не найдено.