Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев Страница 12

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Фёдорович Агарев

- Страниц: 35

- Добавлено: 2025-07-19 09:00:27

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев краткое содержание

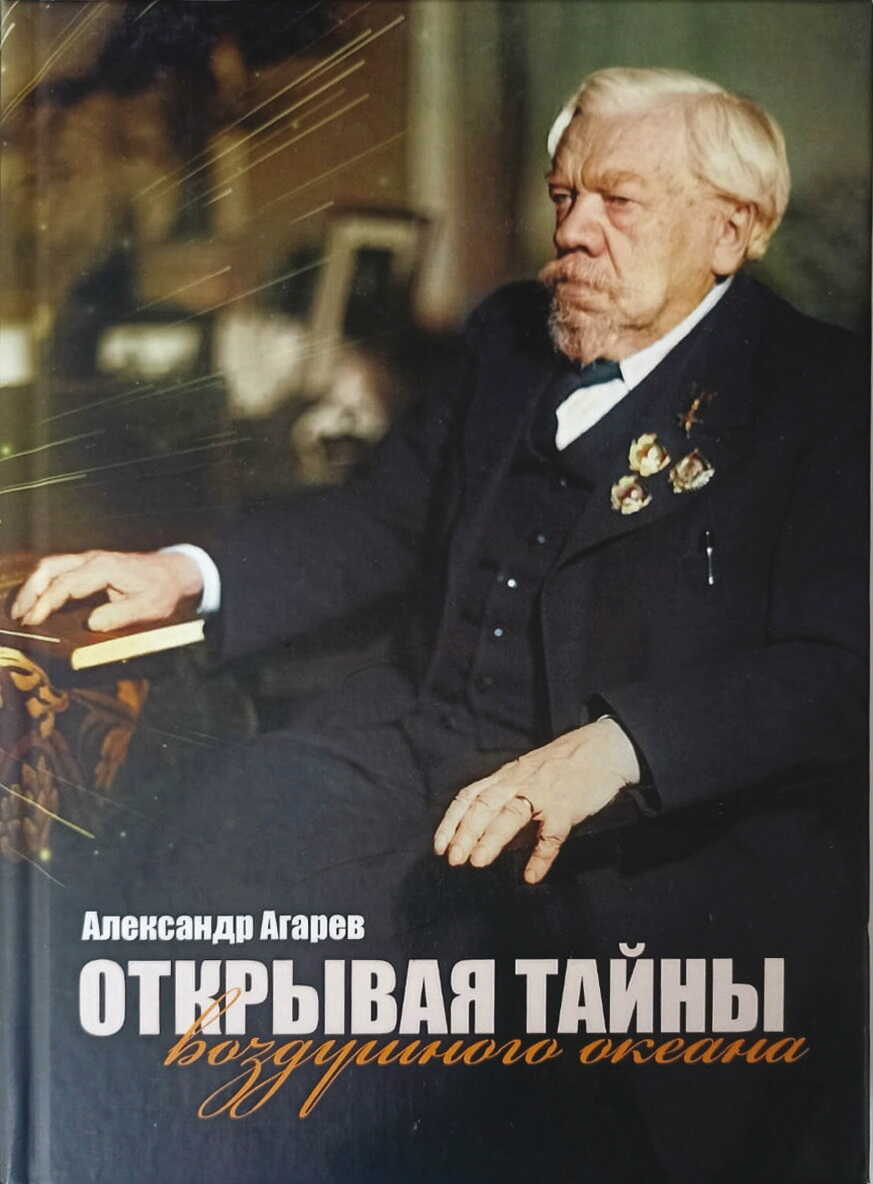

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев» бесплатно полную версию:Книга доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории России и методики обучения истории и обществознанию Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина, лауреата Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, действительного члена Академии военных наук, заслуженного работника Высшей школы РФ А.Ф. Агарева «Открывая тайны воздушного океана» посвящена уроженцу Рязанской губернии Сергею Алексеевичу Чаплыгину.

С.А. Чаплыгин – выдающийся ученый с мировой известностью, основоположник советской школы теоретической аэродинамики и аэромеханики, он внес огромный практический вклад в неустанную борьбу человечества за овладение воздушным океаном, в развитие отечественной авиации.

В своем научном документально-историческом исследовании А.Ф. Агарев открывает неизвестные ранее подробности событий, кардинально изменивших ход становления и развития мировой и отечественной авиации, процесса освоения воздушного пространства в нашей стране.

Книга будет интересна широкому кругу читателей, исследователей, школьников и студентов, специалистов и преподавателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Открывая тайны воздушного океана - Александр Фёдорович Агарев читать онлайн бесплатно

Такие испытания на СБ в начале 1941 года и провел Галлай. Вот как о них рассказывал сам Марк Лазаревич: «И вдруг – будто огромные невидимые кувалды со страшной силой забарабанили по самолету. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной стали невидимыми, как спицы вращающегося колеса. Я не мог видеть крыльев, но всем своим существом чувствовал, что они полощутся, как вымпелы на ветру.

Меня самого швыряло по кабине из стороны в сторону – долго после этого не проходили на плечах набитые о борта синяки. Штурвал, будто превратившийся в какое-то совершенно самостоятельное, живое и притом обладающее предельно строптивым характером существо, вырвался у меня из рук и метался по кабине так, что все попытки поймать его ни к чему, кроме увесистых ударов по пальцам, не приводили. Грохот хлопающих листов обшивки, выстрелы лопающихся заклепок, треск силовых элементов конструкции сливались во всепоглощающий шум. Вот он, флаттер!»

Известный советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай в своей книге «Через невидимые барьеры» писал: «С появлением новых скоростных самолетов в авиации едва ли не всех передовых стран мира прокатилась волна таинственных, необъяснимых катастроф. Случайные свидетели, наблюдавшие эти катастрофы с земли, видели во всех случаях почти одинаковую картину: самолет летел совершенно нормально, ничто в его поведении не внушало ни малейших опасений, как вдруг внезапно какая-то неведомая сила, будто взрывом, разрушала машину – и вот уже падают на землю изуродованные обломки: крылья, оперение, фюзеляж… Новому грозному явлению было дано название флаттер (от английского flu ter – трепетать), но, если не ошибаюсь, еще Мольер сказал, что больному не делается легче от того, что он знает, как называется его болезнь по-латыни».

Решение проблемы флаттера позволило самолетам летать еще быстрее. «После того как была надежно устранена опасность флаттера, на сцене появился звуковой барьер», – резюмировал Марк Галлай.[15]

Летные испытания, подкрепленные экспериментами в аэродинамических трубах, полностью подтвердили теорию. Поэтому еще в 1939 году Народный комиссариат авиационной промышленности СССР (в январе 1939 г. он был как раз образован) обязал всех авиаконструкторов «проводить» через отдел Келдыша в ЦАГИ расчет на флаттер всех самолетов новых конструкций.

Интенсивная деятельность М.В. Келдыша перед войной завершилась созданием в 1940 году специального выпуска «Руководства для конструкторов», в котором были представлены эффективные методы расчета на флаттер и проверенные практические рекомендации по предотвращению опасного явления. В 1941 году, в разгар войны, за исследования по флаттеру М.В. Келдыш и Е.П. Гроссман были удостоены Сталинской премии.[16]

Для помощи конструкторам в ЦАГИ в 1937 году был выпущен первый том «Справочника для конструкторов», в котором были систематизированы требования по аэродинамике самолета. «Гидромеханика гидросамолета» и «Прочность самолета» были изданы II и III томами в 1938–1939 гг.

Из лабораторий института вышли сотни замечательных исследований, касающихся самых разнообразных вопросов экспериментальной и теоретической аэромеханики и смежных научных и технических дисциплин. В стенах ЦАГИ выросли замечательные кадры инженеров, конструкторов, ученых теоретиков и экспериментаторов. Но такая напряженная работа требовала колоссальной траты сил.

Чтобы читатель полностью представлял себе задачи решаемые ЦАГИ к началу войны, отметим, что ещё в январе 1938 г. командующий ВВС КБФ А.И. Ильин подготовил заместителю наркома ВМФ П.И. Смирнову доклад о реальном состоянии авиации Балтийского флота. В нём указывалось:

«Абсолютное отсутствие боевых самолётов в скоростной бомбардировочной, торпедоносной и штурмовой авиации КБФ в дальнейшем становится нетерпимым и является необходимым в кратчайший срок вооружить части ВВС КБФ новыми боевыми самолётами».[17]

В конце ноября 1939 г. начался советско-финский вооружённый конфликт. Руководством авиации ВМФ (комбриг – С.Ф. Жаворонков) было решено усилить авиацию Балтийского флота. И сюда была направлена группа самолётов с Дальнего Востока.

В качестве примера возьму боевую деятельность И.И. Борзова (уроженца Рязанской губернии, Маршала авиации, Героя Советского Союза (подробнее см. книгу «Созвездие рязанских маршалов»). Его служба началась со сверхдальнего перелёта с Тихого океана на Балтику. В сложных погодных условиях поздней осени 1939 г. молодой лётчик Иван Борзов вёл за собой группу дальних бомбардировщиков ДБ-3 на расстояние в 10 тысяч километров, с минимальным числом посадок, практически без отдыха. В первых числах декабря 1939 г. группа из 4-го МТАП, выдержав испытание, с честью и без потерь прибыла к новому месту дислокации – в состав 1-го МТАП и сразу включилась в боевые действия.

Следует заметить, что Сталина сильно озаботило обнаружившееся после испанской войны превосходство германской военной авиации над советской. Он много раз встречался с конструкторами военной техники, вникал во все тонкости.

Например, еще в 1940 году он писал директору завода № 22 т. Окулову: «Нас мало интересует производство самолетов СБ с мотором 105 и тем более с мотором 103. Такие самолеты не годятся для серьезных боев, они загубят наших летчиков в неравном бою, как малоскоростные. Такие самолеты уже теперь стали обузой для Государства и западней для летчиков.

Нас интересуют такие двухмоторные самолеты ближнего действия, которые могут развивать скорость 530 км, 500 км. Или в крайнем случае 480 км. в час, но не меньше. Нас интересует производство самолетов СБ-РК, особенно ПБ-100».[18]

Нарком авиационной промышленности А.И. Шахурин, в своей книге «Крылья Победы» рассказывает: «10 января 1940 г. был вызван из Горького (он был там первым секретарем Горьковского обкома партии) в ЦК. В 17.00 вошел в кабинет И.В. Сталин, там кроме него находились Молотов, Ворошилов и другие члены Политбюро. Сталин предложил мне сесть, а сам продолжал молча ходить по кабинету. Потом остановился около меня и сказал: «Мы хотим назначить вас наркомом авиационной промышленности. Нужны свежие люди, хорошие организаторы и знающие к тому же авиационное дело. Как вы к этому относитесь?».

Шахурин высказал сомнение, справится ли он с этой работой. Однако в должности был утвержден. Так к руководству Наркоматом авиационной промышленности пришел 35-ти летний нарком А.И. Шахурин.[19]

При этом самолётный парк флотской авиации перед Великой Отечественной войной состоял большей частью из машин типов ДБ-3, СБ, ТБ-1, ТБ-3, И-15 бис, И-16, И-153, МБР-2, которые уступали немецким по лётно-тактическим характеристикам. Перевооружение авиации флотов на новые типы (Пе-2, Як-1, МиГ-3) только начиналось. Авиация ВМФ не имела противолодочных самолётов. Для целей противолодочной обороны были приспособлены вначале летающие лодки МБР-2, а затем колёсные ДБ-3, ДБ-3ф и Пе-2.

Великая Отечественная война

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, завод № 1 в Куйбышеве делал штурмовики Ил-2 (а вернее приступил).

Шла битва

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.