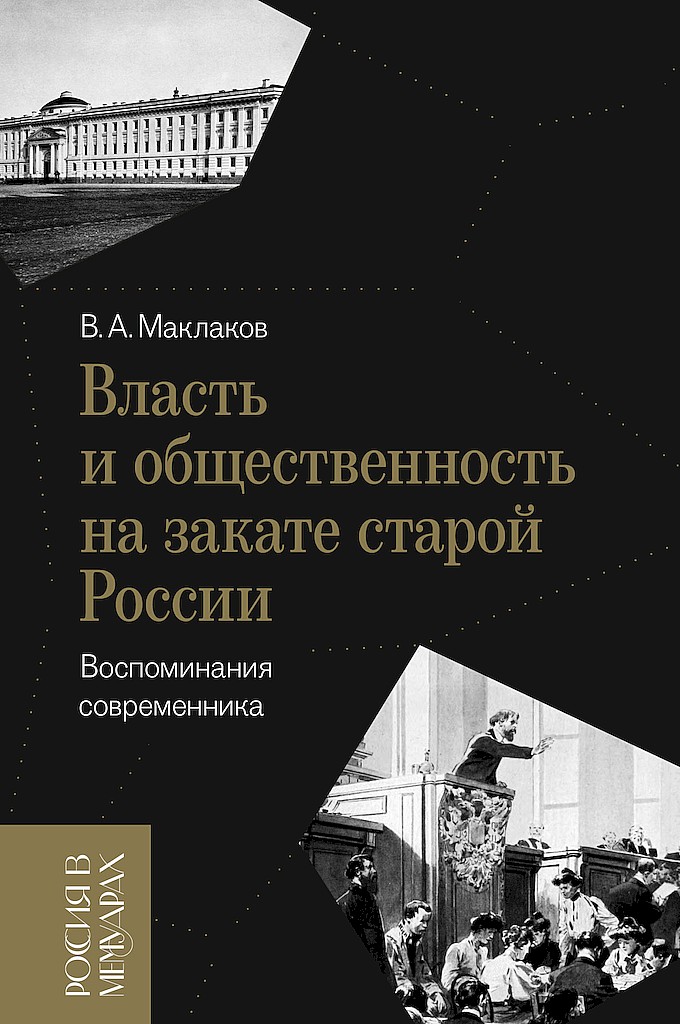

Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника - Василий Алексеевич Маклаков Страница 12

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Василий Алексеевич Маклаков

- Страниц: 39

- Добавлено: 2023-06-19 09:03:53

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника - Василий Алексеевич Маклаков краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника - Василий Алексеевич Маклаков» бесплатно полную версию:Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) известен как общественный и политический деятель конца XIX — начала XX века, адвокат, участник процессов, на которых рассматривались дела М. М. Бейлиса и Н. Э. Баумана, помощник Ф. Н. Плевако, лидер правого крыла Конституционно-демократической партии и кадетской фракции II, III и IV Государственных дум. В эмиграции его талант мемуариста раскрылся в полную силу: Маклаков опубликовал около трех десятков статей и книг, посвященных воспоминаниям и размышлениям о дореволюционной России, ее повседневной, общественной и политической жизни. Его биография и взгляды хорошо изучены, однако самые масштабные мемуары Маклаков до сих пор не переиздавались в России. В этой книге, написанной на стыке автобиографии, публицистики и исторического исследования, он мастерски описывает деятелей и события прошлого. Здесь автор предстает не только как литератор и талантливый рассказчик, но и как историк, способный на тонкий и глубокий анализ.

Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника - Василий Алексеевич Маклаков читать онлайн бесплатно

Нельзя было бы винить советников Александра III и за то, что они убедили его остановиться и отказаться от попытки последних годов преодолеть революционную смуту уступкой либеральным желаниям. Это средство не всегда удается. Такая политика Лорис-Меликова вызывала давно оппозицию. Но на нее пошел государь, подписавши в день 1 марта так называемую «конституцию Лорис-Меликова»[107], и ее одобрил будущий император, наследник Александр Александрович.

События 1 марта остановили этот шаг в самом начале; враги этой реформы цареубийство использовали. Александр III, под влиянием Победоносцева, отказался от созыва представителей земств, принял отставку Лорис-Меликова и Абазы и обнародовал написанный Победоносцевым Манифест 29 апреля 1881 года, в котором исповедовал свою веру в «силу и истину самодержавной власти, которую он призван утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Этот манифест считался началом реакции; таким он оказался не потому, что он сам это значил, а по мотивам, которые его продиктовали. Отказ от «увенчания здания» мог быть не «реакцией», а простой остановкой. Идти дальше путем Лорис-Меликова было не обязательно, как и в 1905 году можно было быть за упразднение самодержавия, а Учредительного собрания не хотеть. И отношение широкого общества к Манифесту 29 апреля показало, что необходимость «увенчания здания» еще не стала для всех очевидной. Самодержавие себя еще не изжило, доверие к нему не пропало. Это пришло значительно позже.

Но одно дело идти вперед, к «увенчанию» того, что в 1860-х годах было заложено, другое — ломать то, что уже было построено. Задачей Александра III при наступившем успокоении общества должно было быть охранение Великих реформ, их главных основ, на которых стояла новая Россия, и благожелательное исправление тех их погрешностей и недочетов, которые обнаружила жизнь. Его царствование могло быть консервативным, а не реакционным.

Не только в реформах могли с самого начала быть несовершенства; сама жизнь уходила далеко вперед и требовала поправок к реформам. Это особенно ясно на крестьянском вопросе. Сельское общество через 20 лет после освобождения ни по составу, ни по настроению не было тем, чем было прежде. Оно не было той однородной, приниженной массой, привыкшей терпеть и подчиняться помещику, для которой годилось Положение 1861 года[108]. Крестьянство расслаивалось; в его среде интересы стали различны. Являлись конфликты между единицей и обществом. Признание власти старичков, беспрекословное подчинение миру[109] уже противоречили правосознанию. Государственная власть, не покушаясь на начала крестьянского освобождения, не могла быть безучастной к тому, как разлагаются отношения в области необъятной сельской России.

To же самое можно сказать о земской реформе. Как ни бесспорны были принципы, положенные в ее основание, как ни велики успехи, которые ею были достигнуты, опыт показал, с какими трудностями развивалось земское дело; как мало было подходящих «людей», как косно и безучастно относилось к нему население, как оно было беззащитно перед теми, кто хотел ловить рыбу в мутной воде. Благожелательный контроль и содействие государства и здесь могли быть только полезны.

Это относится и к судебной реформе. Последняя, пожалуй, оказалась самой удачной, особенно потому, что недостатки законов в значительной мере исправлялись кассационным Сенатом[110], который в эту эпоху стоял на страже духа Уставов[111]. Но и Сенату не все было доступно.

Перед Александром III лежала благодарная задача: устранять препятствия, которые мешали успеху великих преобразований предыдущего царствования. Одним из главных препятствий было именно возбуждение, нетерпеливость нашего общества. «Весна», о которой говорил Тимирязев, препятствовала спокойной работе. To же самое мы увидали в 1906 году, в нашу эпоху. Но в 1880-х годах пора «весны» миновала; общество успокоилось. Созданные Александром II учреждения, предназначенные для мирного времени, могли теперь развиваться и совершенствоваться в нормальных условиях. Благожелательная помощь этому со стороны государства была как раз тем, что было тогда нужно России, что подходило и к характеру государя, и к настроению общества.

Но советники государя увлекли его на другую дорогу; вероятно, и его личные симпатии клонились туда. Но не важно, кто был настоящей причиной нового курса; важно то, что он был направлен не на исправление, а на уничтожение Великих реформ, на борьбу с принципами, на которых они были построены.

Такое отношение нового государя к Великим реформам получило курьезное внешнее оказательство. В 1880-х годах наступила серия двадцатипятилетних юбилеев Великих реформ, начиная с крестьянской. Я тогда был гимназистом. Помню возмущение старших, когда под предлогом, что юбилеями «злоупотребляют», было запрещено праздновать двадцатипятилетие и было разрешено праздновать лишь пятидесятилетия[112]. Это было прозрачным запретом говорить о веревке в доме повешенных.

Это могло бы быть только неловкостью исполнителей, которые «перестарались». Но это соответствовало существу отношения. Отменить одним указом все реформы было нельзя; надо было на их место ставить что-либо другое. Это и делалось постепенно, подрывая основы реформ, до подчинения крестьян дворянской помещичьей опеке включительно[113]. Среди такой подкопной работы было бы лицемерием славословить реформы; точно так же разбирать Иверскую[114] и Храм Спасителя можно только если государство ведет пропаганду «безбожия».

Во имя чего вышло это официальное гонение на шестидесятые годы? Опубликованные в последнее время документы громадного интереса и исторической важности показывают ту атмосферу, которая определила «реакцию» Александра III[115].

Она была начата во имя «охранения самодержавия». Это кажется странным. Можно еще понять, что в плане Лорис-Меликова испуганное воображение завидело «конституцию». На заседании Совета министров 8 марта [1881 года] именно это решило судьбу этого начинания[116]. Это кое-как допустимо. Ведь и сама общественность думала так, полусерьезно, полушутливо называя этот план «конституцией». Но тогда же был поставлен гораздо более общий вопрос: в какой мере самые реформы 1860-х годов с самодержавием совместимы? Этого вопроса в 1860-х годах не затрагивали, ибо, напротив того, самодержавие считалось нужным для того, чтобы их провести. Но этот вопрос с утрированной резкостью и был поставлен 8 марта 1881 года Победоносцевым. Ему возражал Абаза, заявив, что если Победоносцев прав, то должны быть уволены все участники Великих реформ[117]. Так были поставлены точки на i. Или эти реформы — или самодержавие. Публичные заявления в этом же

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.