Неповторимое. Том 1 - Валентин Иванович Варенников Страница 12

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валентин Иванович Варенников

- Страниц: 43

- Добавлено: 2023-05-02 18:10:26

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Неповторимое. Том 1 - Валентин Иванович Варенников краткое содержание

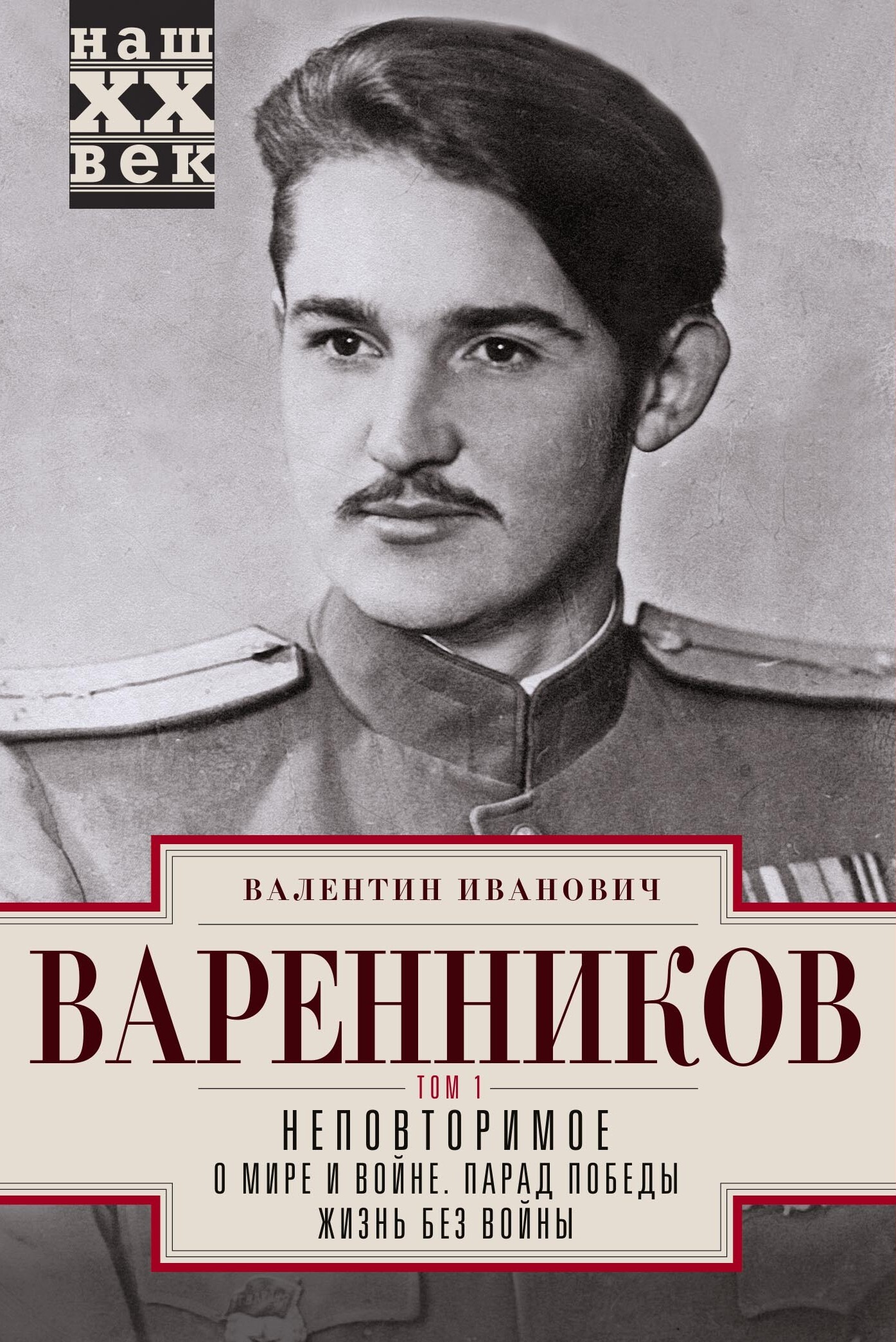

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Неповторимое. Том 1 - Валентин Иванович Варенников» бесплатно полную версию:Воспоминания выдающегося военачальника и общественного деятеля, Героя Советского Союза генерала армии Валентина Ивановича Варенникова «Неповторимое» впервые были опубликованы в 2001—2002 годах.

В настоящее трехтомное издание вошли все одиннадцать частей воспоминаний, представляющих большой интерес как для специалистов-историков, так и для самого широкого круга читателей.

Первый том включает рассказ о начале жизненного пути автора, в 18 лет ставшего защитником Родины, о Великой Отечественной войне и Параде Победы, о сложных условиях перехода армии к мирной жизни, службе в Группе Советских оккупационных войск в Германии, в Заполярье.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Неповторимое. Том 1 - Валентин Иванович Варенников читать онлайн бесплатно

Кубань берет начало в горах на склонах Эльбруса. Где бы вы ни наблюдали за ней – в ущелье, в самом ее начале, в горно-равнинном или равнинном «контекстах», во всех случаях она впечатляет своей силой и могуществом. Конечно, это не Волга, не Обь, не Амур. Ее протяженность чуть меньше тысячи километров. В горных ущельях ее нрав сердитый и грозный, на равнине река становится тише, спокойнее. В ней много плавней, а в них в избытке рыба, дичь. У станицы Варениковской плавни достигают двадцати километров в ширину. Здесь река уже похожа на настоящее море.

В районе Армавира река льнула к городу, была агрессивной – бурлила, нападала на кручи, стараясь размыть их и разрушить. Правый берег очень высокий, пляжам негде приткнуться. Зато левый – настоящая равнина. Здесь, в основном вблизи моста, располагалась часть города станичного типа. Дальше шли поля, бахчи, сады.

Нас, пацанов, естественно, больше всего интересовала бахча – она простиралась вдоль берега, ниже по течению. Думаете, арбузы соблазняли? Ничего подобного! Их в каждом доме хватало – ешь не хочу. Важен был сам процесс добычи «трофея»: ведь бахча охранялась дедом, который к началу созревания арбузов занимал удобную диспозицию – в центре «своих земель», в шалаше и жил там круглые сутки, пока не заканчивалась уборка.

Дед вооружался дробовиком – из него после наступления темноты он иногда постреливал в небо. На наш взгляд, больше для храбрости. Но иногда палил и днем. Все знали, что в его «пушке» крупная соль вместо дроби. Схлопотать такой заряд – тоже радости мало. Но именно риск завораживал нас, и мы разрабатывали целые операции по умыканию арбузов.

В конце концов был принят на вооружение такой «генплан». Один из четверых оставался на правом берегу – следить за сторожем. Если дед выйдет из шалаша и станет расхаживать по плантации, наблюдатель начинает играть на сопелке – так называли флейту из камыша. И если нет ветра, ее далеко слышно.

Остальные поднимались вдоль берега вверх по течению метров на пятьсот – шестьсот, каждый запасался большой веткой или кустом. Потом с интервалом в одну-две минуты входили в воду, прикрывая голову листвой ветки, – и на левый берег. Обычно до цели добирались благополучно. Поскольку река постоянно что-то несла – доски, кусты, ветки, наша маскировка срабатывала.

Один из троих (уже на противоположном берегу) следил за шалашом, в случае опасности должен был свистом подать сигнал. Двое пробирались на бахчу, отыскивали подходящий арбуз, иногда два, загружали в авоську и по-пластунски отползали к берегу. Операцию проводили по всем правилам военного искусства, потому никаких столкновений у нас с дедом не было. Хотя он иногда и выходил из шалаша, когда мы находились на бахче. Фокус был еще и в том, что мы для своих набегов выбирали самое лучшее время – середину дня, солнцепек. Все прятались в тень, а мы «работали». По завершении набега начинался пир. Ребята были в восторге. Каждый взахлеб делился впечатлениями, конечно изрядно фантазируя при этом. Иногда мы шли на Кубань просто позагорать, побарахтаться в теплой воде, где-нибудь в заводи. Но любили и опасные трюки. Через Кубань был построен рядом со старым, но выше по течению новый деревянный мост. Старый разобрали, а сваи при малой воде спилили. Летом вода поднималась выше свай – она была мутная, иногда даже казалась похожей на кисель. Приглядишься – над бывшими сваями закручивается водяной вихрь. Жуть! А мы выходили на середину моста, там наибольшая глубина, и прыгали с перил вниз головой в эту пучину. Сверхзадача – не разбиться о сваю и даже не поцарапаться. Зрителей у нас бывало много. Не помню, кто был автором этой затеи – теперь-то она кажется довольно глупой, – но тогда понравилась всем. Мальчишки есть мальчишки. Не могу понять, почему взрослые, наблюдавшие за нами, не образумили, не пресекли. Наоборот, улюлюкали, подзадоривали, давали оценку каждому. Видно, казацкая удаль брала верх. Потом, правда, кто-то стукнул родителям, и нам было строго-настрого приказано об этих играх забыть. Позже выяснилось, кому мы обязаны запретом рисковой игры. Призналась

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.